Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Название:Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-113519-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филип Болл - Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку краткое содержание

Музыкальный инстинкт. Почему мы любим музыку - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Рис. 10.10 (а) Модуляция через уменьшенный септаккорд часто встречается в эпоху классицизма. На примере приведено «Рондо ре мажор (K485)» Моцарта. Арпеджио на уменьшенном септаккорде производят модуляцию из ре мажор в ми мажор. (б) Модуляция Шопена из ля-бемоль минор в мажор в «Вальсе ля-бемоль, Op. 64 No. 3» устремляется через путешествие по гармоническому пространству, чтобы создать неопределенность конца пути.

Тональная неопределенность даже не требует хроматических нот. Рассмотрим четыре первые торжественные ноты первой баховской Фуги до-диез минор из Первого тома «Хорошо темперированного клавира» (Рис. 10.11): все ноты находятся в диатонической минорной гамме, но сгруппированы в слишком узком тональном пространстве – интервал малая терция, – и поэтому нельзя сделать точное предположение о тональном центре. Скрытый умысел Баха немедленно вызывает наш интерес. [79] Есть кое-что еще в этой последовательности из четырех нот, что смущает наши ожидания: их отделяет очень необычный интервал из септимы в малую терцию. Так как не все привыкли слышать подобное, мы начинаем гадать, на какую тональность это больше похоже.

Эмоциональная сила хроматизма не ограничивается западной музыкой. Нечто похожее на потенциал «негармоничных» нот встречается в китайской музыке, где тоны pien, замещающие пентатоновый звукоряд (стр. 100), были под запретом для дворцовой или религиозной музыки. Цель такой музыки заключалась в умиротворении души, а эти ненормативные звуки разжигали, по мнению знающих людей, настоящие страсти.

Интра-опус. Предсказуемость, на основе которой выстраиваются предположения, может заключаться внутри композиции, а не опираться на рассмотренные ранее схемы: это один из способов подчеркнуть тот очевидный факт, что композиции создаются из повторяющихся тем и мотивов. Такие самодостаточные темы в музыкальном произведении иногда называют неуклюжим термином «интра-опус» («внутри произведения»). Они часто работают против наших характерных ожиданий, создавая интересные возможности для сравнения.

Рис. 10.11 Вступление Фуги до-диез минор Баха из «Хорошо темперированного клавира», том первый.

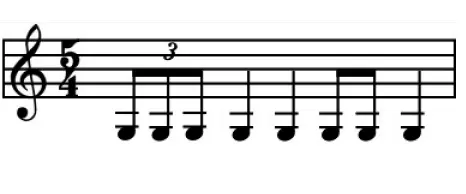

Например, настойчивый ритмический шаблон «Марса» из «Планет» Густава Холста задает закономерность, которая сама по себе довольно неортодоксальна в западной тональной музыке, поскольку основывается на ритме 5/4, содержащем и восьмые, и триоли (Рис. 10.12). Если бы «Марс» внезапно перешел в вальс, мы бы удивились, хотя вальсовый размер гораздо привычнее, чем пятидольный.

Мы видим приятную игру внутренних и внешних ожиданий у Дворжака в Девятой («Из нового света») симфонии, в четвертой части которой содержится мотив, приведенный на Рисунке 10.13. В этом случае можно ожидать, что восходящая линия второго такта ми-фа-диез-соль поднимется до ля по гештальт-принципу непрерывности, но она соскакивает назад на фа-диез в третьем такте, поэтому слушатель замечает: «Ага, так вот какова новая схема этой мелодии». Но когда шаблон повторяется в шестом такте, она действительно поднимается к ля, – если бы так случилось в первый раз, мы бы не обратили никакого внимания, но теперь прием вызывает легкое удивление.

«Легкое» – это действительно подходящее слово для описания следующего примера. Сам отрывок представляет собой довольно обыденный материал с точки зрения мелодии и ритма. Мы едва ли замечаем хоть что-то странное в его составляющих; и, конечно, нас не захлестывают эмоции. Но в этом и заключается суть теории Майера: не обязательно описывать то, как музыка возносит нас на экстатические высоты (хотя, возможно, найдется, что сказать об этом), скорее уж речь идет о мельчайших, мгновенных оттенках любой фразы, большинство из которых довольствуется тем, что мягко изменяют наши неосознанные ожидания, чтобы поддерживать ощущение взаимодействия, общения с музыкой. Чаще всего именно к этому стремится музыка.

Рис. 10.12 Повторяющийся шаблон 5/4 в «Марсе» Холста задает новые параметры.

Рис. 10.13 Легкое создание ожиданий и их нарушение в Девятой симфонии Дворжака.

Форма, стиль и жанр. Если кто-то скажет вам, что сейчас вы прослушаете сонату для фортепиано Моцарта или композицию группы «Metallica», то малейшее знакомство с этими исполнителями подготовит вас к тому, что произойдет. Даже элементарное знание особенностей стилей и жанров рождает множество ожиданий и тем самым создает возможность выбора эмоционального направления. Фанатам «Металлики» может нравиться Моцарт (кто знает?), но им вряд ли он «зайдет» на концерте этой группы. Тот же принцип срабатывает относительно конкретных песен: поп-исполнители часто позволяют себе вольности относительно самых известных и любимых композиций, чтобы не только избавить слушателей от скуки, но и привнести немного свежести, – на живых выступлениях Дэвид Боуи иногда так сильно переиначивал свои хиты, что их можно было опознать только по текстам.

Гармонические прогрессии от тоники к субдоминантовому аккорду (I–IV) в блюзе практически неизбежны – вот почему неопределенное перемещение Хаулин Вулфа по тонике воспринимается не как монотонность, а как волнующая напряженность; а классическая рок-прогрессия I-HVII-HVI–V звучала бы странно в симфонии Бетховена. Проще говоря, каждый жанр устанавливает собственные схемы, которые он затем может использовать для создания напряжения. Фред Лердал считает, что крупномасштабные схемы, такие как формы классических произведений – соната, рондо и так далее, – необходимы для того, чтобы мы смогли предвкушать нечто конкретное в большом формате, иначе возможные пути развития музыки были бы слишком разнообразны для развития ожиданий. Чем лучше мы знакомы со схемами, тем сильнее их возможность влиять на наши ожидания и реакции. Но не нужно обладать глубокими музыкальными знаниями, чтобы быстро почувствовать повторяющуюся структуру рондо (обычно с темами, упорядоченными по шаблону ABACADA), как в «Турецком рондо» из Сонаты для фортепиано № 11 Моцарта – и получать удовольствие от возвращающейся знакомой темы. Так же типичная симфоническая структура с ее быстрой первой частью, медленной второй частью, скерцо или менуэтом в третьей и финальным аллегро или рондо быстро закрепляется в сознании классического слушателя, поэтому скерцо во второй части вызовет нечто вроде шока.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: