Евгений Панов - Зоология и моя жизнь в ней

- Название:Зоология и моя жизнь в ней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Товарищество научных изданий КМК

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9909296-1-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Панов - Зоология и моя жизнь в ней краткое содержание

Зоология и моя жизнь в ней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

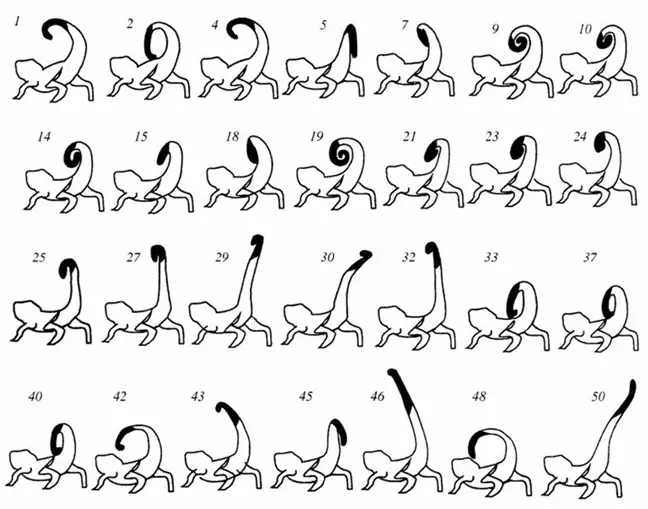

Ушастая круглоголовка Phrynocephalus mystaceus. Цифры – номера видеокадров.

Главное же различие между «языком» животных и нашим собственным состоит в следующем. Первый – это только средство коммуникации, пусть даже весьма эффективное. Тогда как язык , в строгом смысле этого понятия, служит в первую очередь инструментом описания и познания внешней реальности и лишь вторично – механизмом общения между людьми. Уникальное свойство нашего языка в том, что он позволяет извлекать новую информацию из уже существующей в языковом тексте.

Поэтому глубоким заблуждением следует считать попытки некоторых теоретиков доказать, что различия между этими двумя сущностями носят лишь количественный, а не сугубо качественный характер. Строгое осмысление результатов, полученных этологами при изучении поведения и коммуникации животных, еще раз показывают, у нас нет никаких оснований отказываться от веками складывавшихся представлений об уникальности человека как биологического вида, впервые создавшего материальную и духовную культуру на Земле и ставшего их единственным носителем. И эта уникальность, как постоянно подчеркивали великие мыслители всех времен и народов, связана в огромной степени именно с уникальностью нашего языка, с возникновением в эволюции второй сигнальной системы [139].

Глава 6. «Гибридизация и этологическая изоляция у птиц» [140]

Еще в конце XVIII века великий французский натуралист Жорж-Луи де Бюффон обратил внимание на важность явления межвидовой гибридизации в мире животных. В своей книге «Естественная история птиц» (1770) он писал: «Все, чего мы достигаем искусством [141], может осуществляться тысячи и тысячи раз природой, и таким образом часто получаются случайные и добровольные смешения между животными, и особенно – между птицами… Кто может сосчитать незаконные утехи между особями разных видов! Кто сумеет когда-нибудь отделить бастардные ответвления от законных стволов, определить время их первого возникновения, установить, одним словом, все следствия могущества Природы ‹…›, которое она знает, как применить для увеличения числа видов и заполнения перерывов, их разделяющих».

Слова Бюффона можно считать одной из первых формулировок тех положений, которые лишь совсем недавно, во второй половине ХХ века, оформились в так называемую концепцию ретикулярной, или сетчатой, эволюции. Эта концепция противоречит традиционной теории дарвиновской дивергентной эволюции. С точки зрения Дарвина, ветви эволюционного древа с течением времени все более удаляются друг от друга, что означает необратимость расхождения (дивергенции) видов, произошедших некогда от общего предка. Сторонники принципа ретикулярной теории, напротив, допускают вторичное «срастание молодых, концевых побегов» древа эволюции в результате гибридизации и формирование, таким образом, гибридогенных общностей (популяций, видов) с новыми свойствами и неожиданными вариациями их дальнейшего существования.

В те годы, когда я задумал написать книгу, о которой речь пойдет в этой главе, многие специалисты относились к идее сетчатой эволюции по меньшей мере скептически. Большинство зоологов считало тогда, что естественная межвидовая гибридизация – явление крайне редкое, скорее некий каприз природы, нежели общая закономерность. Происходит она, якобы, лишь при определенных обстоятельствах, например при установлении контакта между близкородственными видами, жизненное пространство которых было до этого четко разграничено теми или иными естественными преградами. Причины такого рода событий видели исключительно в изменении природной среды под воздействием деятельности человека.

Я же придерживался иного мнения, поскольку уже к середине 1980-х гг. располагал многочисленными собственными свидетельствами того, что межвидо вая гибридизация у птиц – явление не столь уж редкое. Представление о том, что это всего лишь некая аномалия, проистекает из того, что исследователи не предпринимают активных поисков подобных ситуаций в природе. Для меня же, как следует из предыдущих глав этой книги, тема взаимоотношений между близкими видами стала стержнем моих научных интересов еще со студенческих лет, когда была задумана поездка на Дальний Восток для изучения образа жизни малого и уссурийского зуйков в местах их совместного обитания. А межвидовую гибридизацию следует ожидать с наибольшей вероятностью, если внимание полевого зоолога сконцентрировано именно на такого рода ситуациях.

При их изучении интересы орнитолога могут быть сосредоточены на двух вопросах, важных с теоретической точки зрения. Один из них – это выяснение того, существует ли реально некая конкуренция за жизненные ресурсы там, где близкие виды делят между собой общие местообитания. Об этом много было сказано в главах 1 и 2 этой книги, где речь шла о взаимоотношениях в местах совместного обитания трех видов дальневосточных сорокопутов, а также в смешанных популяциях среднеазиатских каменок. Второй вопрос состоит в том, как в условиях такого тесного соседства особи контактирующих видов распознают «своих», отличают их от «чужих» и тем самым избегают возможности формировать гибридные пары.

Согласно общепринятому мнению, в период размножения самки птиц выбирают половых партнеров, руководствуясь так называемыми видовыми опознавательными признаками самцов, а именно их окраской и манерой поведения, в частности особенностями звучания присущей данному виду рекламной песни. Все эти опознавательные признаки создают основу системы запретов на скрещивание между особями разных видов, которая получила название этологической (поведенческой) изоляции. Такую трактовку происходящего трудно оспаривать, поскольку она, несомненно, верна в принципе. Однако не менее интересно узнать, почему и как такие психологические барьеры перестают работать в ситуациях массовой межвидовой гибридизации. Именно анализу такого рода явлений я решил посвятить книгу под названием «Гибридизация и этологическая изоляция у птиц»

К моменту ее написания, за 30 лет, прошедших с начала моих полевых исследований, я сталкивался с явлением интенсивной гибридизации между близкими видами в пяти их парах и каждый раз пытался по возможности изучить ход и результаты этого процесса в мельчайших деталях. О том, как это происходило и к каким результатам привело, я и собираюсь рассказать.

Овсянки обыкновенная и белошапочная

В первую большую экспедицию из трех, организованных Н. Н. Воронцовым в 1965, 1967 и 1968 гг., наша лаборатория отправилась ранней весной, что вполне устраивало меня как орнитолога. В 1966 г. я ездил на Дальний Восток добирать материал для книги «Птицы Южного Приморья», о чем рассказано в главе 1. На следующий год отъезд в поле был запланирован только на середину мая, так что весну мне предстояло провести в Академгородке. Потеря для работы этого времени года, когда происходят самые интересные события в жизни птиц, меня совершенно не устраивала. Поэтому я решил поискать какой-нибудь перспективный объект для исследований в окрестностях самого научного центра.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: