Сергей Асенин - Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации

- Название:Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Асенин - Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации краткое содержание

Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Условность искусства вызвана к жизни тем элементарным фактом, что окружающие нас предметы и явления не несут в себе идею в готовом виде. Для того чтобы превратить их в художественные "аргументы" того или иного замысла, надо подчеркнуть и выделить определенные свойства и признаки, по-новому сопоставить объективное и субъективное, природное и человеческое. Каждое из искусств делает это по-своему, используя доступные ему средства выразительности.

Мультипликация — одно из самых условных искусств. Возможности прямого воспроизведения действительности у неё ограниченны и художественно малоубедительны, возможности пересоздания, вымысла, гротескной трансформации поистине неисчерпаемы. Поэтому, чтобы выразить свою мысль наиболее концентрированно и эмоционально, художник-мультипликатор прибегает к гиперболе и символу, метафоре и иносказанию.

Ко всем условностям игрового кино здесь прибавляется то, что человека изображает не он сам, не актер, а кукла или плоскостной рисунок, которые становятся на экране своеобразной ожившей метафорой. Помножьте это на условность движения, воспроизводимого по фазам, на условность слова, "произносимого" мультипликационным персонажем, на условность фона, на котором он обычно действует. Но, оказывается, всех этих условностей еще мало этому удивительному искусству, и оно охотно использует аллегорию басни, выбирает для себя фантастические сюжеты и с первых дней своего существования чувствует себя как дома в мире сказки. Не предопределяет ли сама условная природа мультипликации ее отрешенности от жизни, от сегодняшних актуальных проблем?

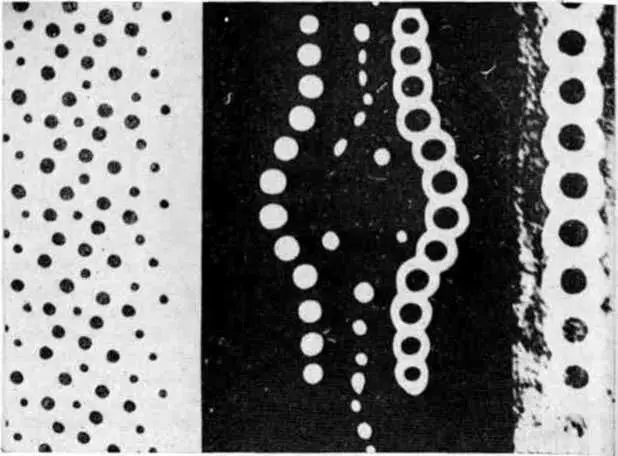

Мультабстракции Лена Лая

Это вопрос отнюдь не узкоакадемического интереса. Нельзя забывать о том, что на Западе есть художники и искусствоведы, видящие в искусстве мультипликации удобное прибежище для всевозможных модернистских изысков, эстетского стилизаторства и даже абстракционистского трюкачества. Фантасмагорию взбесившихся-пятен и линий они считают "откровением" современного киноискусства, "последним словом" мультипликационного экрана. И, как обычно в таких случаях, все это прикрывается якобы новым пониманием художественного своеобразия мультипликации. Но, разумеется, такой "специфики" — быть в стороне от жизни и человека — не существует ни для какого вида искусства.

Мультабстракции Ос кара Фишингера

Эксперименты в области беспредметных графических и живописных кинокомпозиций на Западе имеют уже многолетнюю историю и вызваны стремлением найти с помощью мультипликации пути к так называемому "чистому" или "абсолютному" кино. Так, например, немецкий художник Оскар Фишингер, начавший свои абстракционистские "опыты" в мультипликации в 20-х годах в Германии, продолжает их затем в Соединенных Штатах. В американской мультипликации в послевоенные годы целая группа режиссеров основывает свои формалистические киноупражнения на поисках "чистой" выразительности движения, рвущей связи с реальностью и ее проблемами. В их фильмах не всегда и не обязательно фигурируют абсолютно абстрактные формы, линии или пятна. Это может быть и комбинирование беспредметного с предметным, и мультипликационное "жонглирование" самыми обычными вещами, потерявшими свои жизненные связи и возведенными тем самым в категорию абстрактных форм и "первоэлементов", в сущности, по тому же принципу, по которому это делают кубисты, а затем и абстракционисты в живописи, строя свои причудливые "композиции". Так, в американском фильме "Дешевый универсальный магазин" (1949) под музыку Оффенбаха пляшут катушки ниток, игрушечные шарики и зубочистки. Один из руководителей американского "киноавангарда", Френк Стоффейкер, поставил фильм "Зигзаг" (1950) из кадров светящихся неоновых реклам, смонтированных в ритме концерта Стравинского. Как отмечает Н. Абрамов, эти режиссеры в той или другой степени подражают канадскому режиссеру-мультипликатору Норману Мак-Ларену, прославившемуся фильмом "Прочь скучные заботы" (1950), в котором тонкие светлые линии движутся по черному фону под музыку джаза. В других кадрах по экрану мечутся пятна, они тают по мере того, как замирает нота оркестра, и вспыхивают с каждым новым звуком [70].

Рене Лалу. "Мертвые времена"

Антиреалистические тенденции в мультипликации далеко не всегда носят характер бессмысленной и на первый взгляд лишь забавной игры линий и пятен.

В целом ряде фильмов, представленных на фестивалях в Мамайе и Аннеси западными странами, своеобразие мультипликационной условности, гиперболизм и символика рисованных образов экрана были использованы для утверждения идей неизменной хаотичности и бесперспективности бытия, врожденной порочности человека, для проповеди пессимизма, насилия и секса.

Американский фильм Боба Джексона "Порог", канадский — "Замерший ум" Пьера Моретти, датский — "Множество" — все это фантасмагории, претендующие на изображение неизъяснимого, подсознательного, находящегося якобы где-то между бредом и явью, чувством и разумом, реальным и ирреальным, а на самом деле использующие мультипликационную условность и фантастику для выражения фрейдистских и экзистенциалистских концепций.

Рене Лалу. "Дикая планета"

Известный французский режиссер-мультипликатор Петер Фольдес использует свой талант рисовальщика и блестящую технику мультипликационного "одушевления" для всякого рода метаморфоз и трансформаций. В фильме "Лики женщин", например, он ошеломляет воображение зрителя целым каскадом сногсшибательных трюков. Правый глаз возникающего на экране женского лица превращается в дом, левый — в танк, танк стреляет, дом рушится. Каждая из черт лица произвольно трансформируется. Лицо становится дверью, тело — пастью, а затем яблоней, которая взрывается. Временами смена превращений идет в обратном порядке, как будто ленту стали крутить в другую сторону. Но это ничего не прибавляет к содержанию фильма, так как не имеет никакой реальной мотивировки, как, впрочем, и все остальное. Другой его фильм, "Аппетит птицы", основанный на теме преследования самки самцом, также пропитан патологией жестокости и секса.

Картина датского режиссера Бента Борфорда "Капля воды" внешне напоминает научный фильм, съемки, сделанные под микроскопом. В первую минуту вас поражает, с какой экспрессией удалось представить на экране каплю обычной воды из-под крана, сначала черно-белую, а затем словно переливающуюся всеми цветами радуги, наполненную мириадом живых существ, кишащих в первозданном хаосе. Но очень скоро обнаруживается смысл того подлога, который совершают авторы, прикинувшись исследователями глубин вселенной, познающими ее "объективные законы" (со ссылкой на Андерсена, парафразой сказки которого они считают свой фильм). Во все расширяющейся сфере "капли" бактерии превращаются в подобие солдат с автоматами. Эти странные человекообразные чудовища — воплощение алчности и жестокости. Так под новым соусом псевдонаучного фильма нам попросту приподносят известную буржуазную идейку об извечной агрессивности, которая якобы лежит в основе всего сущего и заключена даже в самых мельчайших частицах микромира. Это своеобразная проекция буржуазных представлений в сферу атома.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: