Журнал «Знание-сила» - Знание-сила, 1997 № 07 (841)

- Название:Знание-сила, 1997 № 07 (841)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1997

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Журнал «Знание-сила» - Знание-сила, 1997 № 07 (841) краткое содержание

Знание-сила, 1997 № 07 (841) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из того, что мы видим в палеонтологической летописи, следует, что примерно шесть миллионов лет назад большинство из десятков видов гоминидов, которые обитали тогда в тропических дождевых лесах, последовали по пути Шивы-разрушителя в небытие.

Из тех немногих, которые остались, большинство последовали за Вишну в те клочки лесов, где оставались прежние условия среды.

Однако один из приматов избрал путь Брамы и двинулся по этому пути на двух ногах. Он приспособился к более открытым пространствам. Не все согласны с тем, будто первый гоминид избрал двуногий способ передвижения потому, что он был более эффективен в условиях открытого ландшафта. Оуэн Лавджой, например, убежден, что предок этого примата обрел прямохождение еще в миоценовых лесах. Но что бы ни послужило первичным толчком к возникновению двуногости, разрыв сплошного лесного массива дал пространство, на котором мог закрепиться этот новый признак: эволюционное новшество небольшой группы прегоминид.

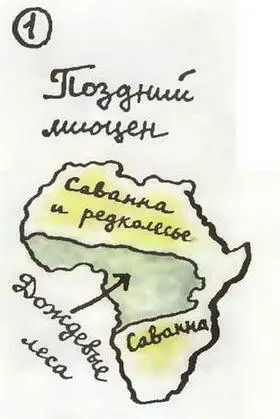

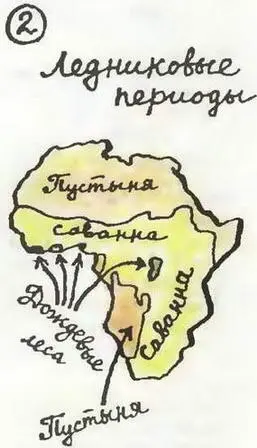

• Изменения среды в Африке помогли установить ход эволюции ряда поколении гоминид. В позднем миоцене тропические дождевые леса, которые ранее доминировали на континенте, начинают уступать место саванне и слабо залесенным пространствам. В течение следующих десяти миллионов лет глубокий эффект производят полярные ледники. Более прохладная температура и снижение количества осадков во время ледниковых периодов привели к сокращению лесов до разорванных пятен, изолировавших виды в пределах каждого из них.

Я не знаю находок, о которых мог бы решительно заявить, что они представляют собой древнюю популяцию на сталии перехода к двуногости. Шансы обнаружить такое исчезающе малы. Возможно, переход произошел слишком быстро и на слишком ограниченном пространстве. Мое мнение, что конечным результатом этой инновации был афарский австралопитек или что- то очень близкое к нему. Древнейшие его находки ориентировочно датированы четырьмя миллионами лет. А самый молодой афарец из Хадара датируется возрастом приблизительно 2,9 миллиона лет. Это означает, что вид существовал не менее миллиона лет, возможно, значительно дольше. Во всяком случае, по любым стандартам это был стабильный и успешный эволюционный эксперимент.

И вот что удивительно: природная среда Восточной Африки в ту пору была какой угодно, но только не стабильной. Мозаика лесов, слабо залесенных пространств и саванны менялась во времени, регионы сначала покрывались лесами, затем становились открытыми, затем снова затенялись лесами. Вулканы, лавовые потоки и землетрясения постоянно изменяли ландшафт, меняя направление течения рек, возводя отвесные преграды на открытых равнинах.

Как мог афарец выдержать эту суматоху и остаться неизменным в течение миллиона лет? Он расширил свое меню и вышел за пределы тропического леса. Мы знаем, что афарцы часто посещали сухую местность Лэтоди и открытые зонтичные леса Хадара. Подвижность, которую обеспечивало им прямохождение, возможно, расширяла область их распространения более, чем это было доступно для других приматов. В результате можно было использовать ресурсы многих различных мест обитания.

Если вы будете думать по-старому, идя от нас в глубь времен, вы можете сказать, что как только сформировалась такая уникальная человеческая черта, как прямохождение, остальные элементы комплекса — большой мозг, использование орудий, дележка пищей и так далее — должны были возникнуть неизбежно. Но нет неизбежного в эволюции. Я не вижу причины, почему бы потомкам афарца не продолжать и далее существовать точно так же, как они это делали в течение миллиона лет или более — хорошо обеспеченные всеядные в относительно богатой среде, приматы с немного большим, чем у других высших обезьян, мозгом, передвигающиеся на двух ногах, поскольку это удовлетворяло их тогдашние потребности, но не потому, что предсказывало великолепное будущее.

Но афарец изменился. Между тремя и двумя миллионами лет назад Восточная Африка стала трудным местом для привольного житья, возможно, весьма внезапно. И афарец, как и его предок, был вынужден снова выбирать между путями Вишну, Шивы или Брамы.

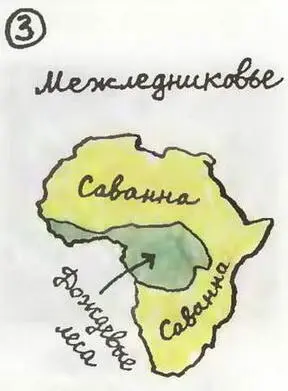

Дождевые леса вновь расширялись в более теплые и влажные периоды между наступлениями ледников, сводя вместе виды, которые эволюционировали в изоляции.

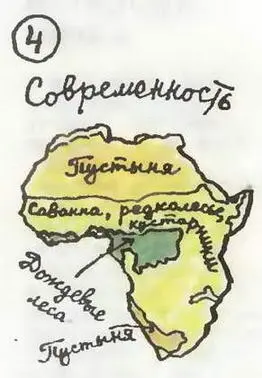

Я уже говорил об изменениях, вызванных в Африке глобальным падением температуры в позднем миоцене. Недавно Элизабет Врба обратила мое внимание на данные, свидетельствующие о другой климатической катастрофе, случившейся позже. Глубоководные океанические осадки содержат признаки увеличения масс полярных льдов в промежутке от 2,5 до 2,4 миллионов лет, возможно, отмечая первое наступление ледников в северном полушарии. Исследования пыльцы растений в наземных отложениях говорят о том же: в Голландии пальмовые леса уступили место открытым степям, в районе Омо в Эфиопии произошел резкий сдвиг от древесной растительности к травам и низкому кустарнику. Данные из Омо, касающиеся микрофауны — грызунов и подобных им животных,— точно отвечают изменениям растительного покрова: между 2,5 и 2,4 миллионами лет назад лесные формы уступают дорогу тем, кто адаптирован к засушливым условиям.

Собственные исследования Элизабет по изучению африканских парнокопытных (бычьих) привели к тому же заключению. Парнокопытные — хороший индикатор эволюционных изменений в Африке из-за их большой численности и разнообразия. Два с половиной миллиона лет назад семейство бычьих испытало взрыв образования новых видов, хорошо адаптированных к условиям саванн: бубал и гну, газели, имлала, спрингбок и другие формы.

«Все континенты говорят одно и то же,— говорила мне Элизабет.— В некоторых местностях изменился климат, драматически изменился. Причина этого изменения неясна — возможно, тектонические подвижки закрыли Панамский перешеек, перетасовав циркуляцию течений в Тихом и Атлантическом океанах, что изменило температурный и влажностный режим. Но что-то произошло — это сомнению не подлежит».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: