Франсуа Брюн - Чтобы человек стал Богом

- Название:Чтобы человек стал Богом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейя

- Год:2013

- Город:СПб

- ISBN:978--5-91419-648-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франсуа Брюн - Чтобы человек стал Богом краткое содержание

После шестилетнего обучения в Католическом Институте в Париже и университете Тюбингена и изучения древних языков (еврейского, иероглифического египетского и ассиро-вавилонского) получает приглашение остаться преподавать в Католическом Институте и в 1960 году принимает духовный сан.

В 1964 году Франсуа Брюн получает лицензиат по Священному Писанию в Библейском Институте в Риме. Затем в качестве профессора в течение 7 лет преподаёт догматику и Священное Писание (Нант, Родез, Байо). Параллельно этому продолжает изучать традицию восточного христианства (православных церквей, мистиков Запада и Востока).

В 1988 году публикует имевшую шумный успех книгу «Умершие нам говорят», принимает участие в исследовательском комитете Французского отделения I.A.N.D.S. (Международная организация по изучению околосмертных состояний). Член исследовательских организаций в Люксембурге и Германии по теме «транскоммуникации»

.

Чтобы человек стал Богом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В то же время латинский перевод «как бы во имя всего человечества» слишком рисковал бы заставить нас поверить в то, что речь идёт только о юридическом обвинении: Христос на кресте выражал бы один раз за всех и с особой ответственностью наше смятение во всём. Нет, речь ничуть не идёт об этом. Как это хорошо говорит Рой, для Нонна «Иисус взял на себя груз наших страданий» [1072]. Это «на нашем месте» [1073]он издаёт этот крик; или, может быть, ещё точнее, переводя сирийское выражение слово за словом, «как от лица каждой личности всего человечества» [1074]. Это, конечно, наша боль от которой Он кричит, так как она стала Его болью.

Святой Нерсес Шнорали(† 1173) даёт нам свидетельство армянской церкви в пользу этого самого богословского синтеза; свидетельство особенно авторитетное, поскольку в ходе дискуссий между армянами и греками за восстановление единства их церквей, он был призван составить несколько писем и три символа веры, сперва просто в качестве богослова, затем в качестве католикоса (с 1167 по 1173 год) [1075].

У святого Нерсеса мы, в самом деле, находим неохалкидонские формулировки [1076]; равным образом, как и учение о взаимопроникновении или « перихорезисе » двух природ Христа [1077]. Но они даны в несколько изменённом виде по сравнению с Филоксеном Мабугским, хотя тот и принадлежит к той же самой традиции «монофизитов». По Филоксену, Христос принял нашу человеческую природу в её «адамовом» состоянии, предшествующем упадку, введённому первородным грехом. По святому Нерсесу, напротив, Христос, воплотившись, « берёт природу Адама, но не ту, что была невинна и в раю, но такую, какой она стала после греха и разложения [1078]…». И автор исследования так обобщает причины, которые приводит святой Нерсес: « Иисус Христос должен был взять ту природу, какую хотел исправить [1079]».

Но после того как он настоял на тождественности человеческой природы, принятой Христом, нашей природе, мы снова обнаруживаем немедленный возврат к обычной схеме. Ибо, при контакте с божественной природой меняется всё: « Бестелесное Слово смешивается с телом… делая его обоженным посредством этого смешения… но не испытывая никакого изменения или искажения в этом союзе [1080]». До такой степени, что, как замечает о. Текеян, в конечном счёте, для святого Нерсеса не остаётся существенной разницы между телом Христа до воскрешения и после него [1081].

Что касается «страстей» (то есть, как всегда у святых отцов, речь идёт о том, что мы испытываем физически и психологически), то мы обнаруживаем у святого Нерсеса классическое различие, даже если оно у него и представлено в слишком схематическом виде: между « предосудительными страстями », которые Христос не мог усвоить, и « непредосудительными страстями », которые Христос пожелал испытать вместе с нами. Здесь, за неимением прямого доступа к текстам, ограничимся обобщением, которое приводит Текеян: « Эти страсти не представляют собой разложение, и они существуют в Иисусе Христе, но добровольно, и добровольно не по причине добровольного воплощения, что является правдой, но потому, что в каждый момент жизни, Иисус Христос свободно подчинялся этим законам природы [1082]». Как мы уже видели, это обычное традиционное представление. Но поскольку всё это богословие взаимопроникновения двух природ Христа и, отсюда, прославления человеческой природы через природу божественную обычно неизвестно на Западе, о. Текеян не задумываясь называет это учение святого Нерсеса «ошибочным», и считает даже за свою обязанность объяснить, почему в ходе богословских споров греки не стали возражать против этого [1083]. Настоящая причина в том, что у греков было то же богословие. Впрочем, нет сомнения, что разница между этим традиционным учением и учением Юлиана Галикарнасского или учением других афтартодокетов очень мала. Но автор De Sectis (Феодор Раифский?) уже знал это, и мы также это видели. Наоборот, как представляется, что в тот единственный раз, когда между армянами и латинянами могла зайти речь о христологии, это могло быть в утерянном письме Григория IV Дега к папе Луцию III. У нас есть только ответ последнего, где он признаётся, что вера Григория IV правильна и ему рекомендованы только некоторые изменения в литургии. На соборе в Тарсе в 1197 или 1198 году папский легат вроде бы говорил только о правилах богослужениях и календаре [1084].

Отметим, кроме того, что в ходе истории глубокое согласие между христологией не-халкидонских церквей и христологией Православия в течении Истории было снова признано по другим поводам [1085]. Мы уже отмечали, что это согласие только что снова было официально признано. Впрочем, также обстоят дела между нехалкидонскими церквями и римской католической церковью. Но здесь, правда, согласие не представляется нам таким надёжным или, точнее, нам не кажется, что оно возможно с римо-католической стороны, за исключением нескольких специалистов, очень далёких от тех направлений на Западе, которые господствуют уже в течение веков. В любом случае, пожелаем, чтобы эти согласия имели больше успеха, чем предшествующие. Христос обещал, что его учеников узнают по их любви между собою [1086]. Без сомнения в силу этой исключительной любви представилось достаточным пятнадцати веков, чтобы заметить, что они думают одинаково.

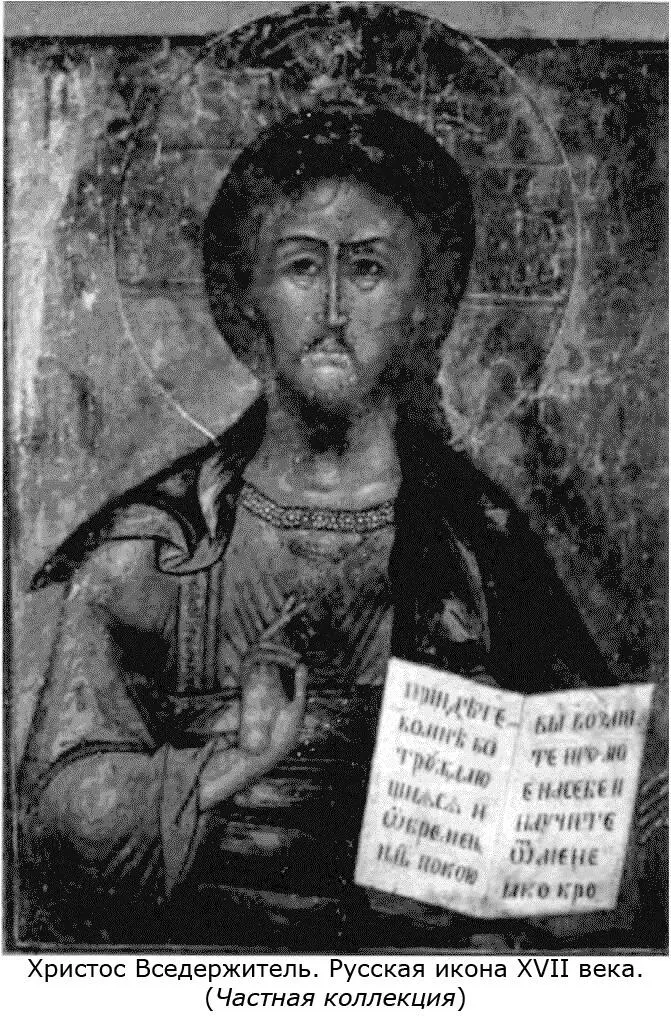

д) Свидетельство иконографии

Это свидетельство кажется нам очень важным, поскольку оно подтверждает, что богословие немногих разрослось до веры целого народа. Более того, образ передаёт идеи осязательным языком, который сам по себе более близок к духовному опыту, о котором нам пытается сообщить богословие.

На Востоке в каждом христианском доме есть иконы. Обычно их располагают в углу главной комнаты. Это «красный угол».

На рынках продаются маленькие угловые подставки, сделанные специально для икон. Главная икона, таким образом, ставится наискосок, обрезая угол. В таком положении её видно с любого места комнаты. Её присутствие подобно расходящимся лучам. Денно и нощно перед ней горит лампадка.

Однако мы можем дать здесь только краткие указания. Из-за отсутствия цветных репродукций наши объяснения неизбежно стали бы более долгими, за ними трудно было бы следовать и они не имели бы большой пользы. Но давайте не будем заблуждаться. Язык икон не кажется нам менее важным, чем язык слов. Правда и то, что возможности неодинаковые, но это просто другие возможности. Это язык другого уровня. Он есть уже призыв к созерцанию и опыту.

Отметим, во-первых, исследование Андрея Грабаря о цикле фресок памятников первых веков христианства. Автор смог показать важность сцен, связанных с детством Христа (Рождество, Поклонение волхвов, Сретенье, Иисус беседует с книжниками и Крещение), которые иногда располагаются в соответствии с рядом, показывающим чудеса Христа. Всё детство Христа здесь уже трактуется как настоящее Богоявление, явление Бога на земле [1087].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: