Франсуа Брюн - Чтобы человек стал Богом

- Название:Чтобы человек стал Богом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейя

- Год:2013

- Город:СПб

- ISBN:978--5-91419-648-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франсуа Брюн - Чтобы человек стал Богом краткое содержание

После шестилетнего обучения в Католическом Институте в Париже и университете Тюбингена и изучения древних языков (еврейского, иероглифического египетского и ассиро-вавилонского) получает приглашение остаться преподавать в Католическом Институте и в 1960 году принимает духовный сан.

В 1964 году Франсуа Брюн получает лицензиат по Священному Писанию в Библейском Институте в Риме. Затем в качестве профессора в течение 7 лет преподаёт догматику и Священное Писание (Нант, Родез, Байо). Параллельно этому продолжает изучать традицию восточного христианства (православных церквей, мистиков Запада и Востока).

В 1988 году публикует имевшую шумный успех книгу «Умершие нам говорят», принимает участие в исследовательском комитете Французского отделения I.A.N.D.S. (Международная организация по изучению околосмертных состояний). Член исследовательских организаций в Люксембурге и Германии по теме «транскоммуникации»

.

Чтобы человек стал Богом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы уже говорили, что любое таинство — это вспоминание всей жизни Христа, равно как и любая молитва, любое проявление любви. Сейчас уточним только, что даже при этом понимании, необходимо рассматривать его в следующем смысле: как личный ответ на динамизм любви Христа, заключённый внутри нас.

Только при таком понимании чреда церковных праздников обретает всю полноту смысла.

в) Особые священнодействия

Церковные праздники приглашают верующих собраться вместе в одно и то же время года, чтобы каждый через молитву мог освоить духовное отношение Христа к какому-то конкретному моменту его существования. Особые священнодействия, проводимые индивидуально или сообща, стремятся продлить этот усилие по освоению, рассчитанное на небольшую группу верующих. Эти священнодействия принимают порой форму эпизодических или регулярных упражнений. Подчас они определяют ориентацию всей жизни человека или целого религиозного ордена. Здесь снова мы видим то же усилие по сближению с Христом в том или ином аспекте его внутренней жизни. И здесь снова, как нам кажется, речь идёт не об обыкновенном внешнем подражании внутренней жизни Христа, не о юридическом присвоении полученных заслуг, но о том, что мы позволяем настрою любви Того, Кто уже живёт в нас, захватить нас изнутри и переделать.

Существенным в этом глубинном усилии является стремление, иногда, впрочем, неудачно выражаемое, не упустить никакой из моментов жизни Христа. Мы приведём несколько примеров, давая ссылки только тогда, когда сочтём это полезным.

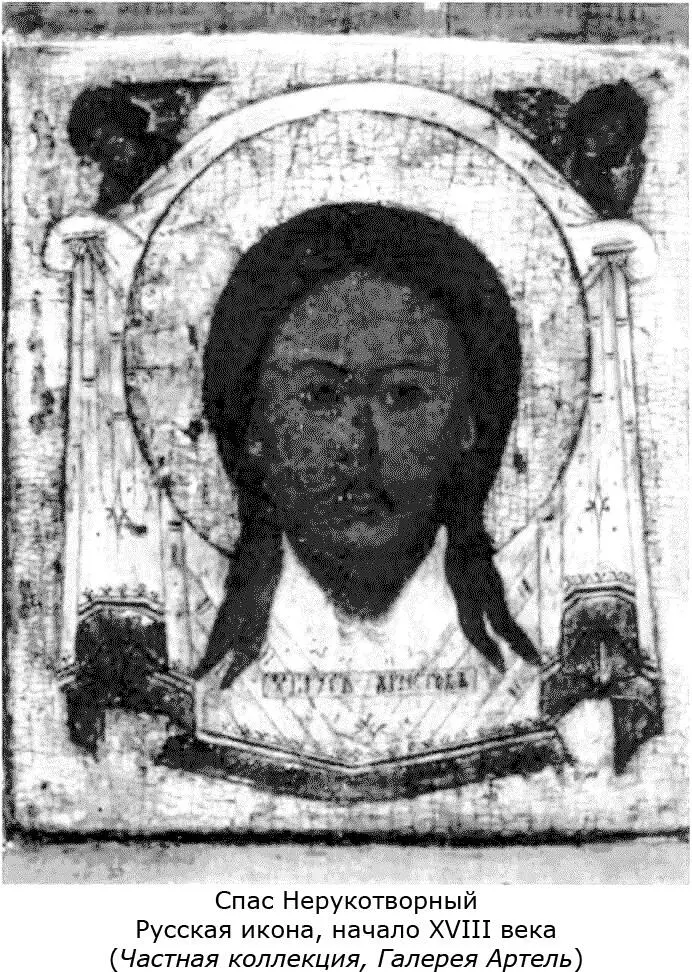

Всегда при созерцании иконы необходимо использовать образ и выходить за его пределы. Взгляд должен пронизывать икону для того, чтобы обратиться к источнику образа. Чувственное и художественное созерцание, должно трансформироваться в созерцание внутреннее, духовное.

Только так Его образ может постепенно запечатлеться в нас и привести искажённый образ, который мы собой являем, к совершенному подобию.

Только так Его воля сможет постепенно привести нашу волю в соответствие Его воле.

И тогда мы будем готовы воспринять наш союз в единственной общей природе как несказанное счастье.

Итак, можно обнаружить особое поклонение (в период, предшествующий Рождеству) внутриутробной жизни Христа (сестра Екатерина от Иисуса) [1243]. Особое поклонение Детству Христа имело место задолго до святой Терезы из Лизье, а также обнаруживается и в её время вне её круга. Отметим также; сестру Екатерину от Иисуса, Меланию Кальва († 1903) ясновидящую Ля Салетт [1244]или сестру Марию-Марту Шамбон. Мы знаем о важном месте медитации на тему тайной Жизни Христа в духовном мире отца Фуко. Нет числа формам поклонения Страстям Христа. Святой Павел Креста основал братство «пассионистов». Поклонение ранам Христа родилось очень давно, постепенно преобразовавшись в специальные моления «Пяти ранам». В конце XIX века оно получило новый импульс под влиянием сестры Марии-Марты Шамбон, решившей, что она получила от Бога миссию распространять это поклонение. Самое известное поклонение, без сомнения, обращено к Сердцу Христову. Оно сформировалось, начиная с XII века под влиянием святого Бернара и святого Бонавентуры.

В III веке святая Лутгарда д’Эвьер была уже названа Лутгардой Святого Сердца [1245]. Без сомнения, народная набожность и даже множество очень крупных святых находили здесь пищу для своих молитв в большей степени, чем в мудрёных разглагольствованиях схоластов. Но в этом почитании Сердце Христа уже не понимается так, как в Библии или в восточной традиции молений сердца, одновременно являющегося центром мысли и чувства, которые примирившись, приводятся к единству и истине благодаря встрече с Богом. Отныне почитание Сердца Христова рисковало отойти к определённой сентиментальности, которая особенно хорошо прослеживается в иконографии. Явно для того, чтобы уравновесить (но не вытеснить) немного слащавое почитание Сердца Христова, Тереза-Елена Хиггинсон почувствовала призвание распространить в мире почитание Святой Главы Христа, поскольку голова в нашем западном мире считается обителью ума. Однако в своих объяснениях она добавила к этому формулы поклонения Святой Душе Христа, что, в конечном итоге, выражает ещё лучше её глубинную интуицию [1246].

Можно заметить, что само разнообразие объектов поклонения всё время восстанавливает равновесие. Тем не менее, если вдруг возникает желание поставить один из них в привилегированное положение, возникает и опасность духовного оскудения.

г) Икона

Таинство иконы полностью соответствует двойной направленности нашего обращения: действию Христа в нас, которое перестраивает нас изнутри, но только в том случае, если мы этого хотим. Может быть, лучшей иллюстрацией этой мысли послужат несколько слов Христа, обращённые к сестре Марии-Марте Шамбон. « Смотри на Меня, чтобы подражать Мне, а Я, Я буду смотреть на тебя, чтобы, очистить тебя от твоих бед [1247]». Что и происходит при предстоянии перед иконой. Но тайнодействие иконы показано ещё отчётливее в другом тексте, где сам Христос сравнивает наше обращение к « Его облику » с созданием портрета: « Нужно подражать Мне!… Художники создают портреты, подражая более или менее оригиналу; но здесь художник Я, и Я создам мой образ в вас, если вы будете смотреть на Меня [1248]». Следует долго смотреть на Христа — в этом заключается наше сотрудничество с Ним — чтобы Он смог изобразить в нас свой истинный образ.

3 Греческая и восточная святоотеческая традиция

Как и в других случаях, наше исследование Священного Предания не может быть полным. Понадобилась бы целая библиотека для его изложения и несколько жизней — для изучения. Здесь мы можем только прозондировать особо богатые области и предоставить вашему вниманию наиболее важные фрагменты. Поэтому в нашем изложении мы ограничиваемся информацией о нескольких отцах греческой и восточной церкви.

а) Святой Игнатий Антиохийский

Он умер к 107 году и, таким образом, это один из первых церковных мыслителей. К сожалению, здесь невозможно подробно изложить его тексты, поскольку для того, чтобы отобрать из его мыслей то, что нас здесь интересует, нужно было бы рассмотреть всё его богословское учение. Поэтому мы будем опираться на исследование того автора, который обнаружил в данном богословии то, что ищем и мы. Его свидетельство нельзя заподозрить в предвзятости, несмотря на всю симпатию, которую он питает к святому Игнатию, поскольку богослов не согласен как раз с данным аспектом рассуждений Игнатия. Это Т. Прейс, который в 1938 году выступил против слишком объединяющей концепции отношений между Богом, Христом и его Церковью, обнаруженной им у святого Игнатия. « В силу «телесного и духовного единения» между Богом, Христом и небесной Церковью с одной стороны и земными церквами и их субординацией с другой, теперь имеется такая преемственность, что можно подумать, что это что-то вроде «circuminsessio («взаимопроникновения», прим. перев.): науки об организации и жизни церкви, христологии, богословию, это всё в целом; и вся система мысли Игнатия могла бы быть развита, как в русле всех трёх дисциплин, так и в русле одной из них [1249]».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: