Франсуа Брюн - Чтобы человек стал Богом

- Название:Чтобы человек стал Богом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алетейя

- Год:2013

- Город:СПб

- ISBN:978--5-91419-648-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Франсуа Брюн - Чтобы человек стал Богом краткое содержание

После шестилетнего обучения в Католическом Институте в Париже и университете Тюбингена и изучения древних языков (еврейского, иероглифического египетского и ассиро-вавилонского) получает приглашение остаться преподавать в Католическом Институте и в 1960 году принимает духовный сан.

В 1964 году Франсуа Брюн получает лицензиат по Священному Писанию в Библейском Институте в Риме. Затем в качестве профессора в течение 7 лет преподаёт догматику и Священное Писание (Нант, Родез, Байо). Параллельно этому продолжает изучать традицию восточного христианства (православных церквей, мистиков Запада и Востока).

В 1988 году публикует имевшую шумный успех книгу «Умершие нам говорят», принимает участие в исследовательском комитете Французского отделения I.A.N.D.S. (Международная организация по изучению околосмертных состояний). Член исследовательских организаций в Люксембурге и Германии по теме «транскоммуникации»

.

Чтобы человек стал Богом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как и в схоластике, наслаждение тела происходит от некоего «всплеска» души. Но здесь тело не участвует в радостях души, испытывая только, со своей стороны, параллельное удовольствие; оно участвует прямо, хотя всегда «по-своему» во благе, которое составляет блаженство души. Тело наслаждается Богом, «чувствуя Его мозгом костей [522]».

Подобное свидетельство не является исключительным в мистической литературе. Вот несколько отрывков из святой Анджелы из Фолиньо: «… однажды, когда я была на молитве и хотела прочесть Отче наш, внезапно послышался внутренний голос и сказал мне: «Ты наполнена Богом». И на самом деле, я чувствовала, что все члены моего тела наполнены наслаждением Бога [523]».

Впрочем, говорит она, и в другой год, когда она молилась, она услышала новые божественные слова. «Одновременно с этими словами ко мне пришло чувство Бога такой силы, которой я ещё не знала; все мои члены чувствовали божественное очарование («istud delectamentum»)» [524].

Последний текст напоминает нам своими точными деталями свидетельство святого Хуана де ла Крус. Святая Анджела была на мессе с братом переписчиком, который часто сопровождал её.

Итак в момент возношения, её внутренняя радость была так велика, что появилось нечто во вне. Она объяснила это брату переписчику в таких выражениях, которые позволяют нам думать, что подобное явление случалось довольно часто. Очевидно, что речь идёт, как и во всех подобных рассказах, об опыте самой души. Но и тело также участвует в нём. «… и тут моя душа истинно знает, что это Бог и никто другой. В этом состоянии все мои члены испытывают огромное наслаждение, я хотела бы не прерывать его, да, все мои члены испытывают огромное наслаждение, да, я хотела бы оставаться в этом состоянии. И мои члены хрустят («sonant»), когда разъединяются. Я чувствую, как они разъединяются больше при поднятии тела Христа; тогда мои руки разъединяются и открываются» [525].

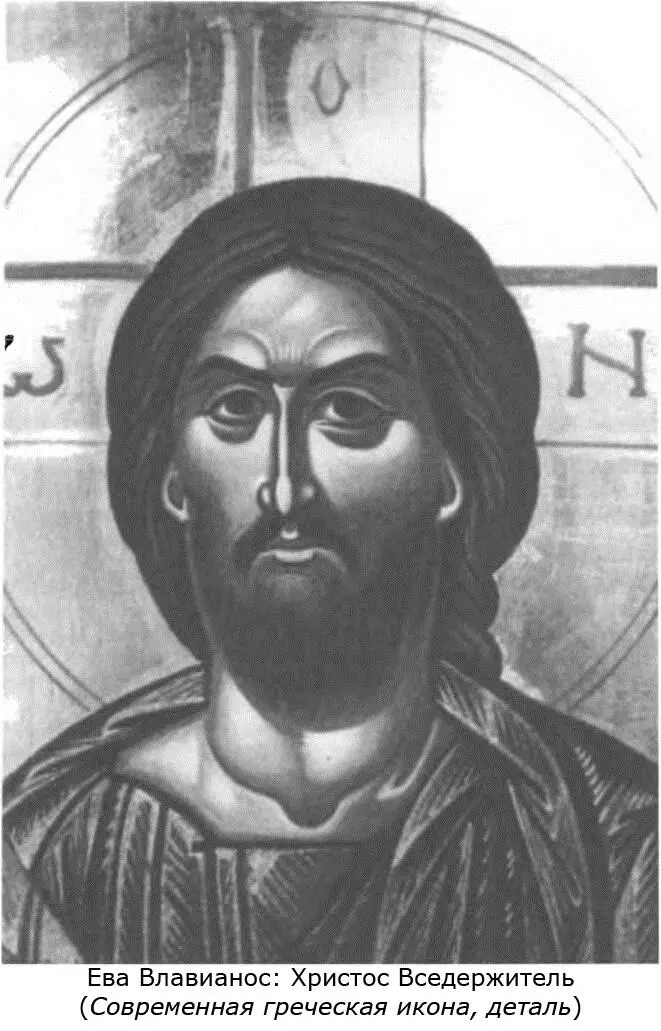

Огромные глаза без ресниц и век, открытые в вечность; странно изогнутые уши, слушающие внутренний голос; тень вокруг лица, освещённого изнутри; предельная стилизация черт геометрическими линиями. Икона никогда не изображает того, что можно было бы видеть современникам Христа, в Палестине. Икона показывает нам то, что в любом случае, мы не могли бы видеть. Здесь величие Бога в человеческом лице.

Но до сих пор мы только признавали существование проблемы. Теперь нам надо попытаться немного понять её, и для этого, проникнуть в некоторые подробности.

Среди многочисленных мистических явлений, относительно обычных в жизни святых, здесь надо бы особенно различать два ряда и не путать их; мы постараемся охарактеризовать кратко, схематизируя немного для ясности. С одной стороны, имеются явления видений, слов, запахов и самых разных ощущений, обычно достаточно точных, которые мистики могут описать нам без особых трудностей. Самый знаменитый пример: Апокалипсис святого Иоанна, но к нему можно присоединить большую часть необычных рассказов великих мистиков: святой Хильдегары из Бингена († 1179), святой Гертруды Хэльфтской, двух Мехтильд [526], святой Бригиты из Швеции († 1373), святой Марии-Магдалены из Паци, и многих других, а также великие видения из жизни Христа, особенно его Страстей, Марии из Агреды († 1665) или Анны-Екатерины Эммерих, или даже видения Терезы Нойман. Конечно, надо делать различия между всеми этими явлениями, сильно разнящимися друг от друга. Но по отношению к тем, о которых мы сейчас упомянем, и по отношению к текстам святого Хуана де ла Крус и святой Анджелы де Фолиньо, только что рассмотренным, у них то общее, что они не представляются как принадлежащие непосредственно Богу, но как «откровения» или поучения. Именно поэтому такое восприятие, несмотря на «сверхъестественное» происхождение, сохраняет достаточно конкретный и точный характер наших обычных ощущений.

Но, параллельно этим текстам, существует целая серия мистических свидетельств, которые интересуют нас гораздо больше. И здесь речь идёт о том, чтобы увидеть, услышать, почувствовать, попробовать, прикоснуться; и предметом этих ощущений является Бог. Мы уже видели, что для святого Хуана де ла Крус, в своём «нежном прикосновении» к душе Бог передаёт само своё Существо. Впрочем, он говорит и о «высоком чувствовании сущности самого Бога [527]».

Итак весь словарь выражений наших чувств использован. Но Бог будучи нематериальным, есть «чистый дух», так что обычно допускают, что в действительности восприятие касается только души и нашего духа, но не тела, откуда — учение о «духовных чувствах».

б ) « Духовные чувства »

Мы не игнорируем тот факт, что открываем огромное досье, заполненное настолько же противоречиями, насколько и свидетельствами, и что у нас не будет времени тщательно разобрать их. Но мы сможем здесь резюмировать заключения других исследователей, обосновывая наши предпочтения.

Прежде всего уточним: очевидно, здесь возникает проблема для богословия только в том случае, когда употребление словаря чувств для выражения Божественного опыта, выходит за пределы поэтической метафоры, и соответственно, когда признаётся недостаточность всякого объяснения сведением его к простому перенесению в область психологии.

Нам кажется, что первым богословом, который предложил объяснение этих мистических явлений, был Ориген, в III веке. Это объяснение приписывает нашей душе некую структуру, аналогичную структуре нашего тела, заключающую в себе пять различных духовных способностей, соответствующих пяти нашим чувствам. За неимением собственных терминов мистики описали эти чисто духовные движения, употребляя словарь наших телесных чувств [528]. Но это учение не учитывает очень яркий реализм свидетельств, таких как свидетельства святого Хуана де ла Крус и святой Анджелы из Фолиньо. К тому же, этого объяснения не придерживалась восточная богословская традиция, и скорее всего это объяснение было возобновлено в 1935 году бенедиктинцем Штольцем [529]. Он говорит, что надо интерпретировать учение о духовных чувствах «как восстановление чувственного знания, материализованного первоначальным грехом. С потерей первой милости, наша чувствительность оказалась ограниченной, так сказать, собственным объектом, в то время как раньше она участвовала, сообразно её модусу, в мистическом союзе духа с Богом». Блаженство духа также имело своё отражение в нём; находясь в райском состоянии, весь человек наслаждался глубокой близостью с Богом. Впрочем, через аскезу Святой Дух, фактическая основа мистического созерцания, вновь обретает, до определённой степени, своё господство над другими способностями человека, которые испытывают, таким образом, «мистический союз [530]». Мы не будем останавливаться здесь на райском состоянии, как на этапе истории человечества, который действительно имел место до первородного греха. Сегодня мы знаем, что надо об этом думать. Нас интересует сейчас идея преобразования нашей чувствительности, которая способна «по своему» испытывать мистический союз; преобразования, которое не лишает его конкретного характера, как отмечает бенедиктинец Штольц: «Мистический опыт в жизни чувств может проявляться так же внешне; в жизнеописаниях святых мы находим упоминания об излучениях небесного света, о приятных запахах, о небесной музыке и ангельских голосах [531]…».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: