Валентин Черный - Куликовская битва. Запечатленная память

- Название:Куликовская битва. Запечатленная память

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Университетская книга

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98699-068-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Черный - Куликовская битва. Запечатленная память краткое содержание

Куликовская битва. Запечатленная память - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

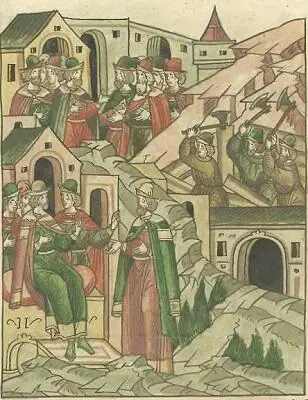

Вскоре после свадьбы возмужавший Дмитрий Иванович задумал вместе со своим двоюродным братом Владимиром важное политическое мероприятие — строительство каменного московского Кремля. Этой же зимой князья приступили к осуществлению своих планов [167] Там же. С. 106.

. Около двух тысяч крестьян и работных людей изо дня в день возводили укрепления [168] См.: Воронин Н. Н . Зодчество Северо-Восточной Руси. М., 1962. Т. 2. С. 228–234.

. Зимой свозили камень, летом — строили. С опаской глядели политические соперники москвичей — тверичи на поднимавшиеся на глазах стены. Не зря говорили они о планах Дмитрия Ивановича в связи со строительством белокаменных стен и башен Кремля: «… князи русьские начата приводити в свою волю, и который почал не повиноватися их воле, и на тых почали посягати злобою». Поэтому, по мнению тверского летописца, вынужден был князь Михаил Александрович Тверской обращаться за помощью к Литве [169] ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. С. 84.

. Извещенный об этом грандиозном строительстве тестем, тверским князем, Ольгерд Литовский пришел под стены Москвы на следующий год. Три дня стоял он под новою крепостью, жег и грабил окрестности, но взять Москву не смог. Такого зла не было на Руси «аще от татар бывало.

От Федорчуковы рати до Ольгердовы лет 41» [170] ПСРЛ. Т.18. С. 108–109.

. Поход литовского войска под Москву 1368 г. нарушил сорокалетнюю «тишину» в русских землях.

Часть II

Куликовская битва

Се бысть побоище месяца сентября в 8 день, Рождество святыя Богородицы, в субботу, до обеда.

Краткая летописная повесть

«Затворить врагам ворота»

езкое усиление противоречий в Золотой Орде сделало укрепление обороны великого княжества Владимирского первоочередной задачей. «Замкни, князь великий Дмитрий Иванович, Оке-реке ворота, чтобы потом к нам погании тотаровя на рускую землю не ездили, а нас не квелили по своих государех, а дети бы нашии сиротством не скитались без своих отцев»

езкое усиление противоречий в Золотой Орде сделало укрепление обороны великого княжества Владимирского первоочередной задачей. «Замкни, князь великий Дмитрий Иванович, Оке-реке ворота, чтобы потом к нам погании тотаровя на рускую землю не ездили, а нас не квелили по своих государех, а дети бы нашии сиротством не скитались без своих отцев» [171] Шамбинаго С. К . Повести о Мамаевом побоище. СПб., 1906. VIII (Сборник отделения русского языка и словесности имп. Академии наук. Т. 81. № 7). С. 115.

. Этот призыв коломенских женщин, отраженный в замечательном произведении эпохи Куликовской битвы — «Задонщине», глубоко символичен. Далекие годы Игорева похода (1185) отмечались в Ипатьевской летописи как время, когда для кочевников «отвориша ворота на Русьскую землю» [172] ПСРЛ. Т. 2. Стлб. 645.

. «Замкнуть ворота» — не просто художественный образ. В этих словах была скрыта реальная задача. Не случайно слова призыва вкладываются в уста коломенских «жен»: именно Коломна «запирала» важнейший путь на Москву. Здесь, прорвав военный заслон, прошли в центр Руси орды Батыя. Через Коломну устремлялись на Москву монголо-татарские войска и в последующие годы.

Но не одна Коломна заслоняла Московскую Русь от татарских набегов. На «утоптанном» монголо-татарском маршруте стоял и город Серпухов, расположенный у слияния рек Нара и Ока. Здесь в 1374 г. Владимир Андреевич Серпуховской заложил новый град (крепость), велел «в едином дубу срубить его». А живущим в этих краях людям или пришедшим сюда князь дал «великую волю и ослабу и многую лготу» [173] ПСРЛ. Т. 18. С. 114.

. Тогда к уже стоящему с 1360 г. на одной из господствующих над городом высот Владычному монастырю прибавился еще один — Высоцкий, основанный Сергием Радонежским [174] Там же.

. Сделав все, чтобы удержать население на этой территории, московские власти изначально усилили обороноспособность южного рубежа.

Активная оборонительная деятельность московских князей неизбежно втягивала в антиордынский союз нижегородских князей, чьи земли непосредственно соприкасались с кочевым миром. Отсюда, от окского устья начинался речной путь к самой Москве. Как раз напротив впадения Оки в Волгу еще в 1372 г. тесть великого князя Дмитрий Константинович «заложи Новьгород камен» [175] Там же. С. 112.

, «повеле делать каменную стену, и зачаты Дмитриевские ворота» [176] ПСРЛ. Т. 18. С. 112. Прил. 1.

. Тогда же младший брат нижегородского князя Борис на восточных окраинах княжества основал крепость Курмыш [177] ПСРЛ. Т. 18. С. 112.

.

Оборонительные мероприятия нижегородских и серпуховского князей были продиктованы отнюдь не местными условиями, а стали результатом общерусского конфликта с ордынцами.

«Размирие» Дмитрия Ивановича Московского с Мамаем с 1373 г. [178] См.: Пресняков А. Е. Образование великорусского государства. С. 320.

привело к новой консолидации общерусских сил. В конце ноября 1374 г. в Переяславле под видом празднования по поводу рождения у великого князя сына Юрия состоялся «съезд велик», на который «отовсюде съехашася князи и бояре и бысть радость велика…» [179] ПСРЛ. Т. 11. С. 21.

. Конечно же, причиной съезда было не рождение второго сына у московского правителя, ведь не было столь пышного празднества в честь рождения наследника великокняжеского престола Василия Дмитриевича в 1371 г.

Буквально через несколько месяцев, 31 марта, когда старшие князья были на очередном съезде в Переяславле, в Нижнем Новгороде разразилась вооруженная схватка одного из «молодших» нижегородских князей Василия и недавно назначенного епископа Дионисия с ордынским тысячником Сарайкой и его дружиной. Ни один воин из многочисленного отряда Сарайки не ушел от возмездия разъяренных горожан. Шальная стрела, пробившая край мантии Дионисия, превратила его в главного героя этого восстания. «Чудесное спасение» епископа было внесено в русские летописи [180] ПСРЛ. Т. 18. С. 115.

. Карательный отряд, посланный Мамаем на Нижний Новгород, не дошел до города, опасаясь, вероятно, объединенного выступления русских князей, а только разорил пограничный городок Киш и «Запение» (за рекой Пьяна), «все пограбиша и пусто сотвориша» [181] Там же.

.

Действия местных князей в русле общенациональной политики обеспечивали им поддержку Москвы и военную помощь. Не однажды стояли «у Оки на брезе» великокняжеские войска, стремящиеся не впустить монголо-татар в центральную часть русских земель. В 1373 г., когда окрестное население Серпухова было занято заготовкой пригодных для крепости дубовых бревен, за Окой стояло русское воинство, оберегая броды от ордынских «изгонов» [182] См.: Там же. С. 113: ПСРЛ. Т. 25. С. 189.

(неожиданных набегов). Сюда, на правый высокий берег Оки пришел к великому князю Дмитрию после своего посещения Нижнего Новгорода Владимир Андреевич Серпуховской [183] ПСРЛ. Т. 11. С. 19.

. Спустя три года, в 1376 г., Дмитрий Иванович вновь ходил ратью за Оку, «стерегася рати татарския от Мамая» [184] Там же. С. 24.

.Такбылоив 1377 г., когда прошел слух о приближении к нижегородским владениям «царевича» из Синей Орды Арапши [185] ПСРЛ. Т. 15. Вып. 1. Стлб. 116–117. Т. 18. С. 118.

. Синяя Орда отделилась от Золотой Орды в начале XIV в. и занимала территорию в бассейне Сыр-Дарьи и к северо-востоку от Аральского моря до рек Иилима и Сарысу. Весть о приближении татарской рати дошла до московского князя, снарядившего на защиту восточных русских земель «рать велику зело» из пяти княжеств: Владимирского, Переяславского, Юрьевского, Муромского и Ярославского. Уверенность и беспечность князей и бояр передались всему воинству. Душный летний день еще больше притупил бдительность. Доспехи лежали на телегах либо в сумках, щиты и копья не были приготовлены к битве. Едва войска перешли пограничную речку Пьяна, как сторожа (разведка) донесла, что Арапша еще далеко, на Волчьей воде. Ратные чувствовали себя «аки дома», пили мед и пиво, напиваясь «до пьяна без меры». А в то время мордовские старейшины тайными тропами подвели к беспечному войску рать из другой Орды, Мамаевой. Татары, «борзо» разделившись на пять полков, появились внезапно «из невести». Страшный разгром русского воинства на Пьяне завершился взятием Нижнего Новгорода, уничтожением крепости и опустошительным разорением. Довершил дело царевич Арапша, подошедший несколько позднее, разграбивший и пожегший Засурье [186] ПСРЛ. Т. 18. С. 118–119.

.

Интервал:

Закладка: