Михаил Гордин - Пушкинский век

- Название:Пушкинский век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пушкинский фонд

- Год:1995

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-85767-065-9, 5-85767-066-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гордин - Пушкинский век краткое содержание

В шести очерках «Из Петербургской хроники», дополняющих основное повествование, дана история самых знаменательных дней в судьбе столицы.

Книга иллюстрирована гравюрами, литографиями, рисунками и картинами пушкинской эпохи, а также фрагментами «Подробного плана столичного города Санкт-Петербурга», выполненного в 1828 году известным военным топографом генералом Ф. Шубертом.

Издание снабжено адресным и топографическим указателями.

Пушкинский век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В начале XIX века в Петербурге постоянно действовали три театральные труппы: русская, французская и немецкая.

На представлениях русской труппы бывали и светское общество, и гостинодворские сидельцы, и лакеи. Французские актеры — драматические, оперные и балетные — давали спектакли только для дворянской публики, преимущественно великосветской. Немецких актеров ходили смотреть и слушать, по большей части, петербургские немцы — ремесленники, торговцы, аптекари, врачи, учителя, а также те из числа русской образованной публики, кто интересовался новинками немецкой драматургии.

Представления на столичных театрах шли круглый год. Закрывали театры только во время Великого поста (шесть недель до Пасхи) либо по случаю придворного траура или очень сильных морозов.

Частных театральных трупп в Петербурге не было с екатерининских времен. И русских, и иностранных актеров нанимала Театральная дирекция, или Дирекция императорских зрелищ и музыки, как она официально именовалась.

В начале века казна расходовала на содержание петербургских театральных трупп несколько сот тысяч рублей ежегодно. И позднее эти расходы были также очень значительны. Лишь перевозка оперных и балетных артистов из их квартир в театр и обратно в специально для того предназначенной зеленой театральной карете обходилась в 26 тысяч рублей в год. При этом бюджет русской труппы был значительно меньше, чем французской. Так, в 1809 году на русскую труппу было отпущено 54 600 рублей, а на французскую — 175 648.

«Декорации, костюмы и балет всего лучше во французском театре, — говорит А. Башуцкий, — так как двор уделяет преимущественное внимание балету. Осенью и зимой французы каждую неделю играют два раза в Эрмитаже». Еще в конце XVIII века Павел I подарил французскому театру костюмы из царского гардероба, которые, по уверению знатоков, своей роскошью далеко превосходили все то, что имели театры Парижа и Вены. Александр I отдавал предпочтение французской комической опере и водевилю. В 1812 году царю пришлось выслать из столицы французских актеров — этого требовало общественное мнение, да и безопасность самих актеров. Но, как говорит в своих мемуарах Ф. Ф. Вигель, петербургский высший свет и дипломатический корпус умирали от скуки без французского театра. И вскоре после окончания войны царь разрешил пригласить в столицу новую труппу из Франции.

Немецкая труппа была небольшая, в качестве статистов порой приглашали немцев-ремесленников, а в операх часто пели русские хористы, которые, не зная немецкого языка, механически заучивали слова и безбожно коверкали произношение.

С 1780-х годов самым обширным и величественным театральным зданием города оставался Большой, или Каменный, театр. Восстановленный после пожара, он был вновь торжественно открыт в 1817 году. Огромное здание с мощным восьмиколонным портиком гордо возвышалось рядом с невысокими окрестными строениями.

Петербургский Большой (Каменный) театр. Акварель неизв. художника. Первая четверть XIX в.

Крыльцо Большого театра имело пандус — пологий скат к мостовой, так что экипажи могли заезжать под фронтон — к самому подъезду. Господам достаточно было сделать всего шаг, чтобы из кареты попасть в театральный вестибюль. Таким образом, их наряды оказывались защищены от уличной грязи и непогоды. Гардероба в театре не было — зимой в зал входили в верхней одежде или оставляли шубы лакеям, ожидавшим в сенях. Имелось несколько обширных фойе, но в антрактах публика из зала не выходила — фойе пустовали, использовали их только тогда, когда давали в здании театра костюмированные балы.

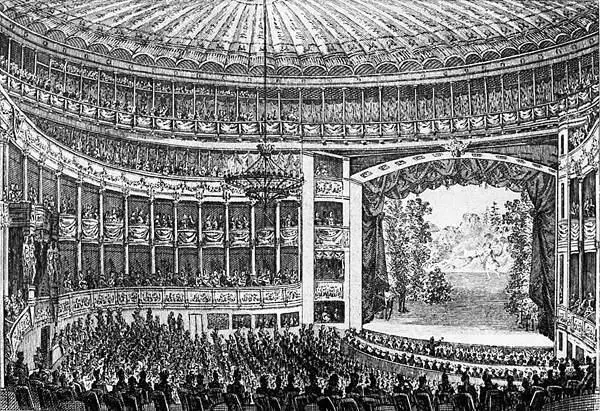

Зрительный зал Большого театра разделялся на партер и пять ярусов лож и галерей. В партере были сидячие места (кресла) и стоячие (входные) места. Против сцены находилась обширная царская ложа, где размещались императорская фамилия, дипломаты, послы, высокопоставленные гости. Собственная ложа императора находилась возле сцены. К ней примыкало несколько комнат, где царь отдыхал в антрактах.

Особые предосторожности были приняты на случай пожара. Зрительный зал имел восемь выходов. В коридорах устроили железные двери, посредством которых рассчитывали преградить путь огню из одной части здания в другие. Если бы пожар начался на сцене, следовало опустить специальный железный занавес. Под крышею театра устроили обширный резервуар с водой. От него шло несколько труб. Во время представления возле резервуара дежурили сторожа. Однако все это, как известно, не спасало от пожаров, и Большой театр горел не однажды. Виною тому обычно бывала небрежность осветителей.

Зрительный зал Большого театра. Гравюра С. Галактионова по рисунку П. Свиньина. 1810-е гг.

Сцену освещало множество масляных плошек, расставленных вдоль рампы. Зрительный зал во время спектакля освещался большой люстрой. Ее зажигали на чердаке и затем через люк в потолке на тросе спускали в зал.

Сцена Большого театра была огромной — на ней одновременно могло поместиться несколько сотен человек. Чрезвычайно сложными и весьма совершенными были театральные машины, игравшие важную роль в некоторых оперных и балетных представлениях. В волшебных операх — таких, как «Русалка» или «Илья-богатырь», с помощью машин демонстрировали полеты драконов, полеты героев на облаке, раскалывающиеся горы, внезапно низвергающиеся с гор водопады, фейерверки, молнии и тому подобное. «В первый раз в жизни удалось мне видеть такой диковинный богатый спектакль, — пишет об опере „Князь-невидимка“ С. П. Жихарев, литератор и член „Арзамаса“. — …Декорации большей частью кисти Корсини и Гонзаго. Это — настоящие чародеи; машинист не отстал от них и удивляет своим искусством: то видите вы слона, который ходит по сцене, как живой, поворачивает глазами и действует хоботом, то Личарда-Воробьев, не двигаясь с места, двенадцать раз кряду превращается в разные виды; то у Цымбалды вырастает сажень в десять рука, и все это делается так быстро и натурально, что не успеешь глазом мигнуть, как превращение и совершилось».

На сцене Большого театра выступали русские и французские актеры. Они же попеременно играли и на сцене деревянного Малого театра, который находился на Невском проспекте возле Аничкова дворца. Театр был перестроенным дворцовым павильоном. По имени театрального чиновника, руководившего перестройкой, его иногда именовали театром Казасси. Здесь все выглядело куда скромнее, чем в Большом театре, но зал был удобен — в нем отовсюду было хорошо видно и слышно. Посещала Малый театр, в основном, светская публика. Богатые люди, абонировавшие ложи, сами заботились об их убранстве, поэтому интерьер театра Казасси отличался некоторой пестротой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: