Михаил Гордин - Пушкинский век

- Название:Пушкинский век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пушкинский фонд

- Год:1995

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-85767-065-9, 5-85767-066-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гордин - Пушкинский век краткое содержание

В шести очерках «Из Петербургской хроники», дополняющих основное повествование, дана история самых знаменательных дней в судьбе столицы.

Книга иллюстрирована гравюрами, литографиями, рисунками и картинами пушкинской эпохи, а также фрагментами «Подробного плана столичного города Санкт-Петербурга», выполненного в 1828 году известным военным топографом генералом Ф. Шубертом.

Издание снабжено адресным и топографическим указателями.

Пушкинский век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

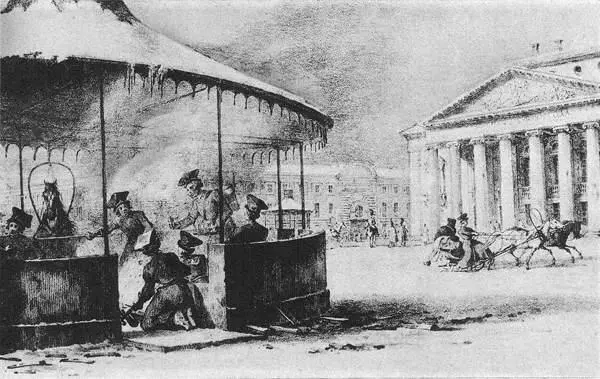

Петербургский Большой театр. Литография К. Беггрова. 1820-е гг. Фрагмент.

Немецкая труппа до конца 1810-х годов играла в театральной зале дома Кушелева на Дворцовой площади (позднее на месте этого и соседних домов построили здание Главного штаба). Театр этот именовался Немецким, или Новым. Вопреки своему названию, он имел вид довольно запущенный — позолота потемнела, драпировки поистерлись, люстра горела тускло, на сцене стояли выцветшие декорации. Как сообщает изданный в 1820 году «Новейший путеводитель по Санкт-Петербургу», спектакли в Немецком театре шли всякий день, кроме вторника и пятницы, «поелику купечествующий немец в эти дни по вечерам занимается приготовлением писем на почту». Рассказывали, что трудолюбивые немки во время представления, чтобы не терять времени даром, вязали на спицах. В самых трогательных местах прерывали работу, утирали слезы, а затем снова принимались за спицы. Фельетонист «Северной пчелы» сетовал на немецких дам за их обыкновение посещать партер (русские дамы ездили в ложи). «Соседство дамы бывает почти всегда приятно, — писал он, — но горе тому, кто сидит в ряду позади кресел, занятых дамами. Огромные шляпы, как павлиньи хвосты, закрывают от него сцену. Один мой приятель предложил брать с дам полуторную цену за вход в кресла — и дельно!»

Когда был закрыт пострадавший от пожара Большой театр, в Немецком театре часто играли русские актеры. В 1817 году его, видимо, посещал Пушкин.

В 1820–1830-е годы немецкая труппа давала представления на сценах всех столичных театров.

Петербургский Малый театр. Гравюра по рисунку К. Сабата. 1810-е гг.

Первого января 1825 года был открыт построенный по проекту архитектора Е. А. Шустова новый деревянный театр у Чернышева моста. Он был невелик, но красив и удобен как для актеров, так и для публики, которая посещала его весьма охотно. Однако, просуществовав лишь два месяца, он сгорел.

Русская и французская труппы постоянно выступали и на сцене придворного Эрмитажного театра. Его построил в 1783–1787 годах Джакомо Кваренги. Сам архитектор писал о своем творении: «Этот театр был построен для частного, домашнего обихода ее императорского величества и высочайшего двора. Он достаточно просторен для того, чтобы в нем можно было давать самые великолепные спектакли, и при этом он нисколько не уступает наиболее известным театрам. Все места здесь одинаково почетны, и каждый может сидеть там, где ему заблагорассудится. На полукруглой форме амфитеатра я остановился по двум причинам. Во-первых, она наиболее удобна в зрительском отношении, а во-вторых, каждый из зрителей со своего места может видеть всех окружающих, что при полной зале дает приятное зрелище».

При том что сцена Эрмитажного театра не уступала по величине сценам общественных театров, его зрительный зал, построенный в античном вкусе, был рассчитан на очень небольшое число зрителей, до 400 человек. Стены полукруглого зала Кваренги украсил нишами с фигурами девяти муз и Аполлона. В квадратах над нишами он поместил профили знаменитых в то время композиторов и драматических писателей, в их числе Расина, Мольера, Вольтера, Метастазио, Сумарокова.

Предназначенный для увеселения двора, Эрмитажный театр иногда использовался не по назначению. Так, в феврале 1823 года Александр I повелел «театральную залу в Эрмитажном театре, да и самую сцену театра очистить для учения 1-го батальона лейб-гвардии Преображенского полка и дверь, выходящую из казарм сего батальона в Эрмитажный театр, — отворить». Маршировка солдат, порой, больше занимала царя, чем театральные представления.

Великолепные домашние театры, подобные Эрмитажному, существовали и во дворцах богатых столичных вельмож.

Дворян-театралов в Петербурге было немало. Страсть к театру питали и скучающие помещики, и молодые аристократы, и гвардейские офицеры, вернувшиеся из Парижа. Но, разумеется, столичная публика состояла отнюдь не только из людей «хорошего общества». Она была весьма пестрой. «Театр, концерт, — замечал Гоголь, — вот те пункты, где сталкиваются классы петербургских обществ и имеют время вдоволь насмотреться друг на друга».

В зрительном зале социальная иерархия Петербурга видна была очень отчетливо: всякий занимал здесь место, соответствовавшее его общественному положению. Естественным регулятором такого распределения мест служили цены на билеты. В начале 1830-х годов «Северная пчела» сетовала: «Давно ли за кресла в театр платили по 2 рубля с полтиной, а за вход в партер (куда прежде хаживали офицеры гвардии и все порядочные из холостых людей) по рублю? В течение двадцати лет цена за вход в спектакли увеличилась до 5 рублей».

Е. С. Семенова в трагедии Ж. Расина «Ифигения в Авлиде». Гравюра И. Ческого. 1810-е гг.

Впрочем, дорогие места дорожали заметнее, чем дешевые. В 1830 году вход на балкон и в галерею (или раек) Большого театра стоил от 50 копеек до 2 рублей 50 копеек. Места за креслами стоили уже по 3 рубля 50 копеек, кресла — по 5 рублей, места в ложах — от 7 до 20 рублей.

Те, кто на социальной лестнице занимал нижние места, в театре, напротив, оказывались на самой верхотуре.

Раек — это слуги, приказчики, торговцы, что победнее, — самая нетребовательная и благодарная публика.

Ложи, — здесь располагаются знать и те, кто тянется в знать и возле нее вьется. В полутьме лож сверкают ордена и брильянты. «Я видела сегодня княгиню Куракину, дорогая маменька, — рассказывает попавшая в столичный театр провинциалка, — наши ложи были рядом, она меня не узнала сначала, но я ее хорошо узнала, поверите ли, она совсем не переменилась… На спектакле было довольно много народу и как нарядно, вы не поверите. Все молодые девицы едут с прическами, как на бал, и с открытой шеей, все дамы в шляпах с цветами и перьями…» Нередко ложи абонировали на весь сезон.

Партер, или кресла, — «значительная часть нашего партера (т. е. кресел) слишком занята судьбою Европы и отечества, слишком утомлена трудами, слишком глубокомысленна, слишком важна, слишком осторожна в изъявлении душевных движений, дабы принимать какое-нибудь участие в достоинстве драматического искусства (к тому же русского). И если в половине седьмого часу одни и те же лица являются из казарм и совета занять первые рады абонированных кресел, то это более для них условный этикет, нежели приятное отдохновение. Ни в коем случае невозможно требовать от холодной их рассеянности здравых понятий и суждений, и того менее — движения какого-нибудь чувства. Следовательно, они служат только почетным украшением Большого каменного театра, но вовсе не принадлежат ни к толпе любителей, ни к числу просвещенных или пристрастных судей», — иронизировал двадцатилетний Пушкин в первой своей статье «Мои замечания об русском театре».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: