Ксения Колобова - Древний город Афины и его памятники

- Название:Древний город Афины и его памятники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1961

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ксения Колобова - Древний город Афины и его памятники краткое содержание

Книга посвящена истории Афин начиная с XVI до IV вв. до н.э. и содержит сведения о наиболее важных памятниках античного искусства и архитектуры, вошедших в сокровищницу мировой культуры. Некоторые из них в нашей литературе публикуются впервые. Памятники рассматриваются в тесной связи с политической и культурной жизнью Афинского государства. Текст иллюстрируется чертежами, снимками и репродукциями. В конце книги дается список основной иностранной и отечественной литературы, как общей, так и по отдельным памятникам.

Книга предназначена для читателя, знакомого с историей Древней Греции.

Древний город Афины и его памятники - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

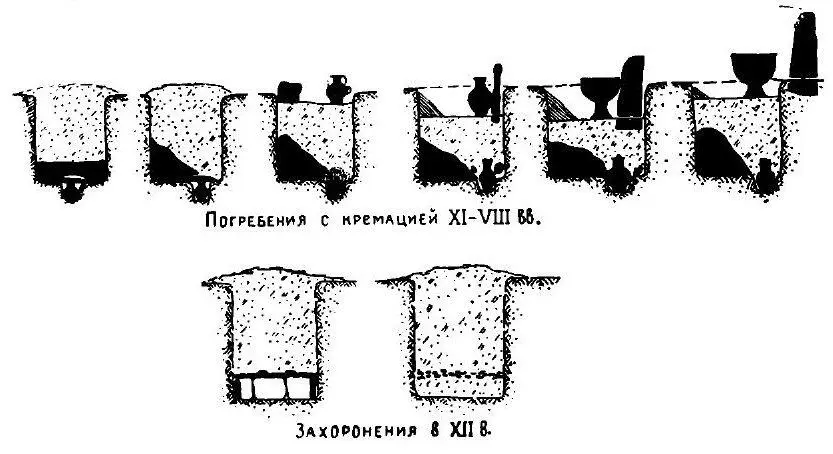

Вскоре после 1100 г. по обе стороны Эридана или его притока, бок о бок с субмикенскими погребениями XII в., расположены погребения с кремацией XI—X вв. Форма погребений этого периода аналогична погребениям XII в. Прямоугольные ямы, вырытые в земле, правда были несколько меньших размеров, чем в погребениях XII в. На дне ямы, в ее правой стороне, вырывалось небольшое круглое углубление для амфоры с кремированными остатками. Сверху амфора засыпалась толстым слоем щебня, мелкого камня либо землей. Все дары мертвому — глиняные сосуды, оружие, украшения — сжигались на одном (27/28) костре вместе с ним. Жертвенные животные также сжигались на общем костре. Прах покойника вместе с пеплом и остатками обгоревших костей животных заполнял амфору. Пепел же погребального костра, черепки обожженных сосудов, остатки оружия и украшений вместе с землей, щебнем или камнями образовывали слой покрытия над амфорой. Позже они, как правило, ссыпались на дно погребения в правый угол. [7] В некрополях позднего X и IX вв. при сохранении кремации, как правило, изменяется ориентация погребений: вместо прежней востоко-западной ориентации становится обычной ориентация с севера на юг; начиная с VIII в. вновь восстанавливается востоко-западная ориентация погребений, но уже с повсеместным переходом к захоронению — вместо кремации (ср. К. Kübler. Kerameikos, vol. 1, р. 14 ff., 37).

Эволюция форм погребений

В погребениях XI в., как и в погребениях XII в., над погребением насыпался могильный холмик. Начиная с середины X в. насыпной могильный холмик над погребением исчезает. С этого времени вершина могилы представляет прямоугольное, соответствующее форме могилы углубление, куда помещается вторая амфора, место которой по вертикали точно соответствует месту амфоры с кремированными остатками на дне могилы. Рядом с верхней амфорой ставилась небольшая грубо обработанная плита, которая, по-видимому, служила надгробным памятником. Положение верхней (второй) амфоры над амфорой с пеплом умершего и ее близкое родство с более поздними надгробными сосудами ясно указывает на ее культовое назначение как сосуда для возлияний на могиле умершего. Углубление наверху могилы предназначалось для жертвоприношений.

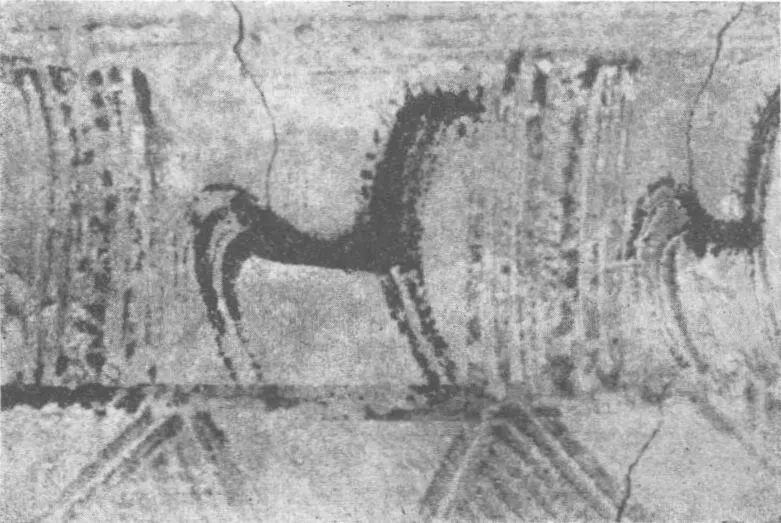

Возобновление древних культовых обрядов, а также колебания в ориентации погребений начиная с X в. указывает на то, что древние (28/29) ритуалы, временно нарушенные вторжением дорийцев, не исчезли из памяти людей и продолжались из поколения в поколение. Характерно, что этот же процесс наблюдается и в керамике: форма и орнамент сосудов часто имитируют резьбу микенских ювелиров ПЭ III периода; вновь получают широкое распространение лекифы; изображения лошади и оленя, исчезнувшие было с концом ПЭ III периода, снова становятся частыми. Однако возвращение к прошлому отнюдь не означает прямое повторение, а является дальнейшим развитием старых форм в новых условиях. Уже в микенском искусстве встречались изображения на вазах, помещенные как бы в рамке дорического фриза (метопы и триглифы). Теперь они принимают определенную твердую форму.

Метопные изображения коней на амфоре X в.

Связи с Кипром, Сирией и Кикладскими островами в XI в. были случайными и редкими; в X в. наблюдается их значительное развитие. Исследователи афинского некрополя (В. Крайкер и К. Кюблер) объясняют эти изменения началом нового подьема культуры Афин в X в. По их мнению, в X в. возникает поселение у северного подножия Акрополя, что является признаком уже произошедшего общеаттического синойкизма.

К выводу о начале нового периода в развитии Афин приходит и Ф. Десборо, [8] Cp. R. Desborough. Protogeometric Pottery. Oxford, 1952.

относя начало протогеометрического стиля в Афинах (29/30) к середине X в. В результате детального исследования протогеометрической керамики Десборо предлагает следующую его периодизацию: 1) начало протогеометрического стиля в Афинах (1025 — ок. 980 г.); 2) период зрелого протогеометрического стиля (приблизительно 980—960 гг.); 3) поздний протогеометрический стиль (приблизительно 960 — после 900 гг.). Этот стиль зарождается в Афинах, и лишь позже (особенно в последний период своего развития) под влиянием Афин протогеометрический стиль развивается в ряде городов островной и материковой Греции; афинские образцы становятся при этом той основой, на которой развиваются местные локальные протогеометрические стили.

В этот период некрополь на берегах Эридана почти удваивается в размере; расширяются и углубляются шахтовые погребения, хотя кремация продолжает оставаться основной формой погребений. Но теперь амфора с кремированными остатками уже не зарывается целиком, а выступает до половины со дна погребения, и около нее кладут сосуды — амфоры, кружки, кубки и пиксиды, а также кости животных и остатки погребальной трапезы, которые не сжигаются. Пепел погребального костра по-прежнему ссыпан в угол погребения, но часто отделен от амфоры с прахом покойного рядом сырцовых кирпичей.

В остатках погребального костра IX—VIII вв. встречаются железные крепления погребальных носилок, обломки обожженных кирпичей, служивших, по-видимому, подставкой для погребального ложа на костре. Наличие железных креплений носилок свидетельствует, что в этот период применение железа значительно расширяется, тогда как ранее оно употреблялось лишь для оружия и украшений.

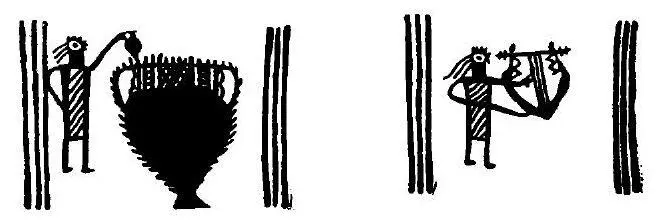

Сцены погребального ритуала на кипрской амфоре X в.

Надгробные плиты, напоминающие по форме каменные столбы, стоят еще вертикально, почти целиком врытые в погребения; врыта в землю и амфора для возлияний мертвому. Обычно при ней находится и кратер, из которого совершают возлияния. Иллюстрацией к погребальному ритуалу этой поры служит интересное изображение на амфоре, найденной на Кипре (вблизи Куриума — вторая половина X в.). На обеих ее сторонах — сцены погребального культа. Оба (30/31) изображения, сохраняя традиции микенской вазовой живописи, вписаны в. метопу, окаймленную триглифами. На одной стороне амфоры изображен обряд возлияния покойному. Мужчина стоит у огромного сосуда, совершая возлияние из маленького кувшина. На второй стороне — человек, играющий на лире. Игра на музыкальном инструменте, вероятно, указывает на аккомпанимент при ритуальном танце. Поверхность амфоры покрыта выпуклыми штрихами, изображающими, по всей видимости, гирлянды.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Варвара Еналь - Древние города [litres]](/books/1089836/varvara-enal-drevnie-goroda-litres.webp)