Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство

- Название:Древнерусское предхристианство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:2020

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-00165-070-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство краткое содержание

Это уникальное исследование охватывает области языкознания, филологии, археологии, этнографии, палеоастрономии, истории религии и художественной культуры; не являясь полемическим, оно противостоит современным «неоязыческим мифам» и застарелой недооценке древнерусской дохристианской культуры.

Книга совмещает достоинства кропотливого научного труда и художественной эссеистики, хорошо иллюстрирована и предназначена для широких кругов читателей: филологов, историков, искусствоведов, священнослужителей, преподавателей, студентов – всех, кто стремится глубже узнать духовные истоки русской цивилизации.

Древнерусское предхристианство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Римляне праздновали Новый год 1 марта, пока в 46 году н. э. Юлий Цезарь не перенёс его на 1 января, утвердив иной, юлианский календарь. Византийский император Константин, провозгласив в IV веке христианство государственной религией, под влиянием ветхозаветной традиции избрал днём нового года 1 сентября. На Руси «благовещенский» Новый год, отмечаемый 25 марта, был приурочен к византийскому новолетию лишь в 1492 году. Это новшество, оторванное от природной жизни, не было принято крестьянами, которые в течение последующих столетий продолжали считать началом «нового года» либо весеннюю Масленицу, либо церковное Благовещение, [199] Даже в XIX веке крестьяне по старинке начинали «новый год» с Благовещения. Калинский И.П. Цит. соч. С. 105.

либо Коляду, отмечавшуюся в день зимнего солнцеворота. Черты народной новогодней обрядности были размыты по нескольким весенним и осенним дням. В 1699 году Петр I постановил праздновать светский Новый год 1 января, при этом церковное сентябрьское новолетие было сохранено.

Святилища

Памятники археологии свидетельствуют о ярком символизме религиозного мышления прарусов. Найденные в святилищах середины I тысячелетия до н. э. из Днестро-Днепровского междуречья земляные рельефные изображения лебедей были засыпаны толстым слоем пепла от погребальных костров. Они вызывали в сознании образ взлёта в клубах дыма этих проводников душ умерших к ирию. Иная, не менее насыщенная смыслом символика сопровождала обряды в древнерусских круговых святилищах следующего тысячелетия. Все они были устроены, как и у иранцев, под открытым небом. Храмом являлось всё окружающее мироздание. Первоначальное значение слова храм, хорóм «круговое сооружение» объясняется родством с кельтским crom «круг», греческим χορóϛ «хор, хоровод, круг», болгарским хóро «круговой танец».

Геоглифы. Пожарная балка. Полтавская область. Скифская культура. VI–V вв. до н. э.

Изображения лебедей на зольнике святилища. Археологическая реконструкция.

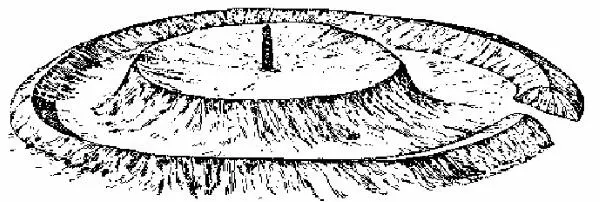

Красногорское святилище. Смоленская обл. VIII–X вв.

Реконструкция В.В. Седова. Представляет собою простейший круговой лабиринт. Вход обращён на восход солнца.

Спиралевидные булавки. Бронза. Зарубинецкая культура. III в. до н. э. – I в. н. э. Образ возрастающего и убывающего солнца.

Среди почти лишенных камня лесов и заболоченных равнин прарусы выбирали для святилищ места с наибольшей обзорностью: холмы, пригорки, высокие берега рек. Наиболее древние из них относятся к IV–VII векам, а самые поздние создавались в XI столетии, уже после принятия Русью христианства. В земляных святилищах смоленских кривичей VIII–X веков движение к обрядовому костру по несложному круговому лабиринту знаменовало восхождение к небу. Вход и выход совершались посоло́нь: спираль движения сначала сворачивалась, а затем раскрывалась в пространство, что означало угасание и новое разгорание солнечного света после его «воскрешения» в пламени жертвенника. Посолонь совершалось и обережное окуривание жрецом молящихся. [200] Следы обережно-очистительного окуривания, восходящего к древнеевропейским мистериям, сохранились в православном богослужении при обхождении священником с кадилом храма посолонь и каждении перед иконами и верующими, отходящими от стен в середину церкви.

Обрядовое шествие по «тропе света» вслед за солнцем глубоко воздействовало на сознание светопоклонников, его образ воспроизводили в многочисленных спиралевидных украшениях той эпохи.

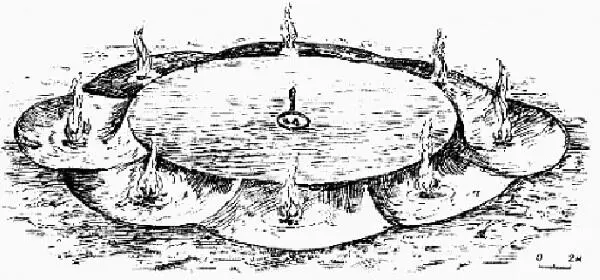

Все святилища состояли из 2, 4, 8 правильных частей и являлись солнечными календарями. Их диаметр колебался от 20 до 100 метров, единственный вход и костёр находились с восточной стороны. [201]Более крупные святилища имели ясно выраженную обращенность на четыре стороны света. Наиболее известное из них, Киевское IX–X веков, было вымощено камнем и обладало четырьмя выступами, расположенными крестообразно. В святилище Ходосовичи X–XI веков около Могилева по внешнему от центральной площадки кругу были выкопаны четыре серповидных углубления для костров, что свидетельствовало о соединении солнечной и лунной обрядности. Равнинные святилища ограждались мелкими рвами и одним-двумя невысокими валами из земли или камней, [202] Описания и реконструкции древнерусских святилищ приведены в обобщающих публикациях В.В.Седова, напр.: Седов В.В. Цит. соч. С. 261 и сл.

которые намечали священную ограду – забор. Он не превышал рост человека, оставлял обозримым горизонт и был призван магически оборонять святилище от сил зла.

Немецкий хронист XII столетия Гельмгольд свидетельствовал: «Славяне питают к своим святыням такое уважение, что место, где расположен храм, не позволяют осквернять кровью даже во время войны». [203]Говоря о западных славянах, он отмечал: «Многих богов они вырезают с двумя, тремя и больше головами». [204]Четырёхликим «богом богов» являлся смотрящий во все стороны Свентовит «Световидный», имя которого являлось лишь прозвищем Сварога-Перуна. [205]Ему был посвящен сооруженный в Х веке главный храм на балтийском острове Руяне (нынешнем Рюгене). В отличие от западных славян, испытавших сильное германо-скандинавское влияние, русы отвергали изображение божества и возведение для него каких-либо чертогов. [206]

При раскопках в древнерусских святилищах неоднократно находили основания деревянных срединных столбов, означавших «мировую ось», вокруг которой вращались солнце и небосвод. Возможно, такой столб играл роль гномона – указателя длины солнечной тени в течение дня (и года) и мог называться знак , подобно греческому γνώμων «знаток, знающий». Следуя древнеевропейскому обычаю, на святилищном столбе могли сохранять сверху несколько обрезанных сучьев, уподобляя его древу жизни. Судя по археологическим раскопкам, в проторусскую эпоху на нём иногда водружали медвежий череп в честь небесного сородича- сварожича, при этом изготовление каких-либо образов незримого божества являлось для русов попросту немыслимым. [207]

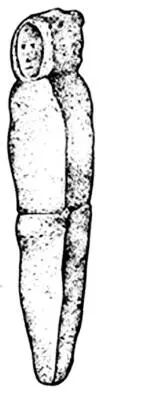

Двухликий идол. Село Яровка. Верхнее Поднепровье. VII–IX вв.

Перынское святилище. Новгород. X в.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: