Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство

- Название:Древнерусское предхристианство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:2020

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-00165-070-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство краткое содержание

Это уникальное исследование охватывает области языкознания, филологии, археологии, этнографии, палеоастрономии, истории религии и художественной культуры; не являясь полемическим, оно противостоит современным «неоязыческим мифам» и застарелой недооценке древнерусской дохристианской культуры.

Книга совмещает достоинства кропотливого научного труда и художественной эссеистики, хорошо иллюстрирована и предназначена для широких кругов читателей: филологов, историков, искусствоведов, священнослужителей, преподавателей, студентов – всех, кто стремится глубже узнать духовные истоки русской цивилизации.

Древнерусское предхристианство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

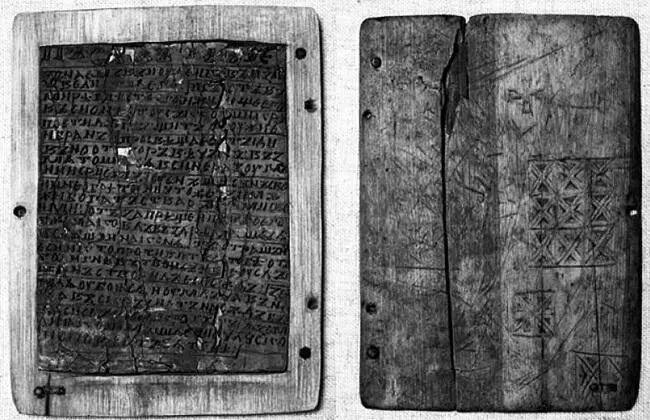

Новгородский псалтырь. Четыре восковые таблички (церы). Новгород. Около 999 года

На внешней стороне обложки-ковчега решётка из девяти косых крестов и несколько отдельных крестов.

Важнейшее значение имел богатый и яркий церковнославянский (старославянский) язык, почти не имевший греческих заимствований. Из греческого (отчасти из латинского и немецкого) в церковный обиход были введены лишь слова, касающиеся внутрихрамового устройства, богослужения, церковной иерархии и некоторых догматов: алтарь, апсида, солея, клирос, икона; литургия, евхаристия, стихира, хор, канон; апостол, патриарх, митрополит, епархия, (архи)епископ, (прото)поп, (прото)дьякон, пономарь, орарь, монастырь, монах, игумен, скит, инок; церковь, крест, (арх)ангел, ад, геенна…

В русское православие вошли десятки славянских ключевых слов и понятий, уже осмысленных в предхристианстве: Бог, Господь, Спаситель), пророк, предтеча, творение, (вос)кресение, купель, искупление, мытарства, суд, преисподняя, чистилище, рай, храм, престол, свеча, жертва, чаша, плащаница, сень, дарохранительница, пелена, придел, притвор, образ, хоругвь, священник, настоятель, духовник, чтец, возглас, молитва, молебен, треба, пение, глас, кадило, риза, облачение, колокол, служба (заутреня, утреня, обедня, полуденница, вечерня, повечерие, полунощница, часы), оглашение, крещение, исповедь, причастие, венчание, соборование, отпевание, грешник, покаяние, говение, пост, угодник, мощи, праздник, Рождество, Сретение, Благовещение, Вознесение, Троица, Пятидесятница, Преображение, Успение, Воздвижение, Покров, Введение, неделя, а также все слова с корнем свет-/свят- и многие иные.

Названиям важнейших церковных книг соответствовали Священное Писание, Ветхий и Новый Завет, Благовестие, Откровение, молитвенник, осмогласие, требник. В языке Древней Руси существовали слова, необходимые для усвоения основ византийской образованности: учитель, учение, чтение, письмо, писарь, писало, перо, чернила, строка, страница, свиток, чертеж, зодчество, творчество, краска, кисть, искусство, ваяние, ремесло (ремьство) и др.

Византийцы, опытные миссионеры, признали многие обрядовые особенности русского православия, и до гонений патриарха Никона они оставались весьма ощутимыми. Крестные ходы и каждения внутри храма совершались посолонь, в отличие от греческого движения против солнца. В церковный обиход частично вошла древняя праздничная обрядность (неугасимая лампада на престоле, приношение в храм и возжигание верующими свечей). Крестильная купель, с которой начиналась новая жизнь бывшего язычника, напоминала о водном искуплении – омовении купальском, наперстный крест походил на священный крес. В искусстве и архитектуре была сохранена дохристианская символика.

Через два-три столетия после крещения Руси в образованных придворных кругах религию предков воспринимали как поэтическую старину. Этим отношением были проникнуты «Слово о полку Игореве» и «Моление Даниила Заточника». В «Слове» русичи назывались потомками Велеса и Даждьбога, в нём мирно соседствовали упоминания великого Хорса, вестниц скорби Карны и Жели, церквей Святой Софии и Богородицы. На судьбы людей влиял не только высший промысел, но и стихии мира. Роковым знаком для князя Игоря считалось солнечное затмение: «Солнце ему тъмою путь заступаше, нощь стонущи ему грозою…». Поражало грозным величием описание утра перед битвой с половцами: «…велми рано кровавые зори свет поведают, черные тучи с моря идут, хотят прикрыти четыре солнца, а в них трепещут синие молнии. Быти грому великому! Идти дождю стрелами.». Плачущая по мужу Ярославна, следуя древней традиции, называла небесное светило «владыкой» и умоляла: «Светлое и тресветлое солнце! Всем тепло и красно еси…».

Древние образы и знаки

«Мирообъемлющие» образы, которые предлагала византийская культура – Книга, Храм, Икона – вызывали благоговение, наводили на глубокие размышления. Русы стремились соединить с православием духовные богатства праотеческой веры: священное слово и старинные знаки. Каждый из них говорил о «знании» божественных откровений. Их изображали в храмовых орнаментах, на церковной утвари, облачениях и украшениях, соединяли в священное узорочье: простой крес или пронзённый молнией перунов крест (громовик), косая решетка, шести– и восьмилучевая звезда ( спас ), трёхлепестковый крестовидный крин и перунов цвет в пламевидной ограде. Эти знаки считались настолько важными, что в XI–XII веках помещались даже на византийские по типу кресты-энколпионы. Древние «солнечные кресты» существовали во всевозможных разновидностях: двойной, с загнутыми посолонь , ломаными под углом, раздвоенными, закругленными и петлевидными концами, вписанные в круг, сплетённые с другими крестами в узлы, ленты и решетки.

Крест-энколпион. Золото, перегородчатая эмаль. Южная Русь. ХИ в.

Над головой святого помещён обережный «крес», в подножии – трёхлепестковый «цветущий крин».

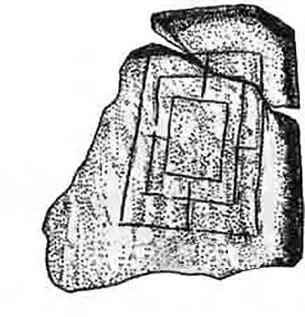

Расколотый кусок плинфы. Южная Русь. Раннее Средневековье

Изображение девятичастного «вавилона».

Особое значение придавали «девяточисленным» знакам, восходившим к дохристианским поминальным девятинам европейцев: восьмилепестковой розетке с круглой сердцевиной и двойному кресту (в круге, ромбе или без них) – так называемому «узлу счастья». Некогда он считался символом непорочной чистоты и вышивался на свадебных полотенцах, в Средние века иконописцы помещали его на «убрусах» в нижней части храмовых росписей и в «доличном письме» икон.

К обрядам поминовения относились знаки, в XVII веке получившие название вавилоны . Они не могут быть отнесены ни к «клеймам строителей-зодчих», ни к средневековым строительным чертежам, поскольку слишком однотипны и просты [563]. Вавилоны находят, по преимуществу, в южнорусских землях – на глиняных сосудах, кирпичах и могильных камнях (рядом с именем погребён-вписанных друг в друга прямоугольника (иногда квадрата), соединённых в виде креста линиями, доходящими до пустой сердцевины. Эти знаки, предположительно, указывали на трёхсоставную природу человека: «пустота» знаменовала вознесение души, отделившейся от тела и от «плотского» ума. Возможно, вавилон, соотносимый с архаическим «знаком земли» и с гробом, некогда называли колодой – так впоследствии именовали «сорокоуст, поминальные свечи для сорока обеден, сложенные пирамидкою». [564]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: