Джон Бушнелл - Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках

- Название:Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое Литературное Обозрение

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1383-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Бушнелл - Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках краткое содержание

Джон Бушнелл — профессор Северо-западного университета в США (Northwestern University).

Эпидемия безбрачия среди русских крестьянок. Спасовки в XVIII–XIX веках - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Есть соблазн связать реабилитацию замужества в Спасовых дворах с постигшей их демографической и (так как демографией объясняется почти все остальное) экономической катастрофой. Выдача дочерей замуж, что в ближайшем будущем могло только предотвратить дальнейшее накопление незамужних женщин, не положила конец кризису, но была, несомненно, прагматичным шагом. Однако то, как спасовки во всех трех удельных деревнях одновременно вернулись к замужеству, указывает на решение, принятое на уровне религиозной общины и, видимо, не только в приходе с. Купля. Это решение отменило установленный в свое время религиозный принцип, что женщины не должны вступать в брак. Как мы увидим в следующей главе, раскол, вспыхнувший в 1840-х гг., тлел, вероятно, уже в 1830-х. Брак был одним из многих положений доктрины, по которым мнения спасовцев разделились: отколовшиеся спасовцы считали, что брак — нечто очень хорошее, а не то, чего надо избегать или всего лишь терпеть. Это доктринальное новшество просматривается в демографических записях из прихода с. Купля при условии, что мы знаем, на что смотреть.

Хотя я под микроскопом рассматривал демографию брака именно в приходе с. Купля, речь идет о гораздо более масштабном явлении, чем местная история, затронувшая всего несколько деревень. Спасовки и поморки сопротивлялись замужеству до такой степени, что некоторое время были близки к поголовному отказу от брака, но и многие другие крестьянки Гороховецкого уезда также избегали замужества. В конце XVIII в. в других дворцовых деревнях женщин, сопротивлявшихся замужеству, было примерно столько же, сколько в Алёшково. Масштабы отказа от брака могли бы показаться неслыханными, если бы не примеры Случково и Алёшково. В других дворцовых деревнях наблюдалось лишь минимальное сопротивление замужеству. В 1795 г. в выборке из семи дворцовых деревень в радиусе 10 километров от прихода с. Купля 16,7 % взрослых женщин остались старыми девами, что предполагает, что около четверти всех женщин, родившихся в этих деревнях, никогда не были замужем (см. таблицу 4.5). В «экономических» деревнях уровень женского неприятия брака достигал среднего уровня дворцовых деревень, а в некоторых помещичьих деревнях 20 % женщин (или, возможно, 30 % родившихся в этих деревнях) никогда не были замужем.

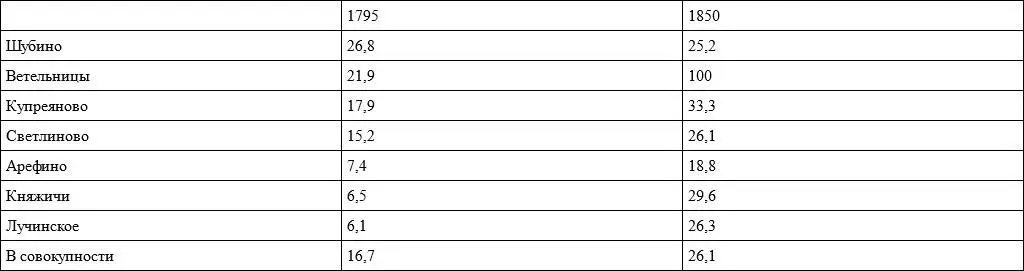

Если демографические данные XVIII в. создают впечатление, что дворцовые деревни за пределами с. Купля следовали за Случково и Алёшково, то в XIX в. их пути расходятся. К 1850 г. женщины в переименованных в удельные деревнях прихода с. Купля начали опять выходить замуж, но в других удельных деревнях в округе, как свидетельствует таблица 4.5, такого не происходило. Хотя я беру для сравнения тот же круг деревень, что и в главе 3 (таблица 3.6), две из них — Купреяново, где в 1850 г. было всего 12 женщин 25 лет и старше, и Ветельницы, где все население в 1850 г. состояло из трех пожилых никогда не бывших замужем женщин, — пришли в запустение. Состав пяти других деревень, однако, вполне сравним с их составом в 1795 г., и их общее население в 1850 г. было весьма значительным.

Таблица 4.5. Неприятие брака среди женщин удельных деревень, 1795 и 1850 (в процентах)

Источник: ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 602. Л. 48 об. — 51, 73 об. — 82, 100 об. — 113, 159 об. — 162, 168 об. — 174, 258 об. — 259, 261 об. — 276.

Примечательно, что неприятие брака резко подскочило в деревнях Арефино, Княжичи и Лучинское, которые в 1795 г. находились внизу спектра отказа от замужества, и что, за исключением Ветельниц и Купреяново, остальные деревни были близки к среднему по группе 26,1 %. Более того, это среднее не является запаздывающим индикатором, повышенным за счет большого количества незамужних женщин из старших когорт, как в случае деревень прихода с. Купля в 1850 г.: в младших когортах (женщины 25–34 лет, которые достигли брачного возраста в 1840-х) из 97 женщин 24, то есть 24,7 %, были не замужем. Они избегали замужества в том же процентном соотношении, что и их предшественницы. Более того, судя по статистическим показателям оставшихся в живых из старших когорт, этот процент приблизительно соответствует проценту женщин 25 лет и старше из этих деревень, отказывавшихся выходить замуж по меньшей мере со второй декады XIX в.

Есть ряд возможных причин подобных расхождений в брачном поведении большинства удельных крестьянок в самом приходе с. Купля и в деревнях в радиусе 10 километров от него. Прежде всего, ни в одной из этих деревень масштаб воздержания от брака не приближался к почти 44 % (и не был повальным, как в староверческих дворах), характерным в период около 1830–1834 гг. для деревень Случково и Алёшково, ни даже к 37 % в те же годы в д. Пешково. Демографические и, следовательно, экономические трудности, с которыми столкнулись многие удельные домохозяйства в приходе с. Купля, скорее всего, не так остро ощущались в деревнях за пределами данного прихода. Как вариант, если староверы в этих деревнях принадлежали к Спасову согласию, они могли быть из той его ветви, которая и после 1830 г. продолжала сопротивляться выходу замуж. Наконец, староверы вне пределов прихода с. Купля могли быть в большинстве своем членами поморского, а не Спасова согласия, и, подобно поморкам в приходе с. Купля, их женщины могли упорствовать в желании не выходить замуж и после 1830 г. — в то время как Спасовы женщины дружно устремились к алтарю. Это представляется особенно подходящим объяснением всплеску сопротивления замужеству на заре XIX в. среди женщин деревень Арефино, Княжичи и Лучинское: так же как поморки прихода с. Купля, они начали избегать замужества только где-то с 1800 г. С другой стороны, в ревизских сказках этих деревень от 1850 г. нет таких дворов, в которых жены были бы выпущены из ревизских сказок по причине заключения брака путем беспоповского венчания, как это происходило в поморских дворах Алёшково. Вероятнее всего, в разных деревнях действовали разные сочетания этих факторов. У нас в наличии нет источников, которые могли бы объяснить, почему в то время как большинство староверок в приходе с. Купля вновь пошли под венец, их сестры из соседних деревень упорствовали в воздержании.

Выходя за рамки данного сопоставительного анализа, я могу предложить лишь гораздо более грубый показатель женского сопротивления браку в первой половине XIX в. — соотношение женского и мужского населения. Ни в одной деревне ни в один отдельно взятый момент в период с 1763 по 1850 г. не наблюдалось стабильной связи между процентом никогда не бывших замужем женщин 25 лет и старше и количественным соотношением полов в населении деревни. Отказ женщин от замужества был только одной из многих причин, по которым женщин могло быть больше, чем мужчин. Там, где население малочисленно, всегда будут резкие колебания в соотношении полов; воинская повинность по-разному отражалась на мужском населении маленьких деревушек; в некоторых деревнях было больше вдов, чем в других, в результате определенного рода деятельности мужчин; дворцовое, а затем удельное управление время от времени переписывало дворы из одной деревни в другую. Между тем произвольный срез из семи деревень в таблицах 3.7 и 4.5, с добавлением деревень Случково, Алёшково и Пешково (эти деревни прихода с. Купля были изначально выбраны мной наугад), показывает приблизительно схожее соотношение (с разницей от плюс 4 до минус 6) между численным преобладанием женщин над мужчинами и процентом незамужних женщин. В 1763 г. в 10 деревнях женщин было на 15,3 % больше, чем мужчин, и 11,6 % взрослых женщин никогда не были замужем; в 1782 г. аналогичные показатели были 18,5 и 20 %; в 1795 г. — 23,9 и 20,1 %; в 1850 г. — 23,7 и 29,5 %.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Клиффорд Фауст - Великий торговый путь от Петербурга до Пекина [История российско-китайских отношений в XVIII–XIX веках]](/books/1084796/klifford-faust-velikij-torgovyj-put-ot-peterburga-do-pekina-istoriya-rossijsko-kitajskih-otnoshenij-v-xviii-xix-vekah.webp)

![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/1144744/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal.webp)