Раиса Кирсанова - Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

- Название:Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книга

- Год:1989

- Город:М.

- ISBN:5-212-00130-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Раиса Кирсанова - Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в. краткое содержание

Искусствовед Р. Кирсанова много лет занимается изучением этой проблемы. Читателю впервые предлагается своеобразный путеводитель по произведениям классики, где описания костюма раскрыты как важное средство социальной и психологической характеристики героев.

Книга иллюстрирована. Для широкого круга читателей.

Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Терно стоило довольно дорого и служило признаком достатка. М. Е. Салтыков-Щедрин, описывая одну из свах, появившуюся на страницах «Пошехонской старины», сообщает: «Севастьяновна уходит; следом за ней является Мутовкина. Она гораздо представительнее своей предшественницы; одета в платье из настоящего терно, на голове тюлевый чепчик с желтыми шелковыми лентами…» (Пошехонская старина, 1887. Гл. XV).

ТИБЕ´Т

«Вот очутилась она на улице, полной экипажей; <���…> вместо мериноса тибет и терно …»

Вельтман А. Ф. Сердце и думка, 1838. Ч. II. Гл. II.

Тибет — разновидность ткани саржевого переплетения из шерсти горных коз. Так же, как терно, пользовалась большой популярностью в первой половине XIX в. Журналы 30-х гг. сообщали читателям: «Thibet satiné, iris, матерья, отличающаяся отменной нежностью, употребляется для плащей. Атласные двуличные полосы на шерстяной ткани тибета вытканы таким образом, что можно носить сию материю на лицо и на изнанку» (Дамский журнал. 1832. № 2. С. 32).

Первыми производителями двухсторонних тканей для шалей, подражающих знаменитым кашмирским (которые таким свойством не обладали), были русские купцы. Более всего получили известность Елисеевская и Колокольцовская мануфактуры. Это произошло уже в самом начале XIX в. Поэтому к 1832 г. тибет не мог быть новинкой в России. Однако, как это часто бывало, предпочтение отдавалось иностранным товарам, а отечественные изобретения не замечали. Эта особенность русского общества настолько бросалась в глаза, что Марта Вильмот написала своему отцу в декабре 1806 г.: «Несколько сот лавочников распродают остатки газа и других материалов по непомерно высоким ценам, объясняя это тем, что они только что прибыли из Парижа, хотя известно, что половина этих товаров поступает из русских лавок с другого конца города» (Письма сестер М. и К. Вильмот из России. М., 1987. С. 339).

Различия в обработке сырья и готовой ткани между мериносом, терно и тибетом незначительны; этим противопоставлением писатель выражает свое отношение к описываемым нравам.

К концу XIX в. тибет, вернее ткань, сохранившую такое название, изготавливали из шерсти более низкого качества («неблагородные шерсти»). Ткачество XIX в. совершенствовалось столь быстрыми темпами, что появилось много новых дорогих тканей, а обработка прежних сортов пряжи в значительной степени удешевлялась благодаря техническим усовершенствованиям, распространению химических красителей и т. д. Поэтому при анализе текста надо исходить из времени создания литературного произведения. Являясь признаком богатства в первой половине XIX в., такая же ткань означала бедность во второй половине века (см. меринос, терно, шаль, бареж ).

ТИК

«— Григорий Никифорович и Авдотья Макаровна приказали просить вашу милость наверх, — сопровождая свои слова низким поклоном, сказала девушка в тиковом платье, с волосами, расчесанными на две косы».

Панаева А. Я. Степная девушка, 1855.

Тик — грубая, плотная льняная или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, чаще всего с полосами красного и синего цвета. Использовалась для наперников, чехлов и самой дешевой обивки на мягкую мебель, а также, как сообщалось в торговых справочниках, «простым народом на одежду» (Вавилов М. С. Справочный коммерческий словарь, Спб., 1856. С. 316).

Героиня повести А. Я. Панаевой очень бедна, и служанка в доме одета в самую дешевую ткань.

ТОК

«— Не видели ли вы дамы в голубом платье и токе с перьями? — спросил он какого-то старика в вицмундире».

Некрасов Н. A. Макар Осипович Случайный, 1840. Гл. 1.

Ток — в XIX в. маленькая женская шапочка без полей. В истории костюма такая шляпа известна не позднее, чем со второй половины XVI в., но её силуэт, манера ношения, оформление неоднократно менялись на протяжении столетий. Е. Янькова так высказывалась о форме женских шляпок первой половины XIX в.: «А на головах носили токи и береты, точно лукошки какие с целым ворохом перьев и цветов, перепутанных блондами» (Благово Д. Д. Рассказы бабушки. Спб., 1885. С. 387).

Токи то увеличивались, то уменьшались. Их шили из бархата, шелка, атласа, украшали живыми и искусственными цветами и перьями. Тогда об украшении шляп говорили — гарнировать. С середины XIX в. токи были небольшого пазмера. Если в XVIII столетии пудреные парики определяли форму шляп-чепцов, то в начале XIX в. формы шляп невероятно усложнялись. Как реакция на головные уборы первой половины столетия, токи второй половины XIX в. были более сдержанными, скромными. Предпочитали темный фетр и черный бархат. У И. С. Тургенева встречаем: «Рядом с нею сидела сморщенная и желтая женщина лет сорока пяти, декольте, в черном токе с беззубою улыбкой на напряженном и пустом лице» (Дворянское гнездо, 1859. Гл. 12).

-

ТРЕН (ШЛЕЙФ)

Термины «шлейф» и «трен» использовались в модном лексиконе равнозначно — ни одному не отдавалось предпочтение. Так, в 1876 г. при описании зимнего костюма было сказано: «Юбка из бледного, водянисто-зеленого крепа на шелковом чехле того же цвета, гарнирована на шлейфе густым широким воланом». А в описании модного летнего туалета в том же журнале сообщалось: «Юбка с треном, сзади без всякой отделки, кроме трех больших бантов из черной бархатной ленты, положенных вдоль очень глубокой средней складки» (Прилож. к журн. «Нива» «Парижские моды». Спб., 1876. № 27, модель 2, № 45, модель 9).

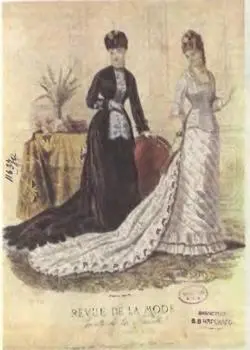

Трен.

Рисунок из журнала «Revue de la mode» за 1870 г.

В мемуарной литературе встречаются описания тренов, предназначенных для особо торжественных случаев. Фрейлина императрицы А. Ф. Тютчева записала в своем дневнике от 25 октября 1853 г.: «Сегодня состоялось крещение великой княжны Марии Александровны. Все было обставлено с величайшей помпой и торжественностью. На императрице был трен, обсыпанный бриллиантами и драгоценными камнями» (Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. Воспоминания, дневник. М., 1929. Ч. 1. С. 126).

В конце XIX — начале XX столетий предпочтение отдавалось термину «трен», часто встречающемуся в художественной литературе и поэтических произведениях того времени. Хорошо известны строки из стихотворения А. Белого «Маскарад» (1908):

А в дверях шуршит уж трэном

Гри-де-перлевым жена.

Так же, как и шлейф, трен мог быть съемным и приспосабливался к различным нарядам.

ТРИП

«Возвращаясь к месту, он поймал незаметно еще одну моль. — Хорош будет мой трип к лету! — подумал он хмурясь… — К будущей зиме надо перебить мебель бархатом, как у Сигонина».

Толстой Л. Н. Анна Каренина, 1875–1877. Ч. IV. Гл. V.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: