Раиса Кирсанова - Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

- Название:Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Книга

- Год:1989

- Город:М.

- ISBN:5-212-00130-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Раиса Кирсанова - Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в. краткое содержание

Искусствовед Р. Кирсанова много лет занимается изучением этой проблемы. Читателю впервые предлагается своеобразный путеводитель по произведениям классики, где описания костюма раскрыты как важное средство социальной и психологической характеристики героев.

Книга иллюстрирована. Для широкого круга читателей.

Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Трип, или утрехтский бархат, — разновидность ткани в бархатной технике, т. е. с ворсом на лицевой стороне (см. бархат ), но из шерстяной пряжи.

В сортах мебельного трипа для обивки экипажей, кресел и т. д. ворс был неразрезным, петельчатым, — так называемый брюссельский ковер.

Разрезной трип, или турнейский ковер, применялся для изготовления одежды, головных уборов, обуви. Например, «триповый картуз Костанжогло» из второго тома «Мертвых душ» (см. армяк ).

Поскольку трип, плис, манчестер (см. плис, бархат ) своего рода заменители бархата, то у претендующих на социальную значимость купцов, бойких адвокатов (у Л. Н. Толстого описана приемная адвоката) и чиновников предпочтение отдавалось другим, более дорогим сортам тканей.

ТУНИ´КА

«…Госпожа Пришипецкая собрала бумаги свои, накинула платок на голову, схватила со стола кусок пунцового гроденапля, купленного Порфирием на тюнику для обожаемой Анастазии, и бросилась к дверям».

Вельтман А. Ф. Сердце и думка, 1838. Ч. I. Гл. IX.

Туника, тюника — в самом начале XIX в — покрой женского платья по античным образцам, вошедший в моду не без влияния реформ в театральном костюме (см. тальма ). Распространению «античной» моды в России способствовала французская художница Э. Виже Лебрен, работавшая в России с 1785-го по 1801 г.

Туника.

Рисунок из журнала «Costume Parisien» за 1801 г.

Современники отмечали: «Если бы не мундиры и не фраки, то на балы можно было бы тогда глядеть как на древние барельефы и на этрусские вазы. И право, было не дурно: на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто и свежо: <���…> не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно охватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкокрылые Психеи порхают на паркете. Но каково было дородным женщинам? Им не так выгодно было выказывать формы: ну, что ж, и они также из русских Матрен перешли в римские матроны» (Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 1. С. 178).

Туники шили из легких, чаще белых, тканей — муслина, батиста, кисеи (см. батист, муслин, кисея ). Тунику надевали поверх полупрозрачных платьев, под которыми носили только трико белого или телесного цвета. Журналы того времени сообщали, что туники носят «с каймами греческого узора, лотосами или с меховой опушкой». Последние назывались Tunique à la russe — т. е. в русском стиле (цит. по: Верещагин В. А. Памяти прошлого. Спб., 1914. С. 48). Туника в русском стиле вновь появилась в начале XX в. Такие модели разрабатывала русская художница-модельер Н. П. Ламанова (1861–1941).

Рисунок из журнала «Библиотека для чтения» за 1851 г. Т. 110.

Прически и украшения соответствовали «античному стилю» — резные камни вместо бриллиантов, короткие волосы или греческие пучки вместо недавних пудреных волос. Обувью служили туфли без каблука с лентами-ремешками, уподобленные греческим сандалиям, вместо обуви с красными каблучками и бантами.

Хотя повесть А. Ф. Вельтмана опубликована в 1838 г., упоминаемые в тексте костюмы «с талией под мышкой», ткани и ювелирные изделия (см. антик ) относятся к более раннему периоду. Так что «тюника» не только штрих к портрету городского лекаря Порфирия, «который гораздо лучше писал стихи, нежели рецепты», но и указание на конец 10-х, первую половину 20-х гг. XIX в., когда в русской провинции могли сохраняться отголоски «античной моды». Комичность притязаний Порфирия на «античную трагедию» и последующих его поступков — покупка пунцового гроденапля — подчеркнута упоминанием о типе ткани, из которой не могли делать «тюники» в период торжества «античной моды». Хотя высокая талия сохранялась в мужской и женской одежде до 1822–1823 гг., от туникообразного кроя, требовавшего пояса под грудью и легких тканей, отказались ещё раньше.

ТУРНЮ´Р

«Мода вообще капризна и причудлива. Мы не удивимся, если дамы начнут носить лошадиные хвосты на шляпах и буферные фонари вместо брошек. Нас не удивят даже турнюры, в которые „для безопасности“ мужья и любовники будут сажать цепных собак. (А такие турнюры будут. Их на днях предложил в каком-то дамском обществе часовщик Ч.)»

Чехов А. П. Осколки московской жизни, 1884.

Турнюр — специальное приспособление в виде ватной подушечки или конструкции из простеганной и жестко накрахмаленной ткани для формирования особого силуэта женского костюма. Вошел в моду в 1870 г. Так как модное нововведение связано с именем конкретного художника — Чарльза Ф. Ворта (1825–1895), то время появления турнюра не вызывает разночтений у различных авторов. А вот время исчезновения турнюра из женского гардероба обозначается довольно расплывчато — конец 80-х — начало 90-х гг. XIX в. Для России, вероятно, это был 1889 г. Именно тогда появилась в печати заметка следующего содержания: «В настоящее время наши модницы разделились на два лагеря и ведут между собой жестокую борьбу относительно турнюров.

Одни совсем перестали носить турнюр, а другие всё ещё не могут решиться бросить его.

Самые элегантнейшие женщины, следующие в точности за модой, и те, которые любят все оригинальное, а также многие женщины небольшого роста носят совершенно прямые юбки безо всяких турнюров.

Но другие, которые не любят слишком резких переходов, остаются пока ещё верны маленьким турнюрам и некоторым драпировкам» (Вестн. моды. 1889. № 23. С. 216).

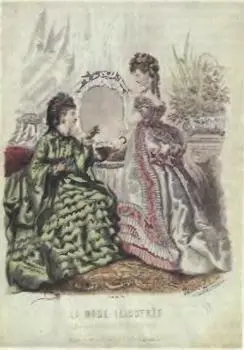

Турнюр.

Рисунок из журнала «La mode illustrée» за 1873 г.

Рисунок из журнала «Новый русский базар» за 1876 г. № 2.

ТУРНЮ´РА

«Вон… кто же это, в белом платье, стоит сюда спиной? Здешних я знаю со всех сторон; это незнакомая турнюра, и очень недурная».

Жадовская Ю. В. Переписка, 1848.

«Турнюра», «торнюра» — слово включено в справочник в связи с часто бытующей ошибкой при комментировании текстов. Так, в издании повести «Переписка», предпринятом в 1986 г., в комментарии сказано: «Турнюра ( франц .) — осанка. Здесь: принадлежность женского платья XIX века — подушечка, которая подкладывалась под юбку для того, чтобы придать фигуре осанку» (Дача на Петергофской дороге. М., 1986. С. 460).

Так как повесть Ю. В. Жадовской была написана в 1848 г., речь не могла идти о турнюре, который появился только в 1870-м (см. турнюр ). Писательница использовала слово «турнюра» в том же самом смысле, в котором его употреблял, например, Н. В. Гоголь в повести «Невский проспект»: «На этом Пирогов очень много основывал свою надежду: во-первых, это уже доставляло ей удовольствие, во-вторых, это могло показать его торнюру, ловкость, в-третьих, в танцах ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую немку и положить начало всему; короче, он выводил из этого совершенный успех» (1835; см. фру-фру ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: