Михаил Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима

- Название:Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент НЛО

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785444814987

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима краткое содержание

Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Противовесом понятию licentia служит понятие πρέπον. Понятие πρέπον – «подобающее, приличествующее, уместное» – наиболее широкое и всеобъемлющее из всех рассмотренных нами понятий, образующих ткань «Поэтики»: все остальные ее понятия – simples, dulce и т. п. – подчиняются ему и выступают как его частные проявления. Если попытаться свести все содержание «Поэтики» к единственному понятию, то этим понятием будет именно πρέπον. Подробный анализ этого сложнейшего понятия не входит в задачу этой статьи: первое приближение к такому анализу уже достигнуто в работах Кролля, Поленца и Штайдле 135 135 Kroll W. Die historische Stellung von Horazens Ars Poetica // Socrates. 1918. Bd. 6. S. 81–98; Pohlenz. Op. cit.; Steidle. Op. cit.

, а более углубленная разработка его потребовала бы привлечения непропорционально огромной массы инородного сравнительного материала. Мы ограничимся указанием на композиционную роль понятия πρέπον в «Поэтике» Горация. Здесь оно передается целой системой близких по значению терминов: decere (стк. 92 singula quaequae locum teneant sortita decenter; стк. 106 trista maestum voltum verba decent; стк. 157 mobilibusque decor maturis dandus et annis; стк. 308 quid deceat quid non); convenientia (стк. 119 sibi convenientia finge; стк. 226 ita commendare dicaces conveniet satyros; стк. 316 reddere personae… convenientia cuique; ср. стк. 127 sibi constet и стк. 152 medio ne discrepet imum); dignum (стк. 90 socco dignis carminibus narrari cena Thyestae; стк. 183 intus digna geri; стк. 191 nisi dignus vindice nodus inciderit; стк. 231 indigne tragoedia); aptum (стк. 80 hunc pedem… alternis aptum sermonibus; стк. 178 semper in adiunctis aevoque morabimur aptis – sc. partibus; стк. 195 chorus… neu quid… intercinat… quod non… haereat apte); оно же скрывается в стк. 89 (versibus exponi tragicis res comica non vult), а родственное ему понятие καιρός – в стк. 19 (sed nunc non erat his locus) и стк. 43 (iam nunc dicat iam nunc debentia dici). Вся эта сеть близких по значению выражений охватывает первую и вторую части «Поэтики»: именно они придают произведению окончательное единство мысли. При этом в первой части тема πρέπον господствует безраздельно; во второй части она продолжается, но рядом с нею появляется контрастная тема – licentia; в третьей части тема πρέπον исчезает, а тема licentia продолжается и вливается в господствующую тему этой части – в тему ars – ingenium.

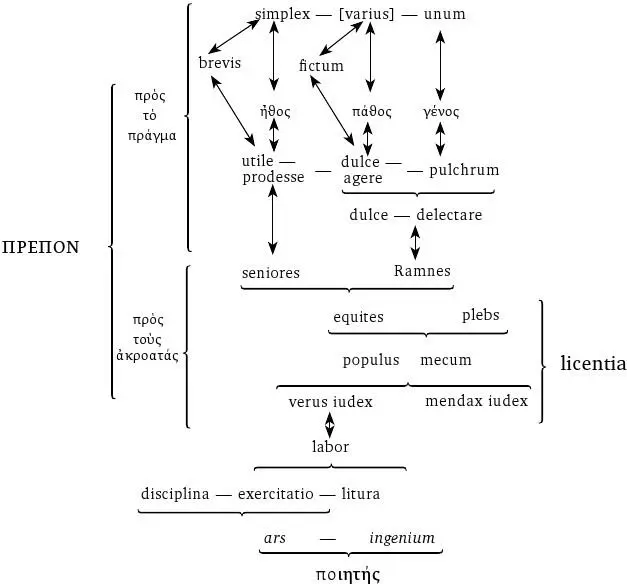

Мы проследили смысловые нити, образующие сложную связь понятий, – нити, сплетение которых создает ткань «Поэтики» Горация. В одних местах эта связь понятий была подчеркнута самим Горацием, в других она раскрывалась лишь в результате долгих сопоставлений сближаемых и противополагаемых терминов, в третьих ее приходилось восстанавливать лишь предположительно, на основании неопределенных намеков, – к счастью, таких случаев было немного. Перед нами сложная, но стройная система категорий науки о поэзии. Условно ее можно изобразить такой схемой:

Упорядоченное расположение понятий в этой схеме несколько иное, чем более сложное их расположение в реальной последовательности изложения «Поэтики». Трудно думать, что Гораций сознательно усложнял и без того довольно сложную систему. Поэтому не следует считать эту схему чем-то вроде сознательно разработанного предварительного плана «Поэтики». Скорее соотношение системы этих ассоциаций и плана произведения было обратным: Гораций пытался расположить материал по более или менее логическому плану, но ассоциации, не связанные с этим планом и коренившиеся в его собственном поэтическом опыте, заставляли его отклоняться от этого плана, усложнять и видоизменять его. Совокупность этих ассоциаций, предшествовавших в сознании поэта работе над «Поэтикой», является первым и важнейшим фактором единства этого сложного произведения.

Таким образом, заранее отказавшись от сбивающих с толку аналогий с другими памятниками античной технографии и ограничив поле своих наблюдений самой «Поэтикой», мы смогли выделить своеобразную, индивидуально горациевскую систему понятий, относящихся к области поэзии. Действительно, эта система похожа не на логически выведенную конструкцию теоретика-ритора, а на эмпирическое обобщение разнообразного опыта практика-поэта. Разумеется, это обобщение проводится прежде всего по привычным схемам школьной теории: едва ли не для каждой обозначенной выше связи понятий можно найти образец в трактатах по риторике. Однако общая картина, слагающаяся из этих связей, глубоко своеобразна и не похожа на традиционную схематику. Такая зависимость в частностях и самостоятельность в целом – самая характерная черта горациевской эклектики.

Выявить систему основных понятий сочинения и заявить, что по существу своему она эклектична, – это, конечно, лишь первый шаг к пониманию «Поэтики» Горация. На очередь встают два новых вопроса: во-первых, из каких элементов и каким образом сформировалась эта эклектическая система и какое место она занимает в истории античных эстетических учений? во-вторых, какие практические соображения побудили Горация выделить из массы подлежащих рассмотрению понятий именно эти, а не иные? Другими словами, мы рассмотрели «Поэтику» в ее внутренней связности; теперь следует рассмотреть ее в ее отношениях к традиции и к современности. Однако эти два вопроса, сами по себе чрезвычайно обширные и сложные, уже не имеют прямой связи с темой настоящей статьи – вопросом о композиции «Поэтики». Они должны стать предметом специальных исследований.

ДВЕ РЕДАКЦИИ «ПОЭТИКИ» ГОРАЦИЯ

Текст дается по изданию: Гаспаров М. Л. Две редакции «Поэтики» Горация // ВДИ. 1965. № 4. С. 57–65.

Задача настоящей заметки – обратить внимание исследователей на одно малоприметное место у Горация, позволяющее, как кажется, по-новому подойти к проблеме датировки его «Поэтики» («Послания к Пизонам») и к проблеме связи «Поэтики» с современной римской литературой. Первая из этих проблем, как показывает опыт филологии, может быть решена лишь гипотетически, и предлагаемое решение есть не более чем одна из возможных гипотез. Зато вторая весьма существенна для понимания «Поэтики», и после долгого невнимания современных ученых вспомнить о ней представляется полезным.

В начале 19‐го послания I книги Гораций, нападая на дурных подражателей, которые легко воспринимают недостатки и не умеют перенять достоинства своих образцов, пишет (стк. 8–11):

«Forum putealque Libonis

Mandabo siccis, adimam cantare severis», —

Hoc simul edixi, non cessavere poetae

Noctirno certare mero, putere diurno.

В этом маленьком отрывке Гораций дважды – один раз открыто, другой раз намеком – ссылается сам на свои стихи, и обе эти ссылки до сих пор, хотя и отмечались, не были удовлетворительно истолкованы.

Во-первых, встает вопрос об источнике цитаты в стк. 8–9. В известных нам сочинениях Горация таких слов нет. Издатели пытались или толковать временное предложение как условное ирреальное (Дюнцер), или принимали эти полтора гекзаметра за шутку, оброненную в устном разговоре (Дилленбургер, Байтер-Мевес, Крюгер, Кисслинг, Вильнев), или ссылались на похвалы вину и Вакху в Od., I, 18, 3; III, 21, 1; Epist., I, 5, 16 (Бентли, Оббарий, Риттер, тот же Дилленбургер), или, наконец, принимали чтение edixit, т. е. заведомое lectio facilior (Ламбин, Мюллер, Шютц). Неудовлетворительность всех подобных попыток очевидна.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: