Владимир Елистратов - Нейминг: искусство называть [учебное пособие]

- Название:Нейминг: искусство называть [учебное пособие]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Омега-Л

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-370-02808-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Елистратов - Нейминг: искусство называть [учебное пособие] краткое содержание

Авторы книги ставят перед собой задачу сформулировать основные принципы российского нейминга, во-первых, учитывая весь богатейший опыт мультикультурного нейминга и, во-вторых, опираясь на специфику русского языка, лингвистику и филологию школы МГУ им. М. В. Ломоносова, а также российскую ментальность, включая особенности мышления многочисленных народов, населяющих Россию.

Пособие предназначено для маркетологов, менеджеров, специалистов в области рекламы, а также будет полезно студентам, обучающимся по данным направлениям подготовки.

Нейминг: искусство называть [учебное пособие] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ради справедливости надо заметить, что история взаимодействия русского и тюркских языков (о семитских, если говорить о прямых, непосредственных контактах, этого сказать нельзя) очень богатая. Русский язык уже лет тысячу, никак не меньше, «притирается» к тюркским языкам (нынешним татарскому, башкирскому, азербайджанскому, турецкому, каракалпакскому, казахскому, узбекскому, туркменскому, киргизскому и др.). В современном русском языке живут тысячи и тысячи тюркизмов, которые адаптированы русским культурно-языковым сознанием и воспринимаются как русские слова: баклажан, изюм, деньги, таракан, башмак, сарай, алмаз, сазан, балык, батрак, сундук, чугун, парча, кирпич, жемчуг, шатер, богатырь, лошадь, собака, бисер, кумир, казак, хозяин, арбуз и т. д.

Заметим, что очень многие тюркизмы входят в современные неймы на правах русских и работают в нейминге на все сто. Неймов со словами «алмаз», «жемчуг», «казак», «лошадь» и др. огромное количество, и все они вполне успешны. Некоторые тюркизмы значительно орусели и изменились («тэньгэ» > «деньги»), некоторые живут и работают в своем первозданном виде. До сих пор русский язык дает различные, «конкурирующие» исполнения тюркских заимствований. Например, все знают, что московское «шаурма» в Петербурге звучит как «шаверма».

Европейские же (романские, германские) заимствования в большинстве своем, даже если они уже давно стали русскими, воспринимаются русскоговорящими именно как заимствования и часто являются чем-то вроде знаков, причем уже стертых, чего-то «шикарного», «неместного», качественного, высокого и т. д. Подобные неймы можно сравнить со стертыми метафорами, т. е. такими метафорами, которые нами уже не замечаются и воспринимаются как безобразные слова и словосочетания («носик чайника», «ручка двери», «неизгладимые впечатления», «часы идут»).

И тем не менее русский нейминг по привычке, по аналогии, «на автомате», по инерции продолжает наполняться такими неймами, как «прима», «дельта», «люкс», «гранд», «вояж», «модерн», «шарм», «сонет» и др.

Такой европоцентристский нейминг пока доминирует в России, тогда как на фоне пресловутого глобализма в мире стремительно набирает силу этнонейминг, очень богатый, практически неисчерпаемый. Американцы активно эксплуатируют испанский и индейские языки, англичане — всю богатейшую палитру языков своих бывших колоний и т. д. В мире все увереннее заявляют о себе этнические культуры (достаточно посмотреть динамику внедрения «не западных» народов в разные премиальные поля: в литературе, кино, музыке). Наше время — время так называемых этноренессансов. Поднимает голову культура североамериканских, центральноамериканских (мезоамериканских) и южноамериканских индейцев, начинают продвигать свои бренды «восточные драконы», происходит резкая национальная регионализация (Прованс, Каталония, Баскония) и т. д.

В России необходимо в первую очередь развивать систему российского регионального нейминга. Мы знаем, например, японские («Суши», «Такеши», кстати, обычное мужское имя типа нашего Феди) или испаноязычные («Мохито», есть уже даже «Клинское Мохито», ср.: «Леди Макбет Мценского уезда») бренды и совершенно не знаем воронежские, тувинские, чукотские, калининградские или башкирские. В общем-то, это очень стыдно. Единство страны достигается различными способами (политическими, инфраструктурными и др.), но немаловажную, а может быть, в долгосрочной перспективе и ведущую роль играет именно система именований, национальная ономастика, в том числе и нейминг. Еще в XIX в. многие наши классики от Пушкина до Чехова говорили разными словами об одном и том же: русские (россияне) интересуются внешним миром больше, чем своим, они знают «заграницу» лучше, чем Россию. В XXI в. пока картина та же.

Отрадно, что русским неймингом все плотнее охватывается постсоветское пространство. Расширяется и нейминг «на материале» дальнего зарубежья. Но до настоящего, «приличного» разнообразия, до той самой «цветущей сложности», о которой говорил русский философ Константин Леонтьев, пока еще далеко.

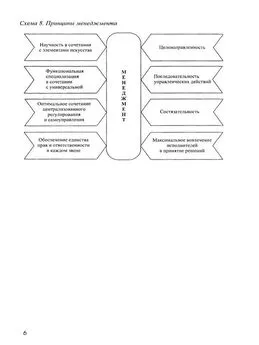

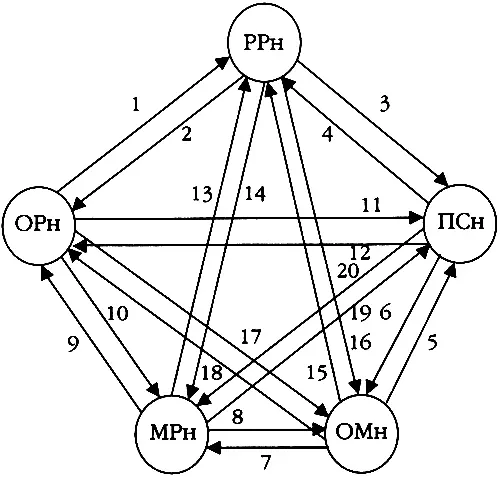

6.2. Интегральная схема

Если попытаться представить общую структуру русского нейминга в многокультурном и многоязычном пространстве, то можно выделить пять позиций, или, если угодно, пять лингвокультурных кругов:

1) ОРн — общероссийский (интерроссийский) нейминг («Россия», «Гагарин», «Кремлевские зори»);

2) РРн— российский региональный нейминг («Татнефть», «Мстера», «Салават Юлаев»);

3) ПСн — постсоветский нейминг, нейминг так называемого постсоветского пространства («Узбекистан», «Манас», «Беловежье»);

4) ОМн — общемировой (транснациональный) нейминг («Гугл», «Тойота», «Нескафе»);

5) МРн — мировой региональный нейминг, т. е. нейминг так называемого дальнего зарубежья («Бали», «Шамбала», «Масай»).

Получается сложная система воздействия всех этих векторов друг на друга. Схематически это выглядит так:

Рис. 6.1. Векторальная структура русского нейминга в многокультурном и многоязычном пространстве

Для русского нейминга актуальны векторы 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16,17,18, т. е. те векторы, которые охватывают ОРн и РРн. Сферы интересов русского нейминга в известной мере распространяются и на векторы, связанные с ПСн, но не связанные с ОРн и РРн, т. е. 5, 6, 19, 20. Вне сферы влияния остаются только векторы 7 и 8.

Каковы приоритеты?

Самая мощная «линия напряжения» — зона 17–18. Ясно, что общемировой нейминг оперирует глобальными бренд-неймами, которые, как говорится, надо принять как данность. Но речь идет не только о «Макдоналдсе» и «Форде». Речь идет и об инерционной тенденции именовать расхожими «иностранными» словами.

Почему кафе в русском провинциальном городе должны называться обязательно «Венеция», «Марио», «Париж» или «Гран-тур»? На смену этим утерявшим всякую выразительность в силу их расхожести и «замыленности» неймам должны прийти новые — либо региональные, либо общероссийские. Но не «Космос» или «Спутник», а нечто уникальное, свежее, благо русский язык обладает богатыми возможностями. Почему «Паприка», а не «Морковка»? Почему «Венеция», а не «Урюпинск»? Почему «Гран-тур», а не «Кругосветка»? Почему «Марио», а не «Данила»?

ОМн влияет не только на ОРн, но и на РРн (15), и на ПСн (6). Массовое превращение ОРн в ОМн — долгосрочная задача. Пока таких побед, прорывов на направлении 17 немного («Газпром», «Лукойл» и еще десяток-другой неймов). А также сакраментальные «Матрешка», «Блины», «Балалайка», «Пельмени», «Спутник», «Гагарин», «Чайковский», «Достоевский», «Толстой», «Пушкин», «Чехов». Пожалуй, все. Не считая «Путина», «Медведева», «Ленина», «Сталина», «Горбачева», «Ельцина».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Владимир Елистратов - Нейминг: искусство называть [учебное пособие]](/books/1064909/vladimir-elistratov-nejming-iskusstvo-nazyvat-u.webp)