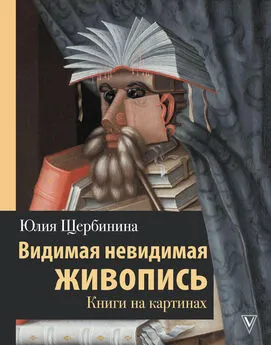

Юлия Щербинина - Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры

- Название:Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Неолит ООО

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00091-196-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Щербинина - Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры краткое содержание

Как строятся взаимоотношения писателей с издателями и читателями? Что такое партворки и книгли? Как связаны чтение, еда и деторождение? Какие мифы бытуют в современной литературной критике?

Серьёзное полемическое и, одновременно, увлекательное исследование взаимосвязей современной книжной культуры и литературной среды с актуальными культурными процессами и тенденциями общественной жизни.

Время библиоскопов. Современность в зеркале книжной культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Читаем начало рецензии: Новый роман Владимира Сорокина «Теллурия» требует от читателя усидчивости и умственной работы. Вопрос только в том, будет ли она вознаграждена. Первое предложение – трюизм. Второе предложение в контексте заголовка выглядит заготовленным ответом. Что и требовалось проиллюстрировать.

Далее следует беглый пересказ сюжета. Только пересказ – без комментария и хотя бы поверхностного анализа. Но и в самом пересказе ничего, кроме механического перечня основных позиций: На четырёхстах с лишним страницах перед нами проходит традиционный сорокинский парад уродов: педофилы, извращенцы, мыслящие половые члены, псоглавцы, великаны, карлики, рыцари, знать, революционеры, рабочие… Происходят разговоры о России и мире, о судьбах человечества и государственном устройстве. Перепето всё, что только можно, включая и болееранние сорокинские вещи, но гипертрофированно, пародийно…

После этого сразу же – без малейшей конкретизации, без каких-либо переходов, связок, пояснений – выносится вердикт: И всё это, к сожалению, уже совершенно неинтересно. Трудность не в том, что надо обо всём догадываться – это как раз иногда даже приятно. Просто этот мир и эти существа настолько не вызывают интереса и хоть какого-то сочувствия, что силы тратить жалко.

Возникают вопросы недоумения. А, собственно, почему неинтересно? Почему вообще персонажи, герои как таковые непременно должны быть интересны и, тем более, вызывать сочувствие? Разве это критерий качества прозы? Универсальный и исчерпывающий ответ, опять же, в заголовке рецензии: круг замкнулся, речь закольцована.

Эхо-пересказы живо напоминают крайне поверхностный, «ниочёмный» отзыв члена особого отдела Учёного комитета Министерства народного просвещения А. Г. Филонова о «Руслане и Людмиле»: дескать, в ней «много эротического, описывается баня, где хана моют девы молодые, описывается жестокая страсть и нежные затеи Киприды, а на страницах 76-77 опять представляется картина сладострастия». Однако в пушкинскую пору это были худшие образчики. Нынче же это данность и едва ли не норма.

Эхо-текст лишён обоснований, лишён проблематизации, а часто даже внутренней логики. В его основе не полемика с другими текстами, а презумпция правоты пишущего. Автору эхо-текста всегда всё ясно, очевидно, понятно. Крикнем «да?» – эхо ответит «да!». Отражение звука от поверхности нивелирует интонацию, превращает вопрошание в утверждение. Эхо-текст – это готовый ответ на незаданный вопрос.

Боги Тамбо и Тайпо

Эхо-текст – пространство информационных потерь, фактических ошибок, содержательных деформаций. Второй сущностный признак эхо-текста – всевозможные искажения.

Самые простые и наиболее очевидные искажения возникают при бездумных, слабо осмысленных попытках перевода устной речи в письменную. Журналист расшифровывает запись интервью, пресс-конференции, круглого стола и не удосуживается уточнить фактологию – фамилии, названия, даты. Причём впечатляют не сами ошибки (с кем не бывает?), но отсутствие сомнений в правильности передачи чужой речи и потребности в предварительной проверке информации.

Так название романа Анатолия Рясова «Пустырь» у одного эхо-автора превратилось в «Пустошь», у другого – в «Пастырь», а у третьего – вообще в «Кусты». Во многих публикациях писателя Романа Сенчина величают Сечиным, Андрея Геласимова – Герасимовым, Александра Иличевского – Илличевским, Гузель Яхину – Яхниной и Яшиной, Андрея Иванова путают с Алексеем Ивановым…

Содержательные искажения в эхо-текстах – чаще всего издержки всё тех же копипаста и рерайтинга. Как скопипастили – так и выдали. Эхо-текст может возникать едва ли не автоматически, но при этом создавать вполне убедительную иллюзию осмысленной речи.

Иллюзия связной речи наглядно показана в фантастико-философском романе Евгения Лукина «С нами бот» (2008). Герой становится обладателем электронного устройства, которое выдаёт словесную бессмыслицу, случайные речевые комбинации, но удивительным образом позволяет весьма успешно общаться с людьми. Герою поначалу странно и непонятно, почему его «собственные осмысленные слова разобщают с социумом, а заведомо нелепые, не относящиеся к делу подсказки бота, напротив, сближают?». Ответ неутешителен: «Потому что социум по сути своей – бот».

Ситуация усугубляется с распространением смартфонов, планшетов, нетбуков и прочих гаджетов с сенсорной клавиатурой, маленькими экранами и особыми принципами буквенного набора. Так безграмотность получает техническую мотивацию. Едва ли уже не повседневной нормой стало игнорирование абзацных отступов и заглавных букв в начале предложения, небрежное форматирование страниц, замена полноценных слов мало что выражающими эмотиконами («смайликами»), нагромождением графики – скобок, многоточий, восклицательных и вопросительных знаков.

Иные тексты просто кишмя кишат тамбо (humbo) и тайпо (typo). Этими «первобытно» звучащими словами обозначаются реалии новейшего – электронного – письма: опечатка при текстовом наборе текста большими пальцами на мобильном устройстве и, соответственно, опечатка при клавиатурном наборе – когда ошибочно нажимают на соседнюю в алфавите букву. Тамбо и Тайпо – неоязыческие боги цифровой цивилизации, требующие регулярных жертвоприношений в капищах ПК.

Краеведы и калоеды

Эхо-тексты состоят из готовых словесных конструкций, логических шаблонов, оценочных клише. Третий признак эхо-текста – стереотипность предъявления информации.

Книга долгожданная, экранизация нашумевшая, сюжет захватывающий, персонажи жизненные, публичная реакция – эффект разорвавшейся бомбы. Новое произведение появилось на прилавках книжных магазинов и раскупается как горячие пирожки. Если нужен позитив, роман называют обречённым на успех, главной удачей года, творческим прорывом, эпическим полотном, мастерской стилизацией. Если книга не понравилась, говорят: авторский провал, проходной роман, рыхлое повествование, суконный язык, стилистическая безвкусица, авторский замысел рассыпается как карточный домик. Ну а самое простое – вообще заявить, что текст слишком длинный и поэтому (логика?!) совершенно неинтересный. То же самое, что «многа букаф», только окультуренное, имитирующее вежливость.

Стереотипность и в определениях писателей. Пелевин – культовый прозаик; Прилепин – новый Максим Горький; Иванов – краевед, почвенник, автор фэнтези; Козлов – чернушник; Сенчин – новый реалист; Сорокин – калоед либо блестящий стилист… Корпус эхо-текстов о современной литературе вполне бы мог конкурировать с «Незаменимым пособием для сочинения юбилейных статей» Остапа Бендера.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: