Маркос Санчес - Тайна за тремя стенами. Пифагор. Теорема Пифагора

- Название:Тайна за тремя стенами. Пифагор. Теорема Пифагора

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Де Агостини

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Маркос Санчес - Тайна за тремя стенами. Пифагор. Теорема Пифагора краткое содержание

Тайна за тремя стенами. Пифагор. Теорема Пифагора - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первым большим семейством чисел были четные и нечетные, определение которых, данное пифагорейцами, бесспорно: четное число может быть поделено на две равные или неравные части (исключая диаду, которая делится единственным способом), и эти части будут, в свою очередь, представлять собой четные или нечетные числа. Нечетное число может быть разделено лишь на две неравные части — одна из них будет четным числом, вторая — нечетным. Эти типы чисел делятся, в свою очередь, на четыре класса:

— четно-четные: их половина представляет собой четное число;

— нечетно-четные: их половина нечетная;

— четно-нечетные: такие, которые, будучи разделены на нечетное число, дают четное число;

— нечетно-нечетные: имеют только нечетные делители.

Далее числа делились на несоставные и вторичные — так пифагорейцы называли простые и составные числа. В конечном счете речь идет о числах, служащих делителями или множителями других чисел. Для большей ясности ниже приводятся современные определения, потому что их оригинальное пифагорейское определение слишком запутано:

— простое (несоставное) число — это такое, которое делится только на единицу и на себя само;

— составное (вторичное) число — это то, которое не является простым;

— соотношения между простыми числами таковы, что у них есть только один общий делитель — единица;

— соотношения между составными числами подразумевают, что у них есть общие делители, отличные от единицы.

Дальше следовали линейные, плоские, объемные, квадратные и кубические числа. Линейные не имеют делителей; плоские — это произведение двух чисел, которые составляют их стороны; объемные — произведение трех чисел, являющихся их сторонами; квадратные представляют собой произведение одного числа на само себя; кубические — двойное произведение числа на самого себя. К этим типам можно прибавить числа продолговатые, которые отличаются от плоских на единицу. Совершенными числами называли те, которые являются суммой своих делителей, включая 1, но исключая из делителей само число: например, 6 имеет делители 1, 2 и 3. Греки знали только четыре совершенных числа. Кроме 6 это еще 28 (= 1 + 2 + 4 + 7 + 14), 496 (= 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248) и 8128 (= 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 127 + 254 + 508 + 1016 + 2032 + 4064). В наши дни мы знаем 43 таких числа, все они четные. Неизвестно, существуют ли нечетные совершенные числа, а также конечно ли их количество.

Кроме совершенных, различали еще избыточные и недостаточные числа: те, которые превосходят сумму своих делителей, являются избыточными, а те, которые меньше такой суммы — недостаточными.

Два числа называются дружественными, когда каждое из них равно сумме делителей другого. Из таких чисел пифагорейцы знали только 220 и 284.

— 220 = 1 + 2 + 4 + 71 + 142 (сумма делителей 284).

-284 = 1 + 2 + 4 + 5 + 10 +11 + 20 + 22 + 44 + 55+110 (сумма делителей 220).

Кроме числовых отношений, использующих эту классификацию, пифагорейцы изучали и различные соотношения и пропорции, в которых, по их мнению, и состояла красота — например, среднее арифметическое, среднее геометрическое, среднее гармоническое... Если есть два числа р и q, то их среднее арифметическое А — это

(p + q)/2

среднее геометрическое G — √(pq), а среднее гармоническое Я, которое обратно среднему арифметическому 1 /р и 1 /q, это

2pq/(p+q)

Следовательно, можно доказать, что G — это среднее геометрическое от А и Н; то есть что среднее геометрическое двух чисел является средним геометрическим их среднего арифметического и среднего гармонического. Сводящая все три величины пропорция

A/G = G/Н

получила название совершенной пропорции из-за ее простоты, а пропорция

p/(p+q)/2 = 2pq/(p+q)/q

названа музыкальной пропорцией из-за красоты формулировки.

ГЛАВА 5

Гармония Вселенной

Отыскивая математическое основание музыкальной гармонии, пифагорейцы стали первыми, кто применил математику для описания законов природы. Связь, которую они установили между арифметикой, геометрией и музыкой, превратила музыкальное искусство в раздел математики. Кроме того, перенося на космос музыкально-числовые соотношения, они создали космологию, в которой движение звезд вызывало музыкальные звуки, находящиеся в совершенной гармонии: это была «музыка сфер».

Предшествующие греческой цивилизации культуры воспринимали природу как хаотический и пугающий мир. Однако около 600 года до н.э. начало складываться новое интеллектуальное направление рационального и критического характера, сформулировавшее идею природы упорядоченной и правильно устроенной, секреты которой человеческий разум может познать.

Вероятно, именно ионийские философы первыми попытались определить первооснову всего сущего, которой они считали некую субстанцию, остающуюся неизменной в чреде всех видимых изменений. Новое направление мысли развивалось медленно, в маленьких группах интеллектуалов, и продолжало оперировать мифологическими категориями и следовать старым ритуалам, которые укоренились в культуре представителей этого направления и среди большинства населения.

В целом эти первые греческие интеллектуалы не уделили достаточно времени тому, чтобы объяснить причины и мотивы, которые привели их к созданию теорий, а сосредоточились на их изложении с максимальной дедуктивной строгостью. У современных историков науки слишком мало источников для точного объяснения, почему именно греки стали развивать такие мощные инструменты науки, как математика. Возможно, мотивом было желание постигнуть законы физического мира: их исследования в области астрономии, оптики и музыки ставили такие задачи, которые послужили сильным импульсом к развитию математики и применению ее в этих областях.

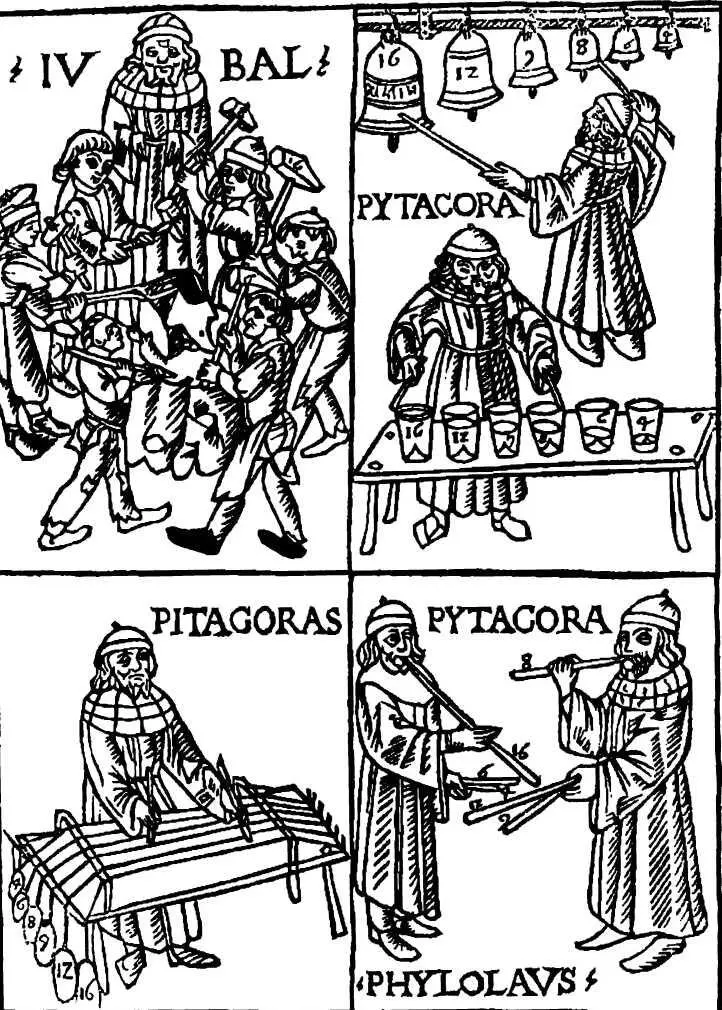

Гравюра по дереву из «Музыкальной теории», труда композитора и исследователя музыки эпохи Возрождения Франкино Гаффурио (1492). На первом рисунке изображен библейский персонаж Иубал, «отец всех, кто играет на гуслях и свирели», остальные три рисунка изображают музыкальные эксперименты Пифагора.

Первой значительной группой, развивавшей математический взгляд на природу, была пифагорейская секта. Нет никаких сомнений, что их религиозные воззрения были мистическими, но философия природы была совершенно рациональной. Членов группы поражало, что различные явления, качественно отличающиеся друг от друга, демонстрируют одинаковые математические свойства. Они считали, что эти свойства должны быть первоосновой всех явлений. И так как они воспринимали числа как точки или как элементарные частицы материи, то число и было материей, формой существования Вселенной и причиной любого явления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: