Сергей Занько - Гинекология

- Название:Гинекология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вышэйшая школа

- Год:2010

- Город:Минск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Занько - Гинекология краткое содержание

Для студентов медицинских вузов, врачей–интернов, ординаторов, аспирантов.

Гинекология - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В дальнейшем ход операции осуществляется в том же порядке, что и при обычной надвлагалищной ампутации матки.

Экстирпация матки без придатков.

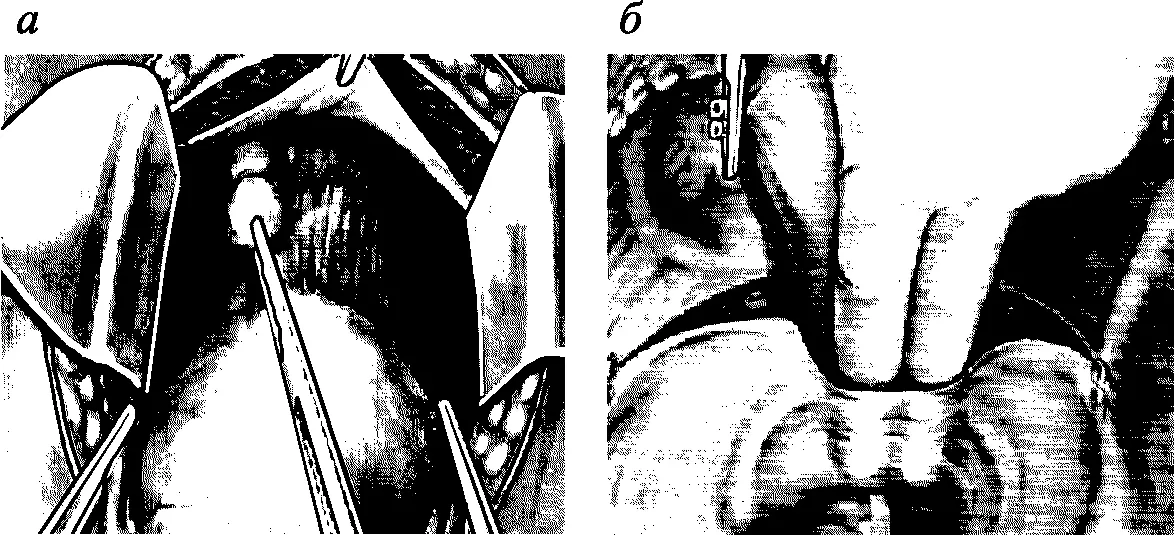

Первые этапы экстирпации матки в основном такие же, как при надвлагалищной ампутации. Они включают: вскрытие брюшной полости, выведение матки с придатками в рану, наложение зажимов на круглые, собственные связки яичников и маточные трубы с обеих сторон, затем их пересечение и лигирование. Далее вскрывают пузырно–маточную складку. Мочевой пузырь частично острым, частично тупым путем отслаивают книзу до уровня переднего свода влагалища. С этого момента экстирпация по технике выполнения существенно отличается от ампутации. Матку максимально приподнимают кпереди и производят разрез брюшины, покрывающей заднюю поверхность надвлагалищной части шейки над местом прикрепления крестцово–маточных связок. Брюшина тупо отслаивается пальцем или тупфером до границы влагалищной части шейки матки (рис. 13.22, а).

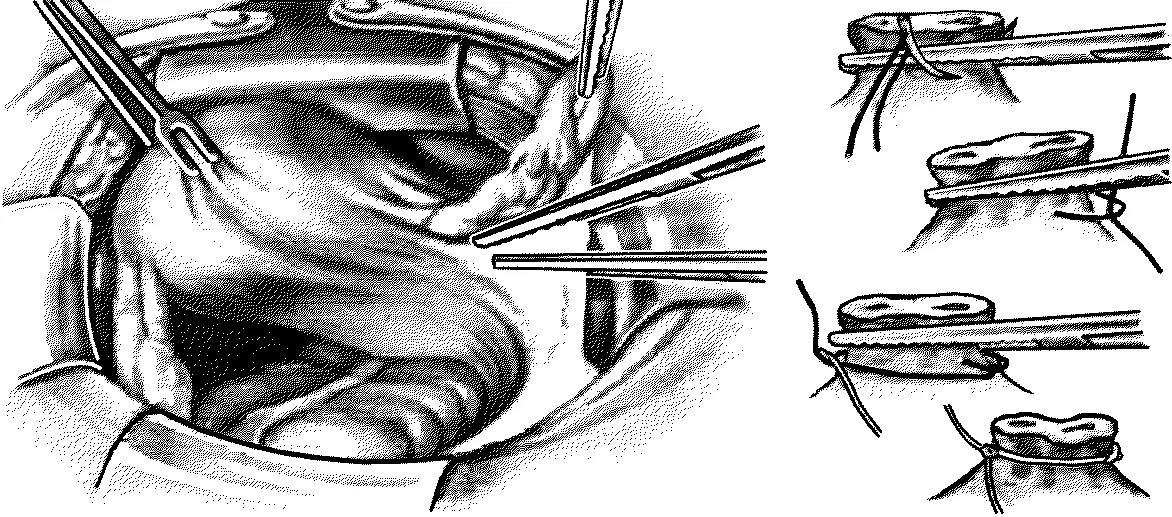

Рис. 13.21. Наложение зажимов на подвешивающую связку яичника

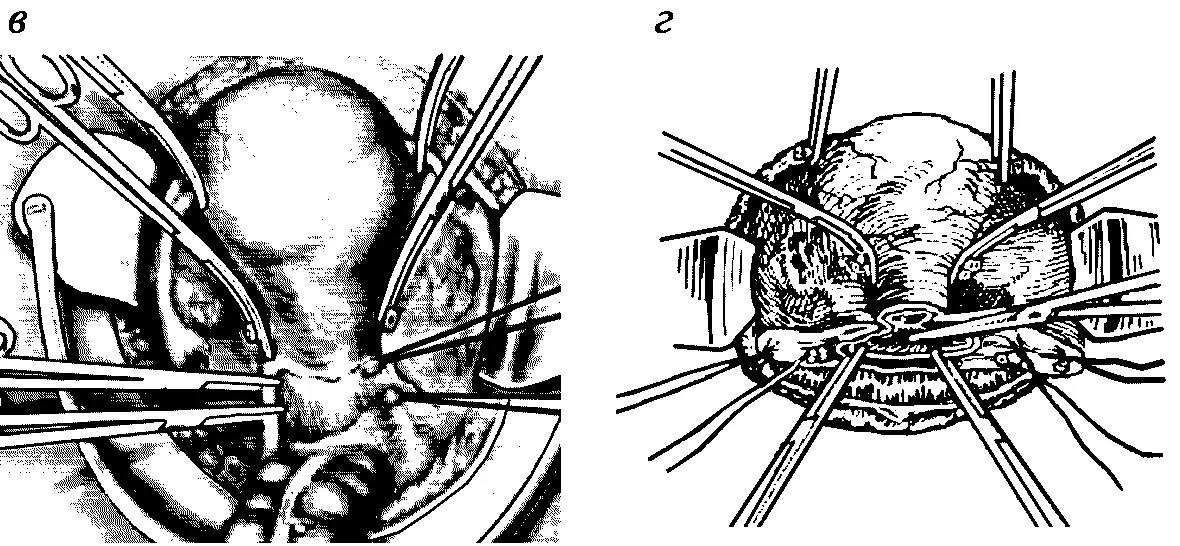

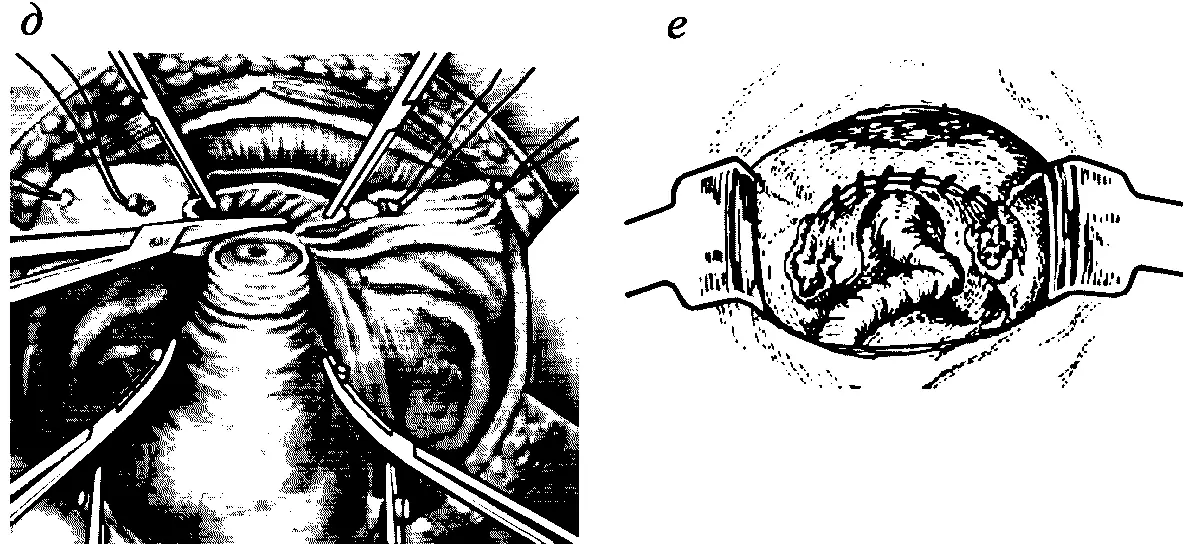

Рис. 13.22. Экстирпация матки без придатков: а – отделение брюшины от шейки матки сзади; б – пересечение крестцово–маточных связок; в – пересечение маточных сосудов; г – вскрытие переднего свода влагалища; д – отсечение матки от влагалища; е – перитонизация культи

После отделения брюшины от шейки матки сзади накладываются зажимы на крестцово–маточные связки с обеих сторон. Последние пересекаются и лигируются (рис. 13.22, б).

Для перевязки маточных артерий отводят книзу брюшину по ребрам матки, доводя ее до уровня влагалищных сводов. Немного ниже внутреннего маточного зева, несколько отступив кнаружи, накладывают зажим на основной ствол маточной артерии и чуть выше – контрклемму, между которыми пересекают сосуды. Дистальный отдел сосудистого пучка вместе с прилегающей к нему клетчаткой отодвигают книзу и латерально, чтобы не мешать последующему удалению матки. Сосуды лигируют капроном (рис. 13.22, в).

После перевязки сосудов и освобождения матки от окружающих тканей передний свод влагалища захватывается зажимом, приподнимается кверху и вскрывается (рис. 13.22, г).

Через отверстие, проделанное в своде, во влагалище вводят тампон, смоченный йодом, а затем под визуальным контролем отсекают матку от влагалищных сводов, захватывая последние зажимами Кохера по мере их отсечения (рис. 13.22, д).

Культя влагалища лигируется, проверяется гемостаз. Затем производится перитонизация: на передний и задний листки брюшины накладывают непрерывный кетгутовый шов, кисетным швом с обеих сторон закрывают культи придатков.

Производят туалет брюшной полости и послойное ушивание передней брюшной стенки.

Экстирпация матки с придатками.

Техника экстирпация матки с придатками почти не отличается от вышеописанной. Для удаления придатков необходимо наложить зажимы на воронкотазовую связку яичника с обеих сторон. Далее ход операции не отличается от такового при экстирпации матки без придатков.

Глава 14. Некоторые вопросы урогинекологии

Цистит и цисталгия

Цистит – воспаление слизистой мочевого пузыря. Часто встречается после акушерских и гинекологических операций, что связано с травмой пузыря во время катетеризации, нарушением правил асептики.

В патогенезе заболевания определенное значение имеют нарушения кровообращения, возникающие во время оперативных вмешательств. Значительную роль в их возникновении играют воспалительные заболевания гениталий.

Острый цистит характеризуется частым мочеиспусканием в дневное и ночное время. Отмечаются боли в конце акта мочеиспускания. Это связано с тем, что слизистая оболочка соприкасается с мочепузырным треугольником, где заложено большое количество нервных окончаний. Боли иррадиируют в паховую область, промежность, влагалище. При осмотре моча мутная, может быть терминальная гематурия. Поражение мочевого пузыря бывает ограниченное и диффузное. По глубине поражения процесс, как правило, не распространяется глубже субэпителиального покрова слизистой оболочки.

В диагностике большое значение имеет правильно собранный анамнез. Из лабораторных методов ведущую роль играет общий анализ (желательно второй порции) мочи. В ней будет содержаться большое количество лейкоцитов.

Цистоскопию при остром цистите делать не рекомендуется.

Лечение продолжается 7–10 дней и включает обильное питье, назначение спазмолитиков, анальгетиков, химиопрепаратов (5–НОК). Широко используется фитотерапия (палин, полпола, листья брусничника, медвежьи ушки, фитолизин).

Хронический цистит имеет длительное течение. Клинические прояления его менее выражены. Наблюдаются пиурия и гематурия в конце акта мочеиспускания. Поллакиурия обусловлена уменьшением емкости мочевого пузыря в связи с вовлечением в патологический процесс мышечной оболочки.

Диагноз ставится на основании жалоб, общего анализа мочи. Ведущую роль играет цистоскопия (слизистая гиперемирована, теряет блестящий вид, сосуды не визуализируются).

Лечение – комплексное. Обязательна санация воспалительных процессов в половых органах. Назначаются диуретики, спазмолитики, анальгетики. Из физиотерапевтических методов используют диатермию и грязелечение. Широкое распространение получила иглорефлексотерапия.

Цисталгия – это болезненное состояние мочевого пузыря с чистой мочой, при котором доминируют частые позывы к мочеиспусканию. Встречается у 10–15% урологических больных, причем чаще болеют женщины в возрасте 20–45 лет.

Этиология и патогенез.

До настоящего времени не выявлены многие стороны этиологии и патогенеза. Причиной этого заболевания некоторые авторы считают бактериурию.

Исследования многих авторов убедительно показывают, что развитие цисталгии у женщин связано с гормональными нарушениями. Подтверждением тому служит появление цисталгии у больных с гипоэстрогенией, тяжелыми нарушениями менструального цикла. Роль эндокринного фактора в генезе заболевания подтверждается обострениями болей и дизурических явлений во время менструации, в период менопаузы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: