Знание-сила, 2008 № 07 (973)

- Название:Знание-сила, 2008 № 07 (973)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2008 № 07 (973) краткое содержание

Знание-сила, 2008 № 07 (973) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Это учение возникло в начале ХХ века благодаря трудам немецких психиатров, в первую очередь Эмиля Крепелина и Курта Шнайдера. Если раньше в поле зрения психиатров попадали явные психотики, то теперь любое подозрение на своеобразие характера могло стать поводом для психиатрических рассуждений, диагностики и т.п.

Большую роль сыграла и деятельность Эрнста Кречмера, автора знаменитой книги «Строение тела и характер», одна из глав которой называлась «Гениальные люди» и была впоследствии переработана в отдельную монографию. Кречмер исследовал связь между телесной и психической конституцией. Художественное творчество он оценивал с этих же позиций. То есть предметом анализа была уже не собственно «патология», а психическая конституция.

На рубеже XIX — XX веков в патографию пришли психоаналитики. Зигмунд Фрейд обратил внимание на соответствие между невротическими расстройствами и структурой художественного произведения. Он перенес акцент с биографии — на творческую продукцию, а с диагноза — на структуру психики. Гениальный создатель психоанализа заметил сходство структуры семейных отношений и сюжетов ряда литературных творений. То, что впоследствии было названо эдиповым комплексом, обнаружилось не только в пьесе «Царь Эдип» Софокла, но и в «Гамлете» Шекспира, «Братьях Карамазовых» Достоевского и во многих других текстах. Поток литературы психоаналитического направления становился все шире, вскоре появились и первые итоговые произведения, среди которых следует назвать «Мотив инцеста в сказаниях и поэзии» и «Миф о рождении героя» Отто Ранка, ближайшего ученика и сподвижника Фрейда. Что же касается самого Дедушки (обиходное прозвище Фрейда в психоаналитических кругах: GroPvaterchen), он не утерял интереса к патографическим исследованиям до конца своих дней.

В 1928 году в Германии вышла в свет книга Вильгельма Ланге-Айхбаума «Гений, безумие и слава» — главный обобщающий труд по этому предмету (до сих пор, кстати, не переведенный на русский язык), своего рода энциклопедия патографии. В книге дается аналитический обзор всех возможных подходов к предмету, а в списке персоналий присутствуют все мало-мальски известные персонажи истории культуры (в первом издании их пятьсот, в последующих — несколько тысяч). По каждой из персоналий приводятся все диагнозы, которые когда-либо выставлялись этому человеку. Нередко эти диагнозы носят взаимоисключающий характер. Что поделаешь, психиатрия — наука, которая очень сильно зависит от субъективного фактора. Как шутят между собой психиатры: «Существует столько же психиатрий, сколько психиатров».

Шаман

Проблема «гений и безумие» весьма неоднозначна. Порой к ней относятся как к неразрывной паре: «не бывает гениальности без безумия». Конечно, это не так. С одной стороны, мы видим много выдающихся людей без малейших патологических признаков, с другой — есть множество душевнобольных, лишенных какой бы то ни было творческой одаренности. При этом современные патопсихологические исследования показывают, что душевнобольные обладают большим уровнем креативности в решении разного рода задач, их мышление куда менее стереотипно по сравнению со здоровыми. При этом мы наблюдаем, что «патографическое поведение» обеспечивает интересы как психиатра, так и психолога: оно позволяет им быть востребованными далеко за пределами профессионального пространства.

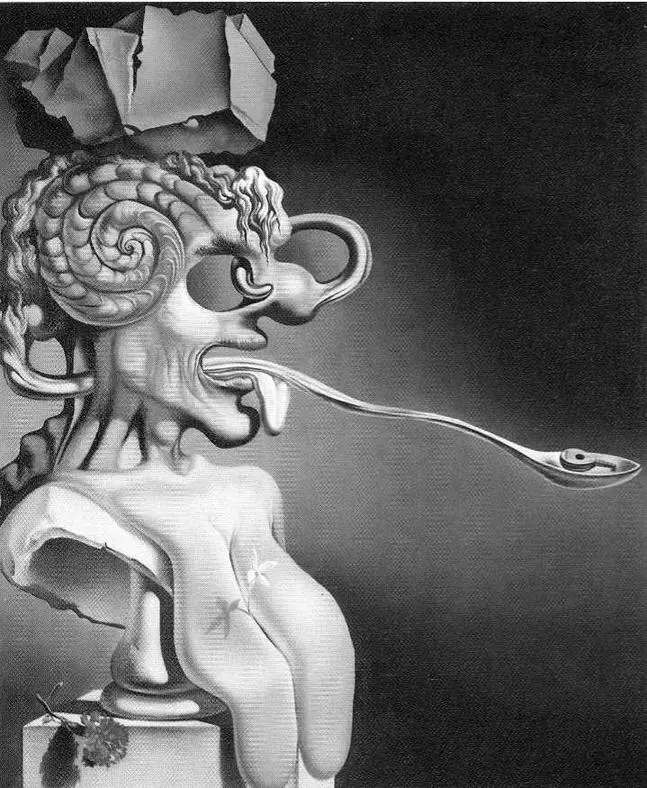

Сальвадор Дали. Портрет Пикассо. 1947 г.

Итак, сперва душевную болезнь «возвысила» религия, после — искусство и прочие области «реализации гениальности». Что же такого находят в безумии, почему оно представляется чем-то желанным, особенным, вызывающим не просто интерес, но преклонение?

Прежде всего в безумии мы видим аналог измененного состояния сознания (ИСС). Эти состояния издавна — неотъемлемая часть самых разных религиозных практик. К сожалению, очень важный аспект этих практик ускользает от внимания авторов, пишущих на эти темы. ИСС имеют выраженный гедонистический характер. Чаще всего описываются их структура, способы их достижения, содержательная часть, степень глубины погружения в них. Но тема наслаждения от транса почему-то обсуждается крайне редко. Между тем ИСС роднят транс не только с экстазом религиозных практик, но и с вдохновением художника, точнее с образом этого вдохновения, представленном в культуре.

Душевнобольной чаще всего находится в позиции маргинала. Маргинальность создает весьма особый статус, а именно статус одиночки, человека, выпавшего из общей системы правил. Такая ситуация привлекательна по-своему. Маргинальность соответствует нарциссическому «необыкновенно грандиозному Я». Маргинал наслаждается своей непохожестью на других.

Вообще человек с больной психикой стоит вне многих правил общественного регламента. Поэтому безумие привлекательно определенной внешней свободой, хотя за нее и приходится расплачиваться рядом социальных ограничений. В какой-то степени привлекательность душевной болезни связана с правом на некую праздность. Соответствующий диагноз может служить поводом для освобождения от трудовой повинности, и — что намного более актуально в современном российском обществе — от воинской.

Таким образом, душевнобольной привлекателен по целому ряду признаков. Он близок к святому и художнику благодаря сходству своего состояния с религиозным и художническим экстазом. Он обладает очень высоким уровнем независимости. Он свободен от многих обязательств и условностей, а эта свобода желанна для любого.

В конце концов безумие стало заложником своей популярности. Если раньше душевная болезнь была чем-то исключительным и ужасным, то целый ряд факторов сделал ее обыденной и почти повседневной.

Во-первых, душевная болезнь стала широко имитироваться в различных художественных практиках ХХ века. Достаточно вспомнить о «параноидальном» художественном стиле совершенно здорового Сальвадора Дали, как все станет ясным. Благодаря психоанализу повсеместно распространилась «мода на безумие», и оно превратилось в ходкий товар на художественном рынке.

Во-вторых, большой прогресс в терапии душевных болезней, в первую очередь в сфере психофармакологии, сделал больных не такими париями, какими они были раньше, и существенно снизил драматизм в этой области. Болезни психики перестали восприниматься как непоправимая катастрофа. Большинство больных так или иначе встроены в систему социальных и производственных отношений, многие даже в состоянии сделать достойную карьеру. Конечно, при этом сохраняются определенные ограничения, но все это уже не так трагично, как раньше. Безумие становится банальным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: