Знание-сила, 2006 № 01 (943)

- Название:Знание-сила, 2006 № 01 (943)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2006 № 01 (943) краткое содержание

Знание-сила, 2006 № 01 (943) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

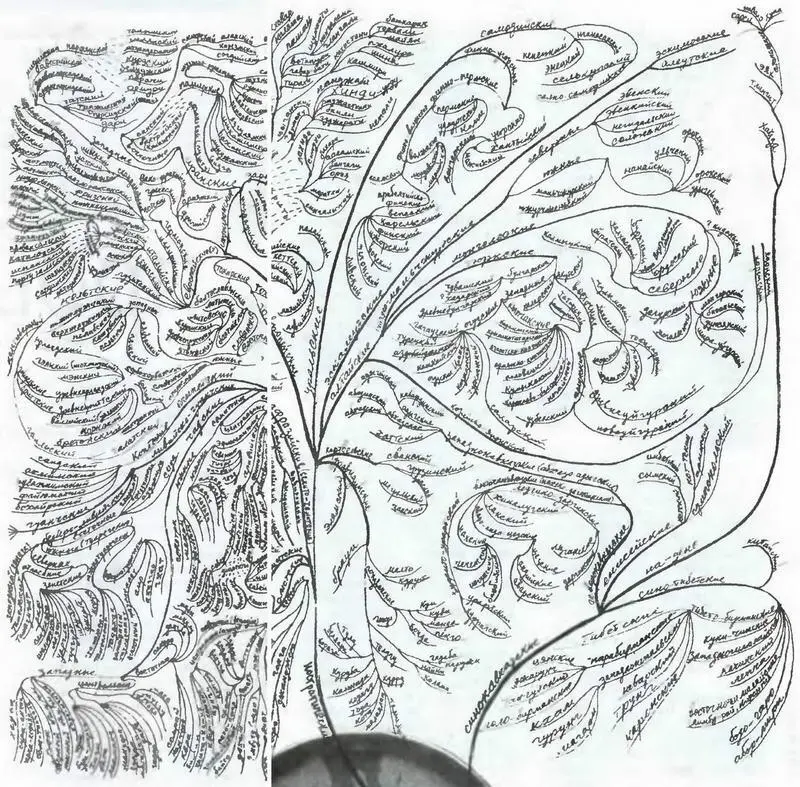

Главный постулат сравнительно- исторического языкознания — развитие родственных языков из общего языка-предка. Теоретически генеалогическую линию языков мира можно вести ретроспективно, от современности к древности, до, я бы сказал, точки "протолингвогенеза", то есть до времени разделения на диалекты самого древнего единого праязыка человечества, который можно восстановить с помощью сравнительно-исторического метода или нескольких таких праязыков, для установления родства между которыми у науки не будет достаточных позитивных данных.

Что же касается вопроса о том, сводимы ли в принципе все известные науке языки к одному или нескольким или даже многим (наименее вероятная возможность, на мой взгляд) праязыкам — иными словами, вопроса моногенеза и полигенеза, — то здесь ситуация в лингвистике подобна ситуации в палеоантропологии, перед которой также стоит проблема происхождения разных человеческих рас и самого вида Horno sapiens из одного центра (моногенез) или из нескольких независимых друг от друга центров (полигенез).

Теперь о самой носгратике. В рамках ностратической теории постулируется дальнее родство большинства крупных языковых семей Старого Света семито-хамитской, она же афразийская, картвельской (грузинский и родственные языки), индоевропейской, уральской и дравидийской (в Южной и Центральной Индии); сейчас обсуждается возможность включения в ностратическую "суперсемью" еще нескольких небольших языковых семей.

Идея родства восточно- (нахско- дагестанских) и западнокавказских (абхазо-адыгских) языков была заложена еще в начале века выдающимся русским лингвистом Н.С. Трубецким, но именно С. Николаев и С. Старостин впервые сделали последовательную реконструкцию праязыков для восточно- и западнокавказской семей, сопоставив эти две реконструкции. Они увидели, что перед нами две ветви одной и той же семьи — северо- кавказской. Эта работа легла в основу дальнейших поисков. Так, частное исследование И. М. Дьяконова и С. Старостина подтвердило давнюю идею Дьяконова о родстве между хуррито- урартскими и нахско-дагестанскими языками; Вяч. Вс. Иванов привел важные аргументы в пользу принадлежности хаттского к абхазо-адыгским языкам.

Кроме того, в действие вступило, как это часто бывало в истории науки, стечение счастливых случайностей. Сергей Старостин, учась в знаменитом ОСИПЛе — отделении структурной и прикладной лингвистики при филфаке, был участником университетских лингвистических экспедиций на Северный Кавказ, составлявшихся А. Е. Кибриком, и занимался фонетикой дагестанских языков. Специализировался же он в университете по лингвистической филологии. Занятия ею побудили молодого исследователя выучить и китайский и познакомиться с родственными ему языками сино- тибетской семьи. Работая над северокавказской реконструкцией, Старостин в то же время защитил кандидатскую диссертацию по восстановлению фонетики древнекитайского языка с помощью системы рифм древнекитайской поэзии. И сверх того, Старостин вместе с Ильей Пейросом, тоже воспитанником ностратического семинара и выпускником ОСИПЛа, готовил сравнительно-исторический словарь сино-тибетских языков...

И тут началось наваждение. Северокавказские слова, реконструированные в совместной с Николаевым работе, оказались подозрительно похожими на реконструированные вместе с Пейросом слова сино-тибетские. Сначала это воспринималось как казус. Знаете, когда занимаешься многими и разными делами, они причудливо связываются в сознании. Старостин, человек скептического склада ума, поначалу над этим сходством посмеивался. Когда похожих слов стало больше, все были сильно озадачены. Может быть, праязыки "обменивались" словами во время контактов между древними народами? Но откуда взяться контактам, если одна семья на Кавказе, а другая — в Китае, Индокитае, Тибете и Гималаях?..

Число лексических схождений нарастало лавинообразно. И безжалостная логика научного исследования поставила перед автором почти фантастический вопрос: нет ли здесь родства? Старостин ответил на него утвердительно: да, есть.

Северокавказские и сино-тибетские языки, по-видимому, оказались двумя ветвями одной древней суперсемьи, которую Старостин назвал сино-кавказской. Несколько позже он привел аргументы в пользу того, что у этой суперсемьи есть еще одна, третья ветвь, предоставленная енисейскими языками.

Итак, возникает новая обширная семья языков. И с этого момента поиск дальнего языкового родства неизбежно начинает вращаться в первую очередь вокруг двух центров — ностратического и сино-кавказского.

И ют еще одна гипотеза. Соавтор С. Старостина по северокавказской реконструкции Сергей Николаев, занимаясь языками индейцев Америки, приходит к выводу, что одна из языковых семей североамериканских индейцев — языки на-дене в Калифорнии — составляет четвертую ветвь сино-кавказской суперсемьи.

А ведь удивительная вешь! Если эти языки — северокавказские, китайско-тибетские, енисейские, на-деле — родственники, хоть дальние, значит, когда-то был один язык, от которого все они произошли. И был народ, который на этом языке говорил, как мы с вами говорим по-русски. Нормальный человеческий язык. Естественный вопрос: где и когда? Это уже область значительно более зыбкая, чем лингвистическая реконструкция.

С. Старостин применил глоттохронологию для датировки распада северокавказского и сино-тибетского праязыков, а также их общего предка — сино-кавказского. Получается, что прасеверокавказский язык распадается приблизительно в V тысячелетии до новой эры, тогда же, когда и праси но-тибетский. Дата разделения сино- кавказского — примерно IX — VIII тысячелетия до новой эры.

А по реконструированной культурной лексике мы можем приблизительно соотносить праязык с определенным историческим периодом. По п расе верокавказской лексике вырисовывается картина материальной культуры, соответствующей эпохе энеолита — началу эпохи металла. Восстанавливается большое число культурных терминов, связанных с развитым земледелием, скотоводством, керамикой. Появляются названия для металла и термины, связанные с ранней металлургией.

Судя по многочисленным культурным терминам, которыми прасеверокавказцы обменивались с другими народами, предположительно размещавшимися в VI — V тысячелетиях до новой эры в Передней Азии, сами они жили где-то в этом же районе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: