Знание-сила, 2004 № 12 (930)

- Название:Знание-сила, 2004 № 12 (930)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2004

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Знание-сила, 2004 № 12 (930) краткое содержание

Знание-сила, 2004 № 12 (930) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как к ним тянулись, к "возвращенцам"! В 50-е еще с большой опаской, но тянулись. Ведь они являли собой живое доказательство того, что существует другой мир, не просто чужая и чуждая заграница, а некая параллельная Россия, населенная русскими, но при этом, как ни удивительно, свободными людьми. Это вообще любопытная тема: образы заграницы вообще и Русского зарубежья, в частности, достигающие зрения и слуха молодых людей советского разлива, комсомольцев и значкистов ГТО. Эти образы обнадеживали: "Не робейте, ребята, есть другой мир — открытый и вольный, без соцсоревнований, пленумов Политбюро, кумачовых лозунгов и очередей за колбасой и чулками". И что мог весь агитпроп и соцреализм вкупе с Союзом советских писателей противопоставить какой- нибудь строчке всего лишь даже из Вертинского? Что уж говорить о живых свидетелях? Поэтому когда Никита Кривошеин говорит, что "органы" не сажали "ни за что" и настаивает: "Все мы сидели за дело", не надо думать, будто он просто любитель сказать нечто наперекор устоявшемуся.

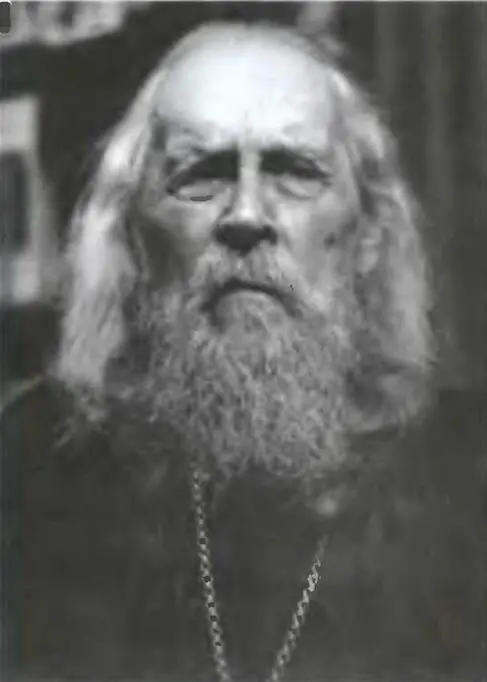

Борис Георгиевич Стари в студенческие годы

Протоиерей Борис Стори.

Сын контр-адмирала российского флота, потомственного моряна Георгия Константиновича Старка.

После смерти матери в 1925 году Борис Георгиевич Стари поехал за границу на поиски отца...

В 1937 году принял священство. Его духовниками были отец Сергий Булгаков и митрополит Евлокий.

Отец Борис 25 лет был священником на Русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа. Провожал в последний путь Ф. Шаляпина, К. Коровина, Д. Мережковского, В. Трефилову, Ф. Юсупова, о. Сергия Булгакова.

Вернулся в СССР в 1952 году. Жил в Ярославле.

Скончался 11 января 1996 года.

"Органы" с полной верой защищали коммунистический проект, не догадываясь, что он обречен на метафизическом уровне, — эта мысль Кривошеина, на мой взгляд, одна из главных в фильме. Историческая Россия миллионами ростков и стволов пробилась сквозь асфальт коммунизма, изломала и раскрошила его, не оставив ему ни одного шанса уцелеть. Эмиграция была важнейшей частью исторической России. Очень многое уцелело, произошло и состоялось исключительно благодаря ей.

Закупоренная бочка СССР протекала в тысячах мест, причем отнюдь не только на закате советской власти.

Поразительно, но так было даже в самые безнадежные времена. Я знаю это на примере книг. У одного питерского собирателя я видел и брал для чтения книги Сирина, Адланова, Осоргина и даже романы генерала Краснова — зарубежные издания 30-х годов, он покупал их просто в букинистическом магазине на Литейном в конце 50-х, что подтверждалось штампиками. По словам ветеранов книгособирательства, вшють, кажется, до 1934 года темная организация, вывозившая из страны на продажу редкие издания и антиквариат ради снабжения наличностью советской агентуры на Западе, в небольших количествах приторговывала в СССР эмигрантской художественной литературой и грампластинками (Вертинский, Лещенко, Морфееси, "О эти темные глаза"...) Пластинками, впрочем, торговали и в 40-е.

Не забудем также, что на благоприобретенных Сталиным территориях — в Прибалтике, Западной Белоруссии, Западной Украине, Закарпатье, Буковине, Молдавии — было море частных библиотек, и многие книги и журналы из них как-то вливались в Большой читательский оборот, перераспределяясь в нем в соответствии с законами горизонтального тяготения. У книг есть свойство: что-то их притягивает туда, где они нужны. В Ташкенте я встречал людей, которым удалось, возвращаясь в свое время на родину из Харбина (их почему-то направляли в основном в Среднюю Азию), привезти большие библиотеки. Официально все это подлежало цензурной проверке, но у нас, к счастью, дурные последствия дурных распоряжений весьма умеряются дурным их выполнением.

В 1986 году авторы фильма впервые побывали в Русском доме в Сент-Женевьев де Буа и там встретили полковника Петра Владимировича Колтышева, участника "Ледового похода", одного из ближайших сподвижников генерала А. И. Деникина...

П. В. Нолтышев сохранил верность своему Главнокомандующему, в эмиграции помогал ему собирать материалы для "Очерков Русской смуты".

Фото авторов. Русский дом, лето 1986 года

В относительно легком 1978-м я за какие-то копейки купил в Одессе в букинистическом магазине "Судьбу человека в современном мире" Бердяева (Рига, 1934). Вообше-то не художественная литература с таким набором признаков в букинистическую торговлю попасть не могла, на этот счет имелись строгие и подробные инструкции, но стояло лето, опытные товароведы были в отпуске, и две свекольные от жары девушки явно сочли, что гражданин Бердяев из нашенской Риги не может быть плохим человеком.

Хорошо знаю, что уже много раньше при большом желании (по крайней мере, в Москве) можно было добыть и достаточно опасные издания — "Новый журнал", "Наши дни", "Возрождение", "Вестник РСХД", "Посев", "Грани", газету "Русская мысль", такие книги, как "Окаянные дни" Бунина, "Солнце мертвых" Шмелева, "Философская нишета марксизма" Вышеславцева, "Воспоминания" Врангеля, "Третья сила" Казанцева и сотни других.

А главное, все это тайно — можно было получить лагерный срок — размножалось на "Эре" (прибор-предок "Ксерокса"), перепечатывалось на машинке и расходилось по просторам СССР. Помню, "Белый коридор" Ходасевича мне дали прочесть — из всех мест на свете — в городе Фергане. Именно в этом просачивании, в этой диффузии и заключался самый важный способ возвращения эмиграции на родину. Она ввозила самое страшное оружие — идеи. Кто знает, не будь этой напряженной работы, не стояла ли бы советская власть и сегодня, как скала. Давайте не забывать, что смертельным для этой власти оказалось слово.

Те, кто потерпели поражение в 1917 — 1922 годах, победили в 1991-м — пусть лишь немногие из них дожили до победы. Не увидели своего поражения и их противники в СССР, лично ответственные за расстрелы и концлагеря, за истребление интеллигенции и духовенства, "расказачивание" и коллективизацию, депортации и голодоморы, Бутово и Леващево, Новочеркасск и Будапешт, новое поколение номенклатуры мимикрировало и даже ощутило интерес к запретному плоду.

Ответил ли сериал на вопрос, почему не надо проклинать изгнанье? Впрямую — нет. Да и не так уж много в нем об изгнании как таковом. Больше о расставании с родиной (особенно рассказ — совершенно поразительный, украшение фильма — Веры Александровны Решиковой-Уфимовой), о возвращении на родину, о чувствах, связанных с родиной. Но не обо всем же надо говорить впрямую.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: