Взлёт 2009 05

- Название:Взлёт 2009 05

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2009

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Взлёт 2009 05 краткое содержание

Взлёт 2009 05 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

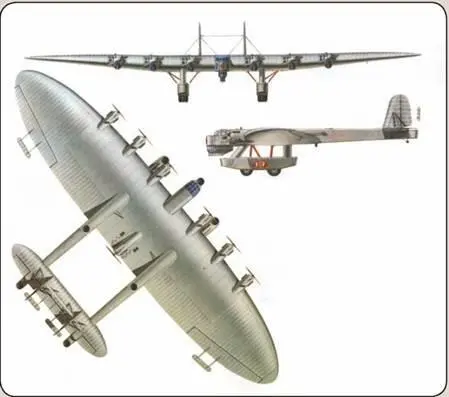

Проходил летные испытания в августе-ноябре 1933 г.

Силовая установка 7хМ-34Ф

Максимальная мощность, л.с. 7х830

Длина самолета, м 28,0

Размах крыла, м 53,0

Площадь крыла, м 2 454,0

Масса пустого самолета, кг 24 400

Нормальная взлетная масса, кг 38 000

Максимальная взлетная масса, кг 40 000

Запас топлива, кг 6500

Максимальная бомбовая нагрузка, кг 19 000

Максимальная скорость полета, км/ч:

– у земли 205

– на высоте 1000 м 199

Крейсерская скорость, км/ч 180

Практический потолок, м 4000

Дальность полета, км:

– с полной нагрузкой 1000

– с бомбовой нагрузкой 6000 кг и дополнительными топливными баками, км 2400

Длина разбега, м 400

Длина пробега, м 300

«21 ноября 1933 г., в воскресенье, писатель-юморист Остап Вишня, с которым дружил Калинин, уговорил Константина Алексеевича поехать на охоту, – продолжает вспоминать Алексей Грацианский. – Поскольку Калинин запретил проводить в его отсутствие любые испытательные полеты, летчики и специалисты тоже собирались отдохнуть. Но неожиданно из Москвы прилетел представитель главка и приказал повторить полет на так называемый мерный километр для определения максимальной скорости у земли. В 14.35 К-7 взлетел с двадцатью членами испытательной бригады и взял курс в район Рогани, где находился мерный километр. Вскоре взлетел и я на небольшом К-5 с двумя московскими кинооператорами на борту, чтобы сопровождать «семерку»… Вот она начала делать третий заход, чтобы снизиться до высоты 100 метров. За самолетом потянулись струйки дыма от двигателей. Значит, Снегирев дал полный газ. И вдруг «семерка» клюнула носом и пошла на снижение… Дым пропал. Значит, думаю, летчик выключил моторы. Над самой землей вновь появился дым, но тут машина врезалась в землю и загорелась».

…К-7 был весь в огне. Не горели только кабина пилотов, хвост и кают-компания. На траве лежали три члена экипажа, выброшенные из машины при ударе о землю. Люди, подбежавшие из приземлившихся самолетов сопровождения, разрубили обшивку центроплана и вытащили еще четверых. Двое из них потом скончались в госпитале.

Машина горела, взрывались бензобаки. Из пламени были слышны крики и стоны. Когда баки перестали рваться, работники КБ приблизились и стали оттаскивать выброшенных при ударе в безопасное место. Из двадцати выжили пятеро. Четверо после выздоровления вернулись к работе.

Калинин вернулся с охоты вечером. По лицам встречавших его возле дома рабочих, инженеров, близких он все понял.

Похороны погибших состоялись на следующий день. 14 грузовиков везли 14 гробов. В прощальной церемонии приняли участие десятки тысяч харьковчан, в небе барражировали самолеты.

Причиной катастрофы расследовавшая ее московская комиссия назвала проектно-конструкторские недочеты. Калинин же и его единомышленники считали, что произошла диверсия. Вспомнили, как во время одного из предыдущих полетов самолет никак не мог приземлиться – его пришлось сажать при помощи резкого сброса газа, потому что руль высоты не поворачивался. Специалисты обнаружили тогда в цепи управления рулями туго забитый болт, который заклинивал механизм поворота.

Оставшиеся в живых члены экипажа рассказывали, что во время рокового полета услышали взрыв (удар), после которого самолет резко пошел к земле. Внимательно обследовав обломки К-7, главный конструктор и его товарищи убедились, что разорван стальной трос управления рулем высоты. По их мнению, чтобы он мог лопнуть, его надо было предварительно надрезать. 1*

Существует версия, почему К-7 в дальнейшем была закрыта дорога в небо (а ведь уже после катастрофы было решено строить еще два его доработанных экземпляра). Одним из руководителей советской авиапромышленности в те годы был выдающийся авиаконструктор Андрей Туполев – человек, бесспорно, очень талантливый, но, по воспоминаниям современников, весьма ревностно относившийся к чужим успехам и поэтому старавшийся «проталкивать» в производство свои машины.

Узнав о планах Калинина строить самолет-гигант К-7, Туполев выдвинул «теорию пределов», согласно которой самолеты больше некоторого предела строить уже нельзя – они будут разрушаться в воздухе. С самого начала, как рассказывал сам Калинин, Туполев вел борьбу против постройки К-7. Но после гибели «семерки», похоже, забыл о своей теории – в это время уже полным ходом шла постройка его собственного самолета-гиганта – знаменитого восьмимоторного АНТ-20 «Максим Горький» (размах крыла – 63 м, взлетная масса – 42 т). Легендарный летчик-испытатель М.М. Громов впервые оторвал от земли «Максима Горького» спустя почти год после начала испытаний К-7 – 17 июня 1934 г К сожалению, и АНТ-20 была уготована недолгая судьба: 18 мая 1935 г, выполняя демонстрационный полет над Москвой с пассажирами на борту, «Максим Горький» тоже погиб. Сопровождавший его на истребителе И-5 летчик Н.П. Благин решил описать вокруг крыла АНТ-20 «мертвую петлю», но не рассчитал маневр и врезался в крыло, в результате чего туполевский гигант упал на окраине поселка художников в районе нынешнего московского метро «Сокол». Погибло 46 человек, в т.ч. 12 членов экипажа и 33 пассажира АНТ-20. В дальнейшем, в 1939 г., на заводе в Казани был построен дублер «Максима Горького» – 64-местный шестимоторный АНТ-20бис (ПС-124), некоторое время использовавшийся на воздушных линиях. А вот проектам еще более крупных туполевских самолетов – 12-моторного бомбардировщика АНТ-26 (ТБ-6) и его транспортного варианта АНТ-28 с размахом крыла 95 м и взлетной массой порядка 70 т – уже не суждено было воплотиться даже в опытные образцы. К середине 30-х гг. стало ясно, что время тихоходных летающих гигантов безвозвратно ушло.

1* В отечественных публикациях чаще всего присутствует все-таки «техническая» версия катастрофы К-7. Например, хорошо знакомый членам редакции нашего журнала известный харьковский историк авиации и руководитель студии «Авиафильм» Вячеслав Савин (он трагически погиб в катастрофе Ан-140 в Иране 23 декабря 2002 г.) в статье о К-7 в журнале «Моделист-Конструктор» №11 за 1989 г. приводит воспоминания одного из пяти оставшихся в живых после катастрофы членов экипажа К-7 П.И. Семеренько: «При заходе на мерный километр Снегирев дал полный газ. Возникла вибрация хвостовых ферм… И вдруг к звуку гудения моторов присоединился звук разрыва нижнего лонжерона левой хвостовой балки. Разошедшиеся концы лонжерона защемили управление рулем высоты, и К-7 из снижения уже выйти не мог.». Аналогичную версию использует в своей знаменитой монографии «История конструкций самолетов в СССР до 1938 г.» (М.: Машиностроение, 1985) В.Б. Шавров: «Непосредственной причиной этой тяжелой катастрофы явилось разрушение нижнего пояса одной из хвостовых балок. Двухбалочная схема самолета с трехгранным балками не обеспечивала жесткой установки хвостового оперения. По общему мнению, явно требовались четырехгранные балки, а без этого никакие усиления не помогали. Вообще сварная конструкция была неплохой для малых и средних самолетов, но не столь надежна для гигантов. В 1933 г., по указанию П.И. Баранова были заложены два дублера К-7, но они были прекращены постройкой в 1935г., причем один из них в стадии готовности 60%. Хвостовые балки на дублерах были четырехгранные». В монографии «Самолетостроение в СССР (1917-1945)» под редакцией академика Г.С. Бюшгенса (М.: ЦАГИ, 1992) говорится о том, что самолет потерпел катастрофу «во время полета на максимальной скорости у земли предположительно из-за разрушения нижнего пояса одной из хвостовых балок в связи с возникновением тряски балки из-за бафтинга или из-за автоколебаний рулей оперения, которые могли вызвать серворули, далеко отставленные от основных рулей с помощью выносных балочек». (Прим. ред.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: