Инга Каретникова - Как смотреть и понимать произведения искусств

- Название:Как смотреть и понимать произведения искусств

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1964

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Инга Каретникова - Как смотреть и понимать произведения искусств краткое содержание

Авторы этого сборника хотели бы в меру своих возможностей помочь читателям в этом стремлении. Книга посвящена живописи, скульптуре и графике, ведущим разделам изобразительного искусства. На примерах разбора реалистических произведений прошлого и наших дней рассказывается об особенностях этих искусств, о их языке, о средствах, с помощью которых художники и скульпторы доносят образы произведений до сердца и ума зрителей.

Для того чтобы правильно судить о произведениях искусства, нужны знания. Искусство имеет свои законы. И зная их, легче проникнуть в тайны художественного творения, постичь значительность и красоту его.

Прошло то время, когда понимание искусства было доступно немногим. В Советской стране, как и в других социалистических странах, искусство принадлежит народу и служит ему на благо».

При создании электронной книги изменено расположение иллюстраций. В печатном оригинале они, как правило размещаются в специальном разделе в конце книги, а также на обложках. В электронной книге они помещены непосредственно в тех местах такста, где об этих произведениях идет речь. — V_E.

Как смотреть и понимать произведения искусств - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но можно ли поэтому считать живопись более ограниченной в своих возможностях, чем, например, кино или литературу? Конечно, нет. Художник остановился на одном эпизоде события, на одной позе, даже на одном жесте того или иного изображенного человека, но он выбрал их из потока жизненных явлений как наиболее характерные, важные, впечатляющие.

В одном эпизоде художник дает сумму моментов, а в портрете — такое состояние человека, которое выявило бы наиболее характерные его черты. Портрет не только показывает человека, но и рассказывает о нем. Это относится и к изображению живописцем природы, предметов, бытовых эпизодов. Явления, которые в жизни выступают разрозненно, художник собирает воедино в картине.

Картины имеют большое идейно-воспитательное значение. Они имеют также определенный познавательный смысл. Ведь часто только по ним мы представляем себе какие-либо исторические события, внешний облик людей прошлого или природу далеких стран. Но этим задачи живописи не исчерпываются.

Сюжет в картине

Запротоколированное жизненное событие еще не становится литературным произведением, также зафиксированное, точно переданное изобразительными средствами, оно не становится картиной. От того, на чем художник остановил свое внимание, что сопоставил в картине, что заострил и подчеркнул, а что и опустил, зависит содержание произведения и в конечном счете оценка художником явления или события жизни.

Как и остальные виды искусства, живопись обладает условностями. У нас не вызывают удивления цветные прожекторы, освещающие сцену театра, и событие не утрачивает своей реальности оттого, что светом выхвачена только фигура или лицо героя (хотя и жизни так не бывает). На сцене актеры часто говорят вслух, а рядом находящиеся персонажи не слышат их слов (это также, казалось бы, противоречит правде). Таких условностей много в театре, и тем не менее происходящее на сцене впечатляет гораздо больше, чем подобные события в жизни. Условные приемы не лишают события реальности. Наоборот, более активно и ощутимо доносят до зрителя содержание происходящего.

Так и в живописи. Настоящий художник никогда не копирует действительность, а по-своему воспроизводит ее и толкует. Для этого он прибегает к различным приемам, условным по своей сути. Художник изображает предметы на одной плоскости, но вызывает у зрителя ощущение пространства, как бы «прорывает» вглубь плоскость картины. Одни предметы он изображает более ярко, другие — приглушенно, хотя в жизни они могли быть равнозначны по яркости, и т. д.

В основе произведения искусства лежит идея, мысль. Эта идея диктует выбор определенных условностей определенного цвета и рисунка.

Мы никогда не должны об атом забывать. И, прежде чем обвинить художника в «неправильности» выбранного цвета или позы, надо постараться вникнуть в смысл произведения, понять, во имя чего усилено пятно или огрублена какая-либо линия.

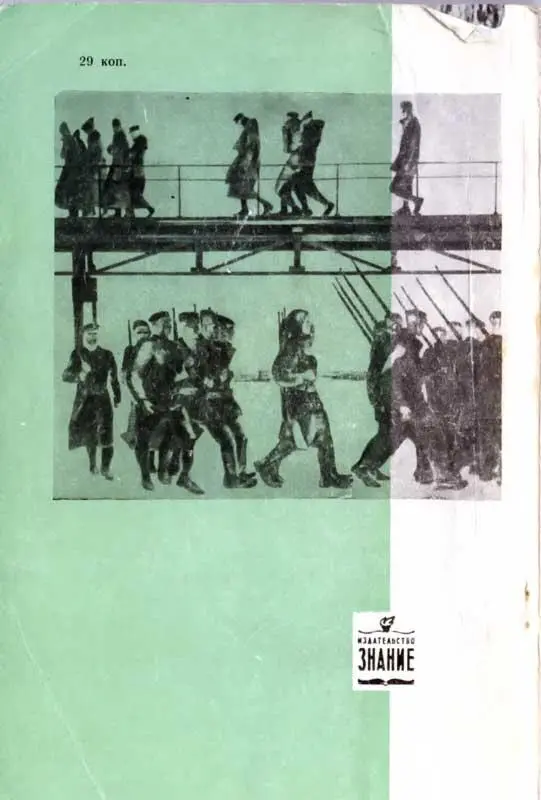

Обратимся к выдающемуся произведению советской живописи — работе Александра Дейнеки «Оборона Петрограда» {1} 1 Картина на последней странице обложки. — V_E.

Герои его картины — защитники революционного города* [1] Звездочкой в тексте указаны произведения, приведенные в книге и на обложке.

{2} 2 Далее звездочки для обозначения не используются, так как репродукции картин размещаются непосредственно в тексте электронной книги в тех местах, где речь идет об указанных произведениях — V_E.

.

Картина вызывает в памяти длинную цепь ассоциаций. Мы много знаем об этой поре нашей истории. Картина Дейнеки воссоздает героические дни революционных лет, подвиг народа, сплоченность, мужество, тяжесть невзгод и пафос победы. А ведь на картине изображено очень немногое: один из ‘петроградских мостов, добровольцы, идущие на фронт, и раненые. Художник противопоставляет две группы, два потока, их разделяет мост. Наверху по мосту, спотыкаясь, идут раненые, внизу, под ним, в противоположную сторону направляются бойцы. И от контраста, от близкого сравнения этих групп еще более четким кажется шаг добровольцев, энергичным их порыв и, что самое главное, более значительным их подвиг, так как явно чувствуется опасность, нависшая над защитниками города. В картине нет главного действующего лица. Кажется, что бойцы дышат одним дыханием и идут единым шагом. Не случайно художник сближает очертания их фигур — контуры одной фигуры повторяются в соседней, как и параллели солдатских винтовок. Художник прежде всего подчеркивает это сходство, и из него рождается ощущение внутренней слитности людей, ощущение единого порыва, охватившего их. В картине нет второстепенного, случайного. Выражено самое главное, дана концентрация события: оборона Петрограда — этогероизм, воля, сплоченность людей.

В отборе и сопоставлении в пределах одного полотна всего наиболее значительного в жизненном явлении и заключается сила воздействия живописи. Эти черты свойственны каждому выдающемуся произведению живописи.

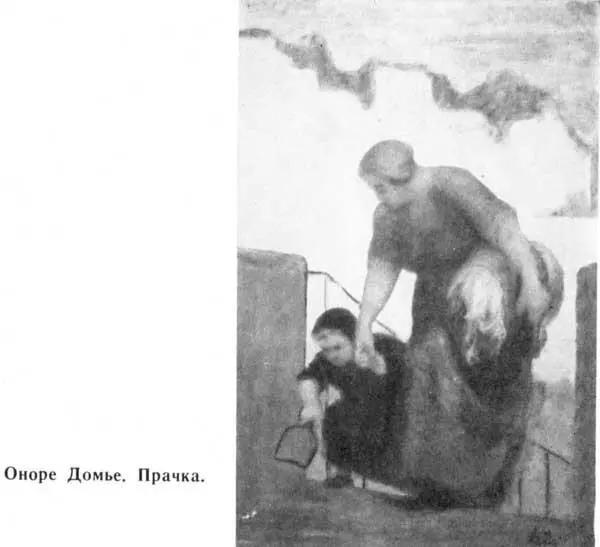

На картине знаменитого французского мастера XIX века Оноре Домье «Прачка» изображено немногое: прачка и мать с тюком белья в одной руке другой поддерживает ребенка, с трудом одолевающего крутые ступени лестницы.

Фон сведен к простейшему: показаны перила лестницы, схематичный силуэт домов на втором плане, клочок облачного неба. Да и сами фигуры лишены подробностей. Они выделяются темными пятнами на фоне далекого городского пейзажа.

В отношении матери к ребенку Домье отметил лишь ее заботу — она ощущается в энергичном жесте руки, объединяющем фигуры прачки и ребенка, и во всем движении крепкой фигуры женщины, как бы стремящейся влить в хрупкое тельце часть своей силы. Увидев этот жест, понимаешь, что художник нарочно не задержал нашего взгляда на пейзажном фоне, не отвлек подробностью проработки фигур, одежды. Именно в заботе матери, выявленной в движении, угадываем мы ее безграничную любовь к ребенку. Немногословность, краткость в обрисовке характеров поражает здесь. «Работают» в картине в первую очередь жест, силуэт, они дают возможность быстрого сравнения двух фигур: мощной — материнской и хрупкой, маленькой — ребенка. Мать великолепно показана в том гармоничном сочетании физической силы и душевной тонкости, которое возможно лишь в женщине из народа, и это небольшое полотно становится гимном простому человеку, красоте его духовного облика, его чувств.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: