Инга Каретникова - Как смотреть и понимать произведения искусств

- Название:Как смотреть и понимать произведения искусств

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1964

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Инга Каретникова - Как смотреть и понимать произведения искусств краткое содержание

Авторы этого сборника хотели бы в меру своих возможностей помочь читателям в этом стремлении. Книга посвящена живописи, скульптуре и графике, ведущим разделам изобразительного искусства. На примерах разбора реалистических произведений прошлого и наших дней рассказывается об особенностях этих искусств, о их языке, о средствах, с помощью которых художники и скульпторы доносят образы произведений до сердца и ума зрителей.

Для того чтобы правильно судить о произведениях искусства, нужны знания. Искусство имеет свои законы. И зная их, легче проникнуть в тайны художественного творения, постичь значительность и красоту его.

Прошло то время, когда понимание искусства было доступно немногим. В Советской стране, как и в других социалистических странах, искусство принадлежит народу и служит ему на благо».

При создании электронной книги изменено расположение иллюстраций. В печатном оригинале они, как правило размещаются в специальном разделе в конце книги, а также на обложках. В электронной книге они помещены непосредственно в тех местах такста, где об этих произведениях идет речь. — V_E.

Как смотреть и понимать произведения искусств - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Общее цветовое решение картины, взаимосвязь всех цветовых элементов произведения и их выразительность, называется колоритом (от латинского слова color — цвет). Именно колорит раскрывает то, что может быть скорее прочувствованно, нежели названо словами. Им как бы выражается мера и глубина чувств.

Нельзя сказать, например, что красный цвет означает радость или горе, а желтый еще что-либо. Не может и не должно быть подобного словесного подстрочника, но несомненна роль цвета в эмоциональном и смысловом восприятии произведения живописи.

В знаменитой картине И. Е. Репина «Иван Грозный и сын его Иван. Ноябрь 1581» красный цвет ковра, соединяясь с цветом крови, становится одним из основных источников эмоционального воздействия картины. На минуту представим себе другой цвет ковра — и сразу нарушается волнующее ощущение пролитой крови.

Первая, изначальная задача цвета в произведении живописи — воссоздать жизненную окраску предметов в картине.

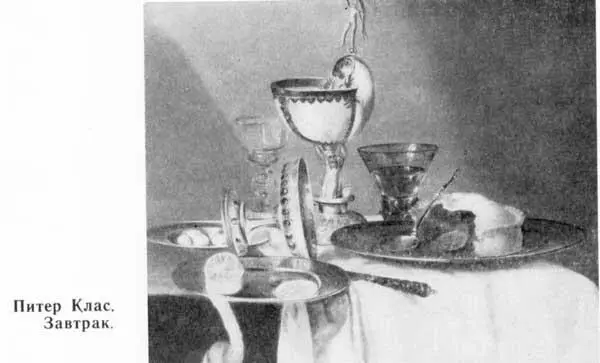

В работах голландских художников XVII века, так называемых «малых голландцев», блестяще проявлена прежде всего эта роль цвета. В них мы узнаем предметы обихода во всем цветовом многообразии их зримого облика. В небольшой картине Питера Класа «Завтрак» цветом передается поблескивающая глина кувшина, мерцающая на свету лоснящаяся селедка, хлеб с зарумянившейся корочкой, накрахмаленное полотно скатерти. Еле заметные переходы цвета, более высветленные места, создают ощущение бликов света. Цветом намечается также фактура предметов, то есть характер их поверхности. Фактуру предметов передает и мазок — способ наложения краски на холст.

Мелкие точки отрывисто положенной краски создают ощущение пористости глины, длинные мазки воспроизводят мягкость и шелковистость полотна.

Казалось бы, в картине каждый предмет претендует на полную самостоятельность, настолько исчерпывающе выражены его качества. Но вместе с тем мы ощущаем связь между предметами. Это достигается прежде всего единым золотисто-коричневым тоном натюрморта. Этот тон и позволил художнику объединить все предметы, найти связь между отдельными пятнами. Цепью тончайших переходов серебристо-серый цвет сближается с голубовато-белой скатертью и коричневатым кувшином. Цвета как бы срифмовываются друг с другом, и в этом гармония картины, ее единство.

Не каждый художник вырабатывает свою постоянную систему соотношения цветов. Колористом называют лишь того, кто с особым мастерством использует цвет для раскрытия идейного содержания своих картин. Конечно, такое построение связано и с другими художественными средствами, оно находится в неразрывном единстве с рисунком — линейным решением, с композицией и т. д. Но цвет — главное слагаемое.

Так, в картине «Святой Себастьян» великий колорист Тициан в контрастах горячих желтых и красных пятен с глубокими тенями передал трагедию личности. Краски у Тициана светятся, горят, прежде всего ими выразил художник состояние герой-мученика.

Но бывает иначе. Бывает, что сила цветовой выразительности входит в противоречие с изображенным мотивом. Цвет как бы сам по себе ведет зрителя к внутреннему содержанию картины.

В картине Ван-Гога «Красные виноградники в Арле» художник изобразил долину на юге Франции. Солнечный, ясный закат. Среди кустов винограда работают люди. Таков сюжет, и пересказ его привел бы к выводу, что картина Ван-Гога действительно посвящена осени, труду на виноградниках. Но в мятежном творчестве Ван-Гога мирным жанровым сценам не было места, и «Красные виноградники в Арле» навевают столь же зловещий, трагический строй мыслей и чувств, как и «Прогулка арестантов». Картина «бьет» напряженностью цвета, его силой и резкостью, которые составляли свойство колорита Ван-Гога, соответствовавшего трагичности его мировосприятия. Багровые листья виноградника кажутся ржавыми пятнами крови, раскаленное солнце молотом обрушивается на согнувшиеся спины крестьян. Невозможно в словах воссоздать настроение, которым пронизан этот холст. Ощущение бурной взволнованности тревожит, хотя мы отмечаем это настроение и стараемся внушить себе: изображена не катастрофа, здесь всего лишь сбор винограда.

Нередко именно резкость, а иногда и неожиданность цветовых соотношений, увиденные в жизни, наводят художника на мысль конкретного решения уже давно вынашиваемого замысла. Его сознание как бы получает толчок извне, и перед его мысленным взором встает будущая картина, очертания которой до этого еще только смутно вырисовывались.

Известно признание Василия Ивановича Сурикова в том, что непосредственным толчком для создания его «Боярыни Морозовой», послужила вдруг увиденная художником ворона на снегу. Вот этот контраст угольно-черного среди белого, по словам художника, подсказал ему решение будущего грандиозного полотна. Цветовую композицию «Боярыни Морозовой» не случайно сравнивают по богатству и разнообразию с симфоническим произведением, но ее лейтмотив, ее центральный цветовой узел, действительно состоит из предельно жесткого и простого контраста одетой во все черное фанатичной боярыни и ослепительно белого снега.

Цвет в живописи — средство эмоциональной выразительности, всю гамму чувств и настроений можно выявить им. Цветом дается характеристика образов. Цвет действует на зрителя, именно цвет в первую очередь вызывает у него определенное отношение к изображенному.

Различие самих объектов и их освещения требует разных цветовых отношений, но как и все богатство звуков музыки в конечном счете сводится к звукам октавы, так и цветовое богатство живописи определяется простейшими цветами спектра.

Попытаться объяснить на словах, почему именно каждое данное цветовое решение вызывает нужную гамму чувств, очень сложно. Это так же трудно, как «рассказать» симфонию или произведение камерной инструментальной музыки. Почему маленькое полотно выдающегося советского живописца Семена Чуйкова «Набережная Бомбея вечером» у всех зрителей вызывает ощущение легкой грусти, щемящего и вместе с тем приятного воспоминания? Художник изобразил вечернюю беспечную толпу, проходящую по набережной, небо, воду. Он не выделил ни одного лица — люди даны сплошным потоком. Черными силуэтами и тлеющими в тенях яркими одеждами они выделяются на фоне золотистого заката. Эту грусть заката, ощущение того, что вся яркая пестрота дневного Бомбея окутается сейчас мраком, передал художник в сверкающей чистоте цветов. Картина настолько точна по цвету, так верно, с таким трепетом передает красоту тропического вечера, что мы верим художнику всей душой. Выразив в цветовом решении картины свое волнение, художник заразил нас им, сделал нас причастными не только к зрелищу, которое его потрясло когда-то, но и к своему волнению.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: