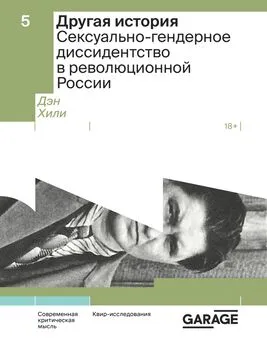

Дан Хили - Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства

- Название:Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2008

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дан Хили - Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства краткое содержание

Гомосексуальное влечение в революционной России. Регулирование сексуально-гендерного диссидентства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Переводчик и фотограф Лев Владимирович Горнунг (1902— 1993) был близким другом С.Я. Парнок и одной из ее партнерш, математика Ольги Николаевны Цубербиллер. Его описание их гардероба и интеллектуального окружения приоткрывает завесу над тем, что Диана Бургин назьюает «полностью закрытой лесбийской субкультурой, процветавшей в театральных, артистических и университетских кругах» России 38. О С.Я. Парнок и

О.Н. Цубербиллер Л.В. Горнунг пишет:

Одевались очень скромно, почти одинаково. Всегда носили строгие, почти мужские нарядные костюмы, состоящие из жакетов и юбок, обшитых каймой, ниже колен. Обе носили кофточки с галстуком. Обувь их всегда была одного фасона — коричневые полуботинки со шнуровкой, на низком каблуке.

Биограф Софии Парнок Диана Бургин полагает, что подобная «почти мужская» одежда сигнализировала о сексуальных предпочтениях подруг и служила своего рода городским кодом, понятным «женщинам, которые любят женщин». Фотографии поэтессы и математика середины 1920-х годов наводят на мысль, что они ловко использовали этот код в своих целях — кофточки и галстуки носили только в городе, а в деревне, чтобы не привлекать «нежелательного внимания», облачались в юбки и платья 39. Другой фрагмент из биографии С.Я. Парнок (вновь плод мужской наблюдательности) свидетельствует о зарождении [лесбийской] субкультуры, которая в какой-то степени ассоциируется с легким поддразниванием прохожих на ул. Тверская-Ямская в Москве. В дружеской пародии на одно из наиболее гомосексуальных стихотворений С.Я. Парнок (из цикла «Мудрая Венера» в изд. 1922 г. «Розы Пиерии») участник ее литературного кружка написал:

«Друга милее иным несговорчивым девам — подруга».

Не на мужские сердца точит мне стрелы Эрот.

Пела в Пиерии так (на Тверской-на Ямской на 4-й)

Сафо родная сестра, Лесбоса верная дочь.

Что же, о вкусах не спорят. Блажен, кто в столетья 20-м

Подвиг подруги подруг мог на Ямской воплотить 40.

На публике — в городских парках, рабочих помещениях или учебных аудиториях — лесбийская субкультура проявляла себя в «почти мужском» стиле, который усвоили многие женщины, вступавшие в общественную жизнь. Медицинские и иные источники подтверждают, что по меньшей мере в городах маскулинность женщин была знаковой особенностью раннего советского общества. Перенимая у сильной половины человечества стиль одежды и поведения, женщины, по крайней мере метафорически, захватывали маскулинную социальную территорию 41. Вопросы, касавшиеся повседневного быта, не сходили с повестки дня, еще более обостряя проблему маскулинизации женщин, особенно тех, кто занимал ответственные посты 42. Как бы то ни было, большевички упорно культивировали твердость как основополагающий элемент своего политического облика; образ безжалостной, упорной, эмоционально выдержанной и холодно рациональной коммунистки подтверждался тысячами примеров 43. Этот образ быстро превратился в стереотип. Народный комиссар здравоохранения Николай Александрович Семашко (1874—1949) с сожалением отмечал распространенность этого «маскуляризиро-ванного» типа поведения: «взлохмаченная (чаще грязная) голова; папироска в зубах (как у мужчины); нарочито-угловатые манеры (как у мужчины); нарочито-грубый голос (как у мужчины)». «“Маскуляризированная” женщина, совершенно утратившая женские черты и превратившаяся в мужчину, пока [еще] в юбке (точнее, в полупгганах)». Эту тенденцию Н.А. Семашко считал «вульгарным “уравнением полов”», но не ставил под сомнение политическую благонадежность женщин, воплощавших ее в жизнь 44. Это был вопрос о ценностях, приемлемых для сторонников режима. Н.А. Семашко не считал, что таких женщин следует увольнять с занимаемых должностей. Женщины в военной форме самоотверженно сражались во время Гражданской войны, они по-прежнему удостаивались поощрений и наград за свой труд в армии и милиции. Всё это создавало впечатление, что маскулинизированные женщины были в какой-то мере политически сознательными и ценными гражданами 45. На заре советской эпохи мужеподобная большевистская женщина стала объектом пристального внимания иностранцев 46. Конечно, не все женщины, предпочитавшие воротнички и галстуки, причесывавшиеся по-мужски и шагавшие деловитой походкой, испытывали страсть к лицам своего пола. Кроме того, этот образ нельзя считать характерным только для Советской России 1920—1930-х годов. Внешние символы маскулинности, ассоциировавшиеся (возможно, более по привычке или из-за политического наследия, а вовсе не навязанные большевиками) с эмансипацией женщин, стали знаками позитивных перемен. Маскулинный стиль свидетельствовал о революционной преданности и не предполагал другого подтекста. Некоторые «женщины, любившие женщин», использовали этот стиль в качестве кодового знака для распознания себе подобных. Они перенимали маскулинный стиль не с целью походить на мужчин, а для привлечения внимания других женщин 47.

К женщинам, желавшим освоить маскулинные социальные роли, подчас «счастливым, хорошо устроенным лесбиянкам» 48, относились терпимо, как к элементу революционного социального ландшафта (статус-кво сохранялся до сталинистской, середины 1930-х годов, инициативы реконструировать фемининность). Энергичные и предприимчивые участницы политической, экономической и военной жизни нового строя, они, так называемые «активные» (или имитирующие маскулинные черты) гомосексуалистки, удостаивались высокой оценки сексологических авторитетов 49. Очевидно, некоторые женщины прибегали к этому стереотипу ради осуществления своих половых влечений и достижения личных целей. Женщины того времени, «любящие женщин» и использовавшие по указанной причине символы маскулинности, не привлекали особого внимания властей. Мы располагаем только отрывочными упоминаниями о таких особах вроде цитируемого Дианой Л. Бургин отрывка из дневника Л.В. Горнунга. Подобно вдове и интеллектуалке О.Н. Цубербиллер, эти преуспевающие личности маскировали свое однополое влечение респектабельностью — образованием, возможно, замужеством в прошлом, «тихим» образом жизни. Ангельски призрачная, бесплотная «лесбийская субкультура» Советской России говорила буквально «вполголоса», умолкая при малейшей угрозе получить огласку 50.

«Я хочу быть мужчиной» Трансформации шел, одежды и общества

На исходе 1922 года Израил Григорьевич Гельман (1881—?) провел анкетирование половой жизни студентов Московского Коммунистического университета им. Я.М. Свердлова. Одна двадцатитрехлетняя респондентка закончила свою «исповедь» как убежденная «гомосексуалистка»: «Хочу быть мужчиной, жду с нетерпением времени открытия науки кастрации и прививки мужских органов (желез)» 51. Вера девушки в то, что однажды наука сможет придать ей биологические признаки маскулинности (и хирургического вмешательства будет достаточно), чтобы даровать ей «мужественность», не была чем-то исключительным. В то же время нельзя сказать, что жажда «сменить пол» была широко распространена среди так называемых «гомосексуалисток» 1920-х годов. В Советской России медицинские возможности гендерной перестройки пребывали в зачаточном состоянии, и прогресса не намечалось. На Западе ситуация обстояла примерно так же. Несмотря на это, гомо-сексуалы в надежде, что им помогут трансформироваться в людей противоположного пола, искали контакта с психиатрами и биологами, занимавшимися такого рода исследованиями 52. Как уже было отмечено, лесбийская городская субкультура только зарождалась в России, маскулинизация женщин была лишь частичной (вспомним слова народного комиссара здравоохранения Н.А. Семашко о мужеподобных женщинах, которые «пока в юбке»). Выражения литературного лесбиянства переходили порой на мужской грамматический род или приобретали вид двусмысленной гендерной игры, хотя читатели и слушатели понимали, что внимают женскому голосу, пусть и в декадентской или экзотической тональности. В этих женских кругах предпочтение отдавалось скорее сексуальности, нежели гендеру, формирующему базис идентичности/роли. Желание изменить его хирургическим путем — с чем И.Г. Гельман столкнулся в 1922 году, — напротив, могло быть интерпретировано как признак трансгендеризма [, т. е. убежденности в «неправильности» своего биологического пола]. Эта отчетливо выраженная устремленность трансгендерной особы, уверовавшей, что наука заставит физический пол соответствовать гендерной идентичности/роли, рассматривалось респонденткой как наиважнейшая 53. Другие женщины с диагнозом «гомосексуалистка», возможно, тоже «хотели бы быть мужчинами», но не обязательно путем хирургического вмешательства. Вне крупнейших городов России некоторые «гомосексуалистки» прибегали к более традиционным методам обретения привилегий маскулинности — самотрансформации, когда нужного эффекта добиваются с помощью одежды и жестов, что позволяло «выдавать себя» за мужчин. Некоторые использовали обретенную маскулинность, чтобы завязать половые отношения с другими женщинами. Все эти трансформации свидетельствовали о живучести в русской культуре «мужеподобной женщины».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: