Владимир Живетин - Системы аэромеханического контроля критических состояний

- Название:Системы аэромеханического контроля критических состояний

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Институт проблем риска, ООО Информационно-издательский центр «Бон Анца»

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98664-060-0, 978-5-903140-40-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Живетин - Системы аэромеханического контроля критических состояний краткое содержание

Монография предназначена для специалистов в области контроля и управления самолетом.

Системы аэромеханического контроля критических состояний - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

7. На следующем этапе предотвращения катастрофы пилот посредством аналитического ума (рассудка) формирует решение (анализ): каким органом управления, в какую сторону и на какую величину необходимо среагировать. Формируемая при этом ошибка, обусловливающая катастрофу, возрастает. Дело в том, что время запаздывания реакции аналитического ума в 30 000 раз превышает запаздывание разума. Кроме того, процесс анализа от разума сложнее для пилота, чем синтез. Это обусловлено уровнем его теоретических и практических знаний в области аэродинамики и динамики полета самолета.

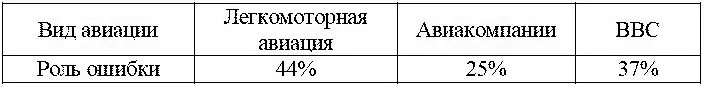

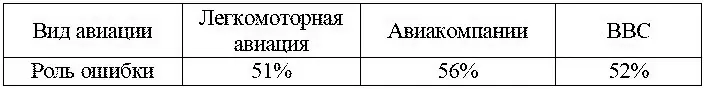

Ошибки, связанные с выработкой ошибочных решений, и их роль в различных авиациях приведены в таблице 3.

Таким образом, в критической ситуации, исходом которой может быть катастрофа, летчик выполняет множество функций согласно своей интеллектуальной системе: целеполагания; целедостижения; целереализацию; целеконтроль. Интегральный комплекс бортового оборудования осуществляет контроль состояния воздушного судна на докритических режимах достаточно точно, а на критических режимах – с недопустимо большими погрешностями. В области критических состояний воздушного судна летчик, по существу, один на один со стихией. При этом они протекают достаточно быстро, а разнообразие параметров, характеризующих критические ситуации, велико.

Возможности интеллектуальной системы пилота в катастрофической ситуации:

– разум мгновенно оценивает ситуацию и формирует цель (время оценки примерно 0,0001 с);

– аналитический ум (рассудок), реализующий цель в виде команд на отклонение δ рв , δ дв , δ э , δ рн , одной или в комбинации срабатывает в 30 000 раз медленнее, чем разум, т. е. за время ~3 с.

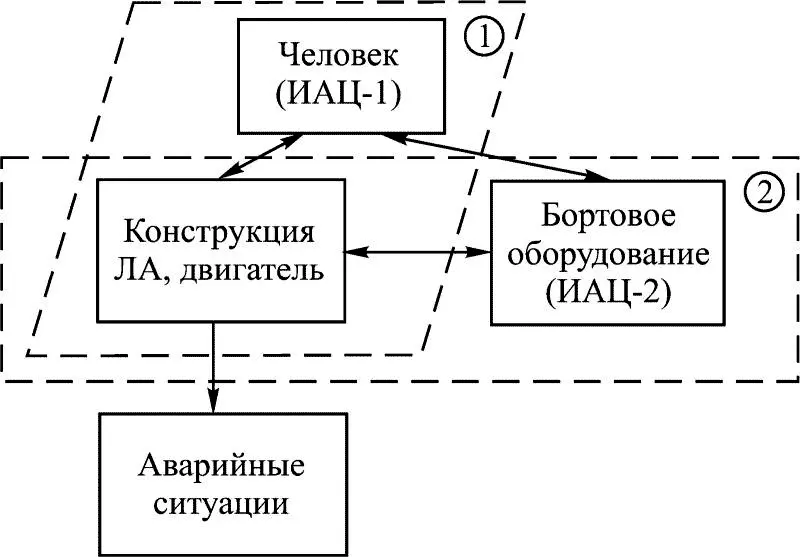

Полет ЛА осуществляется, как правило, с помощью двух информационно-аналитических центров: ИАЦ-1 и ИАЦ-2 (рис. 1.4). Информационно-аналитический центр человека (ИАЦ-1) рассмотрен в работах [14, 16], где указаны следующие ему присущие ограничения: по объему оперативной и долговременной памяти; по скорости обработки информации; по точности обработки информации; по наличию зоны нечувствительности.

Под ИАЦ-2 будем понимать совокупность технических систем, подсистем, блоков, элементов, осуществляющих сбор и обработку информации с целью формирования управлений для достижения целей функционирования ЛА.

Рис. 1.4

ИАЦ-1 и ИАЦ-2 могут дополнять друг друга в полете, тем самым снижая стоимость бортового оборудования, расширяя область применения возможностей ЛА, что повышает выгоду от его использования. Что касается формирования управления, то ИАЦ-1 – система с заданными свойствами, которая обладает указанными выше ограничениями.

Параметры технической системы ИАЦ-2 можно выбирать и причем оптимальным образом с учетом ограничений на ее возможности. Эту систему, в отличие от ИАЦ-1, мы можем создавать с нуля, в то время как ИАЦ-1 мы вынуждены воспринимать в основном уже созданной. Мы получаем два антипода, дополняющих друг друга. При этом параметры ИАЦ-1 можно изменять в достаточно широком диапазоне путем тренировок и обучения, однако основные физиологические параметры (быстродействие умственной деятельности, объем памяти и т. п.) мы не в состоянии существенно изменить.

Объединяя ИАЦ-1 и ИАЦ-2 в единый комплекс, мы получаем новый ИАЦ, который лишен недостатков ИАЦ-1 и ИАЦ-2, т. е. каждого в отдельности. Проектирование совместного комплекса связано с определенными трудностями, так как требует:

– подбора (в процессе обучения по специальным программам) экипажа с наилучшими возможностями с позиции достижения минимального технического риска и со свойственными ему физиологическими свойствами и ограничениями, параметры которых задают некоторую область Ω 1;

– проектирования самолета и двигателя как системы, свойства и параметры которых заполняют некоторую область Ω 2, заданную инвестором;

– проектирования бортового оборудования под этот комплекс, способного обеспечить надежное (устойчивое, безопасное, оптимальное) состояние и достижение цели полетного задания в области Ω 2, т. е. при расширении области Ω 1до Ω 2.

При этом возможны различные ситуации, связанные с совместным проектированием комплекса с позиции минимизации потерь при эксплуатации, начиная от измерения параметров самолета и двигателя до разработки специальных для данного класса самолетов комплексов тренажеров, позволяющих осуществлять необходимую подготовку летчиков (доводку его ИАЦ-1 до необходимого состояния). По существу, здесь рассматривается идея проектирования с максимальным использованием самого дешевого продукта для эксплуатации ЛА – человека.

В работах [14, 16] рассмотрен частный подход к решению задачи выбора параметров комплекса (рис. 1.4) с использованием одного критерия, связанного с энтропией системы. В общем случае необходимо использовать тот критерий, который связан с выполнением цели и назначения данного класса ЛА. Так, например, при проектировании комплекса следует учесть необходимость исключения летчика из контура управления, когда на вход ИАЦ поступают процессы высокой скорости изменения по амплитуде и частоте. С этой целью необходим анализатор входных сигналов x i :

– по амплитуде и удаленности его от Ω доп ;

– по скорости изменения x i ;

– по количеству сигналов, которые могут достигнуть Ω доп .

При этом необходимо осуществлять прогноз достижимости критической области [11].

Несмотря на эти ограничения, рассмотренный подход может быть использован в качестве метода или методики в случае, если критерий уточнен, расширен в зависимости от целей и задач проектируемого ЛА, когда необходимо решать многокритериальные задачи.

1.2. Поле сил аэродинамического давления как источник опасных и безопасных состояний самолета

1.2.1. Аэродинамические системы. Структурно-функциональные свойства аэромеханического контроля

Динамические системы, создающие аэродинамические силы и моменты для достижения заданной цели, будем называть аэродинамическими системами. Сюда относятся: самолеты, вертолеты, крылатые ракеты. Аэродинамические системы – это объекты, наделенные аэродинамическими характеристиками, определяющими принцип их функционирования, в том числе возможность, безопасность и экономичность их реализации. Таким образом, мы выделяем особый тип объектов, обладающих заложенным в него при его создании особым способом реализации цели – путем создания поля сил аэродинамического давления (ПСАД), которое контролируется и управляется так, чтобы отклонение от цели в каждый момент времени его параметров траектории было минимальным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: