Борис Миркин - Что такое растительные сообщества

- Название:Что такое растительные сообщества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1986

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Миркин - Что такое растительные сообщества краткое содержание

Что такое растительные сообщества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В основе методов непрямой ординации лежит положение об отражении составом сообществ условий среды. Стало быть, два наиболее непохожих сообщества имеют наиболее различные типы местообитаний, а два наиболее сходных по своему составу — наиболее близкие. Если ординируются не сообщества, а виды, то в этом случае сходный характер распределения видов по различным описаниям опять-таки будет интерпретирован как отражение близости их экологии, а несходный — их экологических различий. Возможности современных ЭВМ позволяют самым различным образом анализировать сходство и несходство видового состава описаний или распределения видов по различным описаниям (эти методы получили название методов R и Q), однако их рассмотрение лежит за рамками содержания этой популярной книги.

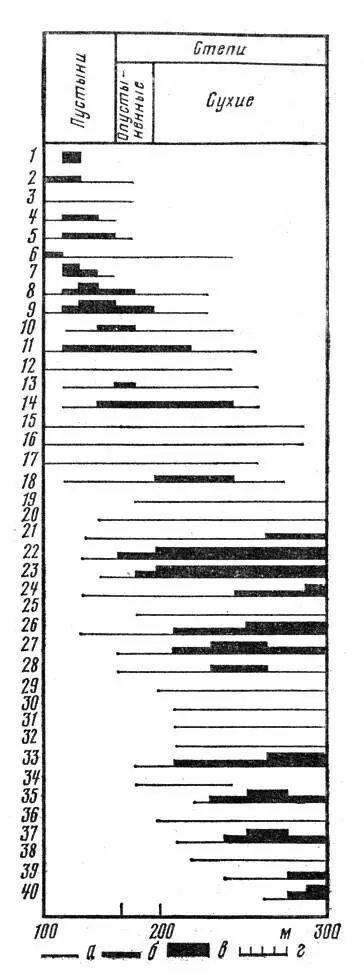

Приведем примеры результатов ординационного анализа растительности прямыми методами, в частности, прямым градиентным анализом. При этом методе для каждого описания исследователь получает оценку условий среды, далее упорядочивает описания по ряду нарастания фактора и характеризует либо изменение видового состава растительности через анализ сходства описаний (Q-метод), либо изменения постоянства отдельных видов (R-метод). На рис. 3 показаны результаты градиентного анализа изменения растительности на профиле протяженностью 350 км, который пересекал зону пустынь и степей Монголии и был заложен автором совместно с советскими и монгольскими коллегами. В данном случае экологическим фактором, который принят в качестве градиента, было расстояние от начала профиля, так как при движении на север увеличивается количество осадков. Такие схемы носят название топоклинов (от топо — положение, клин — постепенное изменение).

Рис. 3. Континуум на границе пустынь и степей Монголии. Встречаемость видов: а — 5-49%; б — 50-79%; в — 80-100%; г — каждое деление соответствует 25 км. Показано также изменение среднегодового количества осадков в мм Виды: 1 — драгантемум гобийский; 2 — солянка воробьиная; 3 — парнолистник желтодревесный; 4 — парнолистник Розова; 5 — анабазис коротколистный; 6 — реомюрия джунгарская; 7 — потаниния монгольская; 8 — змеевка джунгарская; 9 — ковыль гобийский; 10 — ирис Бунге; 11 — лук монгольский; 12 — бассия шерстолистная; 13 — лагохилюс иглолистный; 14 — лук многокорневой; 15 — птилотрихум сизый; 16 — крашенинниковия; 17 — гармала чернушковая; 18 — вьюнок Аммана; 19 — чий блестящий; 20 — цельнолистник даурский; 21 — карагаиа желтокорая; 22 — змеевка растопыренная; 23 — ковыль Крылова; 24 — полынь холодная; 25 — доктостемон цельнолистный; 26 — гетеропагшус шерстинистоволосистый; 27 — осочка твердоватая; 28 — карагана карликовая; 29 — хамеродос прямой; 30 — серпуха васильковая; 31 — сибальдианта сплюснутая; 32 — лапчатка двувильчатая; 33 — пырей гребневидный; 34 — полынь Сиверса; 35 — элисум китайский; 36 — володушка двустебельная; 37 — тонконог гребенчатый; 38 — цимбария даурская; 39 — мятлик вытянутый; 40 — карагана мелколистная

Следует обратить внимание на отсутствие каких-либо резких границ между зонами пустынь и степей и подзонами, которые также отражают изменения климата. Границы зон и подзон по этой причине проводятся с большим или меньшим элементом условности в результате коллективной договоренности. Всегда есть основания для споров о смещении границ на юг или на север на 50, а иногда даже на 75 или 100 км.

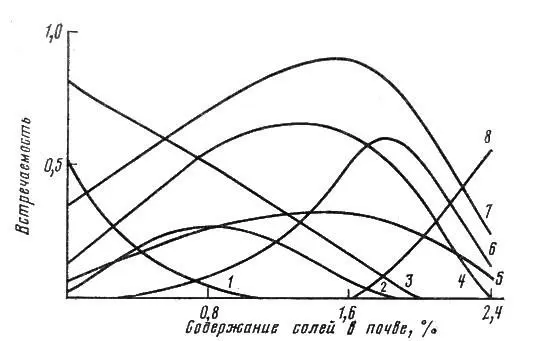

Рис. 4. Пример континуума растительности дельты Волги вдоль оси концентрации солей в почве (по: [Голуб]). 1 — частуха подорожниковая; 2 — молочай Бородина; 3 — канареечник тростниковидный; 4 — алтей лекарственный; 5 — ажрек; 6 — аргузия сибирская; 7 — клубнекамыш морской; 8 — триполиум обыкновенный

На рис. 4 и 5 показаны результаты градиентного анализа растительности дельты р. Волги по отношению к двум главным акологическим факторам этой территории — засолению и увлажнению. Рисунки наглядно показывают, что виды, подобные канареечнику тростниковидному и частухе подорожниковой, снижают свою встречаемость при повышении концентрации солей в почве. Триполиум, напротив, достигает максимума встречаемости при самом высоком засолении. Остальные виды имеют оптимум в средней части градиента. Рисунок хорошо иллюстрирует принцип континуума: распределения всех видов индивидуальны.

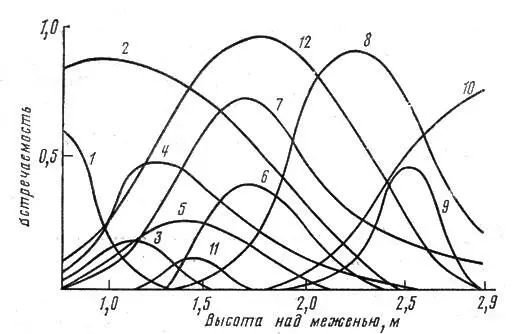

Рис. 5. Распределение некоторых видов дельты р. Волги по градиенту относительного превышения (по: [Голуб]). 1 — ежеголовник прямой; 2 — канареечник тростниковидный; 3 — риция; 4 — бодяк полевой; 5 — манник тростниковидный; 6 — молочай Бородина; 7 — алтей лекарственный; 8 — ажрек; 9 — свинорой пальчатый; 10 — мортук пшеничный; 11 — солерос европейский; 12 — клубнекамыш морской

Аналогична картина изменения характера растительности в связи с высотой над меженью (т. е. средним летним уровнем) реки. Относительное превышение коррелирует с увлажнением, причем поскольку климат в низовьях Волги соответствует полупустыне, то на интервале всего трех метров высоты происходит смена видов от типичных прибрежно-водных (ежеголовник, канареечник) через виды влажных солончаковатых лугов (клубнекамыш морской, алтей лекарственный) до растений полупустыни (ажрек).

Рис. 6. Распределение некоторых видов поймы р. Амударьи по градиенту засоления. 1 — тамарикс удлиненный; 2 — карабарак; 3 — туранга; 4 — ажрек; 5 — солодка гладкая; 6 — вейник сомнительный

На рис. 6 приведены результаты градиентного анализа отношения некоторых видов к засолению в условиях поймы р. Амударьи. Проанализированная растительность представляет собой прирусловые ивняки и тугайные леса. Для светолюбивых видов характерен провал в распределении многих видов при средней концентрации солей в почве, что соответствует наиболее полному развитию тополя туранги, который перехватывает ресурсы света. В этом проявилась хорошо известная экологам двувершинность распределения конкурентно-слабых видов, которые на части диапазона снижают свое участие в растительности за счет того, что там развивается более мощный конкурент.

Глава 6. Какие сообщества выгоднее природе? (Видовое разнообразие)

Обсуждая вопрос о гиперпространстве ниш, мы подчеркивали, что, оно, с одной стороны, зависит от комплекса чисто физических абиотических условий среды: количества осадков и ритма их поступления, обеспеченности почвы минеральными веществами, температурного режима,- а с другой — от свойств слагающих сообщество ценопопуляций растений. При появлении нового толеранта, который способен использовать ресурсы в тех условиях, когда прочие виды сообщества этого сделать не могут самого засухоустойчивого, холодостойкого, теневыносливого растения), увеличивается объем гиперпространства ниш. Это положение, кстати, ныне все шире используют рекультиваторы промышленных отвалов — вынесенных на поверхность пустых пород из шахт, скоплении шлаков и т. д. Наряду с чисто физическим увеличением гиперобъема ниш благодаря покрытию этих неуютных для растений субстратов слоем плодородной земли, изменения реакции их раствора из-за соответствующей химической обработки (нейтрализации) используют растения, наделенные высоким свойством S (это виды пустынь, солончаков и т. д.). Такие растения могут поселиться непосредственно на промышленном отвале без его обработки и начать процесс его биологического преобразования.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: