Борис Миркин - Что такое растительные сообщества

- Название:Что такое растительные сообщества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1986

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Миркин - Что такое растительные сообщества краткое содержание

Что такое растительные сообщества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Таким образом, при первом, поверхностном ознакомлении с положениями концепции экологических ниш можно сделать скоропалительный вывод о том, что, чем гиперпространство ниш больше, т. е. чем условия благоприятнее, тем выше должно быть видовое богатство сообщества, или как его называют, альфа-разнообразие. В этом случае мы должны бы были выявить линейную зависимость между продуктивностью и биомассой сообщества и числом видов-продуцентов и сделать вывод, что в любом случае для природы выгоднее сообщества с максимальным количеством видов. Однако это далеко не так, поскольку вопрос о том, какое количество цепопопуляцнй делит ресурсы, зависит еще и от того, какова стратегия видов, собравшихся в сообществе. Если в сообществе имеется очень мощный виолент (точнее, если сложились условия, что у одного из видов может проявиться сильная виолентность), то он может захватить "львиную долю" ресурсов, и в этом случае альфа-разнообразие будет очень низким. В речных поймах самыми богатыми минеральными веществами и оптимальными по режиму увлажнения являются так называемые слоистые почвы вдоль русла, где ежегодно выпадает обильный плодородный наилок и паводки хорошо увлажняют почвы. Однако в этих условиях сплошь и рядом сообщества крайне обеднены видами, а абсолютное доминирование получает костер безостый, который очень хорошо специализирован для жизни на таких периодически перекрываемых свежими наносами субстратах. В этих условиях лежит его синэкологический оптимум, и он активно подавляет конкурентов. Аналогично подавляет конкурентов и пырей ползучий, который также относится к числу корневищных растений и часто на залежи в первые годы после прекращения использования пашни формирует сообщество с абсолютным доминированием.

Как ни парадоксально, но если в случае такого монодоминирования несколько ухудшить условия, введя какой-то новый фактор, например умеренный выпас, то видовое разнообразие резко возрастает, как возрастает оно и в лесах, когда на них усиливается влияние человека, использующего лес как место отдыха (рекреационные нагрузки). Уменьшение гиперобъема ниши доминанта-виолента в этих случаях происходит за счет ликвидации условий его синэкологического оптимума. Таким образом, при прочих равных абиотических условиях видовое разнообразие в сообществе тем выше, чем равномернее виолентность слагающих сообщество ценопопуляций. Этот фактор учитывается и при создании травосмесей, где поддержание стабильности видового состава возможно только при включении в травосмесь трав примерно сходной виолентности и обеспечении некоторого ценотического баланса и примерно равного раздела гиперпространства ниш.

Р. Уиттекер, много занимавшийся проблемой видового разнообразия, подчеркивал, что в значительной мере оно является функцией "эволюционного времени", и, сопоставляя сходную растительность территорий, которые подвергались и не подвергались оледенению, приводил убедительные примеры большего богатства видами последней. Таким образом, кроме чисто физической величины гиперпространства ниш (экологического объема местообитания) сообщества и стратегического спектра слагающих его популяций, на видовое разнообразие оказывает влияние также абсолютный возраст сообщества, т. е. длительность его пребывания в ненарушенном состоянии. Связь этих трех параметров неопределенная, они могут усиливать или ослаблять друг друга, и потому Уиттекер делал вывод о том, что альфа-разнообразие относится к числу наиболее труднопрогнозируемых признаков сообщества.

Тем не менее если отвлечься от частностей и рассматривать общие тенденции изменения видового разнообразия в глобальном масштабе, то можно говорить о некоем главном градиенте разнообразия. Уиттекер определял его как изменения сообществ от высоких широт Арктики к тропикам на равнине и от высокогорий к равнинам. Самые богатые видами сообщества — тропические леса, саванны и самые бедные — сообщества альпийских и арктических пустынь.

Понятно, что коррективы к градиенту на равнине нужно внести при учете континентальности района, т. е. его удаления от океана, и соответственно количества осадков и характера изменения температуры в годичном цикле. Тепло без влаги, как и влага без тепла, не может служить источником улучшения условий и увеличения физического гиперпространства ресурсов, а стало быть, и альфа-разнообразия. По этой причине в низких широтах, если это пустыня, альфа-разнообразие также будет низким. Аналогично и в горах. Градиент увеличения видового разнообразия будет наблюдаться только в том случае, если в районе, где расположена горная система, соотношение тепла и влаги оптимально, т. е. если это район влажных тропиков или субтропиков. Если же, скажем, горная система расположена в пустыне, то изменение видового разнообразия не будет линейным, вначале при подъеме в горы оно будет возрастать (пустыня сменится степью или саванной), а затем пойдет на убыль. Таким образом, высказанные Уиттекером положения о главном градиенте разнообразия должны восприниматься с осторожностью.

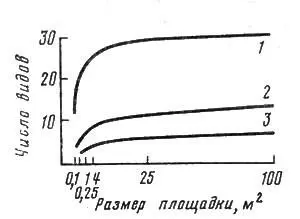

Для измерения альфа-разнообразия предложено много различных показателей, большинство из которых учитывает не только количество видов, но еще и соотношение их значимости в сообществе, т. е. степень количественной представленности. Тем не менее число видов на единицу площади является самым простым и самым надежным показателем. Возникает лишь достаточно сложный вопрос о том, на какой площади измерять это количество видов, так как с увеличением ее размера количество видов естественно возрастает. В целом фитоценологи приходят к выводу, что по мере увеличения размера пробной площади вначале количество видов увеличивается очень быстро, а затем эта кривая начинает постепенно затухать (рис. 7). Размер площадки, соответствующий этой точке перегиба кривой, определяемой обычно чисто эмпирически, называют минимальным ареалом сообщества. Нетрудно видеть, что в нашем примере нарастание полноты выявления флористического состава более быстро происходит в сообществах, богатых видами (луговая степь), чем в бедных (пустыни). Соответственно целесообразно при описании растительности в условиях луговой степи пользоваться площадкой меньшего размера, а пустыни — большего.

Рис. 7. Изменение числа видов с увеличением размера учетной единицы для трех типов сообществ Монголии. 1 — луговая степь с овсяницей ленской и разнотравьем; 2 — пустынная степь с змеевкой джунгарской и ковылем; 3 — пустыня с реомюрией джунгарской

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: