Борис Миркин - Что такое растительные сообщества

- Название:Что такое растительные сообщества

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1986

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Миркин - Что такое растительные сообщества краткое содержание

Что такое растительные сообщества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пробные площадки размера минимального ареала рекомендуется использовать для характеристики растительности. Они вполне представляют то сообщество, которое исследователь описывает, выявляя большинство видов сообщества, и позволяют оценивать количественную представленность каждого из них. Обычно фитоценолог пользуется условной шкалой учета роли видов с небольшим числом градаций. Точный учет количества вида (скажем, подсчетом числа особей или определением их массы) при такого рода описаниях обычно нецелесообразен, так как требует нереально больших затрат времени. Затратив его на один участок растительности, исследователь попросту не успеет описать еще другой, третий и т. д. А массовость исходного материала совершенно необходима для последующего выделения типов сообществ или ординации, при которых производят усреднение данных по каждому типу (классификация) или отрезку градиента (ординация).

Количество видов на такой соответствующей "минимальному ареалу" площадке может меняться в очень широких пределах, а сам размер пробной площадки может составлять от четырех (обычно травяные сообщества, луга, степи) до сотен квадратных метров (леса). В растительности нашей страны самые флористически богатые сообщества — луговые (северные) степи, где на учетной единице можно обнаружить свыше 100 видов. Все три фактора повышения разнообразия: объем гиперпространства ниш, отсутствие виолента и достаточное "эволюционное время" — действуют на эти ныне уже заповедные участки курских степей однонаправленно и параллельно. В таких сообществах очень ярко выражены дифференциация ниш вдоль оси сезонного развития, разногодичные колебания видового состава, дифференциация глубины проникновения корней и т. д. Самые бедные сообщества — это группировки растений вдоль побережий озер, где нередко распространены чистые заросли рогоза, тростника, камыша и т. д. На наших пашнях можно встретить 10-20 видов сорных растений (причем на видовую насыщенность культура агротехники может не влиять, виды могут быть представлены единичными особями, которые практически не снижают урожайности культурного растения), количество видов на лугах колеблется в пределах от 20 до 50-60. В широколиственных лесах благодаря влиянию доминанта-виолента видовом список оказывается меньшим, обычно он ограничен 20-70 видами, хотя существуют еще и мертвопокровные леса, где вследствие сильного затенения напочвенный покров почти не развит, и в этом случае число видов может падать ниже 10. Рекордсмены альфа-разнообразия — тропические леса насчитывают 1000 и более видов, причем преимущественно деревьев и лиан. Вообще, если просматривать изменение видового разнообразия лесов с севера на юг отдельно для деревьев и для напочвенного яруса, то картина получается весьма любопытной: количество видов напочвенного покрова падает, а число видов деревьев возрастает.

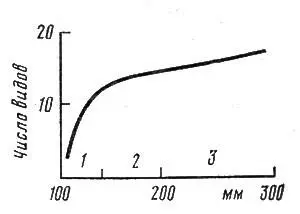

Рис. 8. Изменение видовой насыщенности (альфа-разнообразия) сообществ на градиенте пустыня — степь в Центральной Монголии. Рисунок повторяет тот же градиент, который показан на рис. 3. Указано среднее число видов на 100 м 2: 1 — пустыня; 2 — опустыненная степь; 3 — сухая степь

На рис. 8 показаны результаты статистического анализа изменения числа видов в сообществах аридной полосы Монголии — от пустынь к сухим степям. При усреднении данных большого количества описаний площадок размером 100 м 2(1500) картина получилась четкой и вылилась положительная зависимость между количеством осадков и числом видов.

Альфа-разнообразие является лишь одной из форм видового разнообразия растительности. Следующей формой является бета-разнообразие, т. е. разнообразие сообществ. Для его оценки можно использовать результаты классификации (см. гл. 13) и оценить бета-разнообразие числом установленных типов сообществ. Если в одном районе установлено ассоциаций меньше, а в другом — больше, то соответственно бета-разиообразие второго выше. Чаще же для измерения бета-разнообразия пользуются показателем, который называется "полусмен" и обозначается буквами НС (от английского half change).

Для измерения бета-разнообразия в полусменах проводят ординацию сообществ вдоль градиентов ведущих факторов и для каждого градиента устанавливают свою меру бета-разнообразия. Скажем, выполнив ординацию по оси увлажнения, смотрят, как меняется видовой состав от влажного полюса градиента к сухому. Естественно, что постепенно происходит выпадение одних видов и появление других. Как только произойдет смена половины состава, то разнообразие этой части градиента оценивается в 1 НС, когда состав растительности обновится целиком, разнообразие достигнет 2 НС и начнется новая смена состава сообщества. Разнообразие всего изученного градиента может составить 3, 4 и даже 5 или 6 НС.

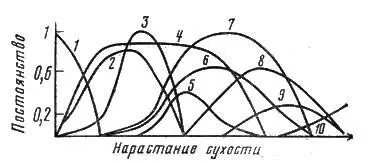

В Центральной Якутии широко распространены аласы — безлесные котловины в тайге, где благодаря аккумуляции солей развиваются сообщества солончаковых лугов. В центре аласа обычно озеро, по верхней части — степь. Если просматривать изменение бета-разнообразия от прибрежно-водных группировок до степи, то список видов сменится два раза — вначале на смену прибрежно-водным растениям, таким, как манник, тростник и осоки, придут настоящие луговые — ячмень короткоостый, пырей, бескильница и др., а затем они заменятся на степной набор — типчак, ковыль тырсу, ломкоколосник и др. Таким образом, бета-разнообразие аласа в Центральной Якутии по градиенту увлажнения оценивается в 4 НС. Показать полностью смену флористического состава на этом градиенте — дело довольно сложное (и вряд ли это интересно читателям). На рис. 9 показана смена лишь некоторых видов, наиболее характерных для разных типов растительности якутских аласов.

Рис. 9. Пример экологического ряда высокого бета-разнообразия на аласах Центральной Якутии. 1 — ломкоколосник ситниковидный; 2 — типчак ленский; 3 — прострел желтеющий; 4 — полынь замещающая; 5 — гвоздика разноцветная; 6 — ячмень короткоостый; 7 — бескильница тонкоцветковая; 8 — лисохвост тростниковидный; 9 — бекмания восточная; 10 — крестовник арктический

Наконец, все флористическое богатство района называется гамма-разнообразием. Оно слагается из альфа-разнообразия и бета-разнообразия. Практически это произведение среднего числа видов в сообществе на число типов сообществ, и потому одно и то же гамма-разнообразие может быть достигнуто разным путем: может быть сравнительно немного сообществ, богатых видами, и много сообществ, бедных видами. Таким образом, видовое разнообразие района является следствием "упаковок" двух порядков — ниш ценопопуляций и местообитаний популяций — и вклад этих "упаковок" в разных природных районах различен, хотя в целом, альфа- и бета-разнообразие меняются более или менее параллельно. В экстремальных условиях (пустыни) снижается альфа-разнообразие и климат "давит", нивелируя различия склонов разной экспозиции при невысоких превышениях, различия содержания в почве солей и т. д. При более благоприятных условиях, скажем лесостепной зоне, когда альфа-разнообразие возрастает, растительность наиболее чутко реагирует на малейшие нюансы рельефа, эдафических факторов и т. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: