Ричард Фейнман - Том 1. Механика, излучение и теплота

- Название:Том 1. Механика, излучение и теплота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Фейнман - Том 1. Механика, излучение и теплота краткое содержание

Том 1. Механика, излучение и теплота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Групповая скорость равна производной ω по k, а фазовая скорость равна отношению ω/k.

Посмотрим, можно ли понять, почему так происходит. Рассмотрим две волны с несколько различными длинами, как это показано на фиг. 48.1. Они то совпадают по фазе, то различаются, то снова совпадают и т. д. Однако теперь эти волны в действительности представляют волны в пространстве, распространяющиеся с немного различными скоростями. Но поскольку фазовая скорость, скорость узлов этих двух волн, не в точности одинакова, то происходит нечто новое. Предположим, что мы едем рядом с одной из волн и смотрим на другую. Если бы они двигались с одинаковой скоростью, то вторая волна оставалась бы относительно нас там же, где и была с самого начала, поскольку мы едем как бы на гребне одной волны и видим гребень второй прямо около себя. Однако в действительности скорости не равны. Частоты немного отличаются друг от друга, а поэтому немного отличаются и скорости. Из-за этой небольшой разницы в скоростях другая волна либо медленно обгоняет нас, либо отстает. Что же с течением времени происходит с узлом? Если чуть-чуть продвинуть одну из волн, то узел при этом уйдет на значительное расстояние вперед (или назад), т. е. сумма этих двух волн имеет какую-то огибающую, которая вместе с распространением волн скользит по ним с другой скоростью. Групповая скорость является той скоростью, с которой передаются модулирующие сигналы.

Если мы посылаем сигнал, т. е. производим какие-то изменения волны, которые могут быть услышаны и расшифрованы кем-то, то это является своего рода модуляцией, но такая модуляция при условии, что она относительно медленная, будет распространяться с групповой скоростью (быстрые модуляции значительно труднее анализировать).

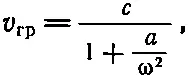

Теперь мы можем показать (наконец-то!), что скорость распространения рентгеновских лучей в куске угля, например, не больше, чем скорость света, хотя фазовая скорость больше скорости света. Чтобы сделать это, нужно найти соотношение d ω/ dk , которое мы вычислим дифференцированием формулы (48.14): dk / d ω=1/ c + a /(ω 2 c ). А групповая скорость равна обратной величине, т. е.

(48.18)

(48.18)

что меньше, чем с! Таким образом, хотя фазы могут бежать быстрее скорости света, модулирующие сигналы движутся медленнее, и в этом состоит разрешение кажущегося парадокса! Разумеется, в простейшем случае ω=kc групповая скорость d ω/ dk тоже равна с , т. е. когда все фазы движутся с одинаковой скоростью, естественно, и групповая скорость будет той же самой.

§ 5. Амплитуда вероятности частиц

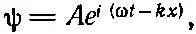

Рассмотрим еще один необычайно интересный пример фазовой скорости. Он относится к области квантовой механики. Известно, что амплитуда вероятности найти частицу в данном месте изменяется при некоторых обстоятельствах в пространстве и времени (давайте возьмем одно измерение) следующим образом:

(48.19)

(48.19)

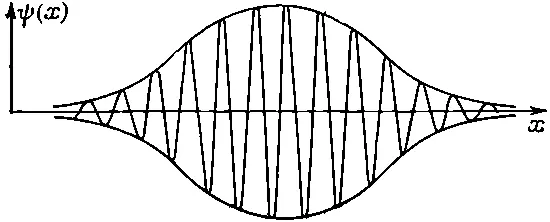

где ω — частота, связанная с классической энергией, E = ℏ ω, а k — волновое число, которое связано с импульсом соотношением р=ℏk. Мы говорим, что частица имеет определенный импульс р , если волновое число в точности равно k , т. е. если бежит идеальная волна повсюду с одинаковой амплитудой. Выражение (48.19) дает амплитуду вероятности, но если мы возьмем квадрат абсолютной величины, то получим относительную вероятность обнаружения частицы как функцию положения и времени. В данном случае она равна постоянной , что означает вероятность обнаружить частицу в любом месте. Рассмотрим теперь такой случай, когда известно, что обнаружить частицу в каком-то месте более вероятно, чем в других местах. Подобную картину мы описываем волной, которая имеет максимум в данном месте и сходит на нет по мере удаления в стороны (фиг. 48.6).

Фиг. 48.6. Локализованный волновой пакет,

(Это не то же самое, что изображено на фиг. 48.1, где волна имеет целый ряд максимумов, но сними вполне можно расправиться, сложив несколько волн с приблизительно одинаковыми значениями ω и k . Таким способом можно избавиться от всех максимумов, кроме одного.)

При этих обстоятельствах, поскольку квадрат выражения (48.19) представляет вероятность найти частицу в некотором месте, мы знаем, что в данный момент больше шансов найти частицу вблизи центра «колокола», где амплитуда максимальна. Если подождать немного, то волна передвинется, и по прошествии некоторого промежутка времени «колокол» перейдет в какое-то другое место. Зная, что частица вначале где-то была расположена, мы ожидали бы, согласно классической механике, что она будет где-то и позднее, ведь есть же у нее скорость и импульс в конце концов. При этом квантовая теория дает в пределе правильные классические соотношения между энергией, импульсом и скоростью, если только групповая скорость, скорость модуляции, будет равна скорости классической частицы с тем же самым импульсом.

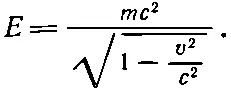

Сейчас необходимо показать, так ли это на самом деле или нет. Согласно классической теории, энергия связана со скоростью уравнением

(48.20)

(48.20)

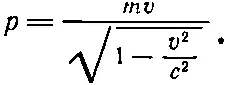

Точно таким же образом импульс равен

(48.21)

(48.21)

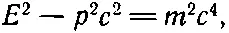

Как следствие отсюда после исключения v получается

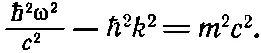

т. е. р μ р μ= m 2. Это величайший результат четырехмерья, о котором мы уже говорили много раз, устанавливающий связь между энергией и импульсом в классической теории. Теперь же, поскольку мы собираемся заменить E и p на ω и k помощью подстановки Е = ℏ ω и p =ℏ k , он означает, что в квантовой механике должна существовать связь

(48.22)

(48.22)

Таким образом, возникло соотношение между частотой и волновым числом квантовомеханической амплитуды, описывающей частицу с массой m . Из этого уравнения можно получить

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: