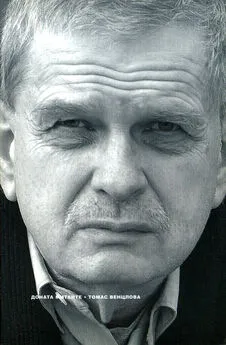

Доната Митайте - Томас Венцлова

- Название:Томас Венцлова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новое издательство»6e73c5a9-7e97-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2005

- Город:М.:

- ISBN:5-98379-027-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Доната Митайте - Томас Венцлова краткое содержание

Книга Донаты Митайте – первая научная биография Томаса Венцловы – знаменитого литовского поэта мировой величины, блестящего переводчика, литературоведа и профессора Йельского университета, мыслителя и диссидента, лишенного в 1977 году советского гражданства, друга Иосифа Бродского и Чеслава Милоша. Книга дополнена уникальными фотографиями из частных архивов и подборкой интервью с друзьями Венцловы – Натальей Горбаневской, Чеславом Милошем и др.

Томас Венцлова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Отец и сын по-разному откликались на многие важные события того времени, но оба выражали свой отклик в стихах. Например, в 1949 году Антанас Венцлова написал публицистическое, соответствующее официальным требованиям того времени, стихотворение «После Будапештского суда», в котором говорится о процессе Ласло Райка: «Нанятый Белградом-Вашингтоном / Сидит здесь шпион, палач, бандит, <���…> Человечество, взгляни в лицо Ласло Райка – / Это он нацелился ножом в твою грудь» [165]. Райк – старый коммунист, сидевший до войны в тюрьме, прошедший в 1936 году гражданскую войну в Испании, в послевоенное время ставший министром внутренних дел. В 1949-м ему сфабриковали дело, состоялся показательный процесс, о котором и говорится в этих стихах. Венгерская революция 1956 года началась именно с перезахоронения останков Райка, во время которого на улицы Будапешта вышло около полумиллиона человек. О подавлении этой революции свидетельствуют трагические «Стихи 1956 года» Томаса Венцловы. Значительно позже, в 1987-м, он написал «Инструкцию», которую венгерский литературовед и переводчик с литовского Эндре Бойтар считает лучшим стихотворением о венгерской революции [166]. Это одновременно и инструкция, как возложить гвоздику к памятнику Юзефа Бема в Будапеште, у которого тридцать лет назад началось венгерское восстание, и размышления об этом восстании, своей судьбе, о смелости и страхе, а еще о том, что ожидание, к которому приучают «равнины, степи, мгла» этого края, исполнено надежды.

Надежду питает аллюзия к стихотворению Циприана Норвида «Траурная рапсодия памяти Бема». Вот как звучит последняя часть этой рапсодии: «И поплетемся вдаль с песнею похоронной, / Урнами в двери стуча, посвистывая, как непогода, / Так что рассыпятся в прах стены Иерихона, / И спадет пелена с глаз и сердец народа. <���…> Дальше-дальше». [167]

В 1958 году, когда Пастернаку присудили Нобелевскую премию, Томас Венцлова с друзьями написали русскому поэту поздравительное письмо. Антанас Венцлова, напротив, говорил на III съезде Союза писателей о «контрреволюционном и слабом в художественном отношении романе Пастернака», а присужденную поэту премию называл «провокацией поджигателей холодной войны» [168]. Значительно позже Томас Венцлова напишет: «Пастернака мой отец осуждал, это правда, но мы уже тогда были на совершенно разных позициях, и ничего иного я от него ожидать не мог. Отец был коммунистом и левым старого покроя (тем больше я обрадовался, когда он через несколько лет отказался осудить Синявского и Даниэля по просьбе „Известий“)». [169]

Наверняка в семье случались и весьма пылкие дискуссии по общественным, политическим и другим вопросам, но в общем и Антанас, и Томас справлялись с ситуацией, понимая, что узы, которые их связывают, куда важнее, чем идейные или другие размолвки. Это доказывают и письма, сохранившиеся в архиве Антанаса Венцловы. В мае 1964 года Томас пишет отцу: «Часто думаю о Тебе (кстати, заново перечитал „Серебро севера“ <���…> и получил удовольствие). Мне очень жалко, что я так часто Тебя задевал, говорил разные глупости, не ценил множество прекрасных вещей и не чувствовал, что всякие, настоящие и надуманные расхождения во мнениях ничего не значат в сравнении с человеческими отношениями и доброжелательностью. Я всегда получал ее от Тебя больше, чем Ты от меня, и сейчас я постоянно думаю о том, что больше так нельзя» [170]. В июле 1970 отец пишет сыну: «Мне очень жалко, что из-за болезненной нервности я поступил нетактично и оскорбил Тебя. Прости меня. Я любил Тебя маленького, любил, когда лишился Тебя во время войны, люблю и сейчас». [171]

Со временем отношения отца и сына становятся все более партнерскими. В 1967 году Антанас Венцлова отдыхает и работает в Паланге. Оттуда он пишет сыну письмо, в котором анализирует его публикации в прессе, напоминая ему, что «до сих пор в нашем мире все еще существуют два мира» (иначе говоря, ужасный капиталистический и хороший социалистический). Отец сомневается в выбранных сыном авторитетах («Нельзя забывать о литературных творцах давнего и недавнего прошлого и настоящего, которые ценнее и Мандельштама, и Цветаевой, и даже Пруста»), но одновременно ему важно мнение Томаса: «Хочу с Тобой посоветоваться насчет моей рукописи. Писать ли дальше? Будет ли это кому-нибудь интересно и нужно? Эти вопросы грызут меня все болезненнее» [172]. Желание узнать мнение сына, посоветоваться с ним становится лейтмотивом писем и, без сомнения, бесед.

В глазах общественности ситуация, в которой оказались отец и сын, выглядела двояко: с одной стороны, Томаса власти преследовали меньше, чем его друзей, не имеющих могущественных покровителей; с другой стороны, часто он попадал в немилость именно как сын Антанаса Венцловы, поскольку нападать на отца было несподручно. Эта ситуация дошла до крайности в 1971 году, когда Антанас Венцлова лежал в больнице после очередного инфаркта. 24 марта он жалуется в дневнике на особенно сильный сердечный приступ и продолжает: «Сегодня на пленуме правления С[оюза] П[исателей] Томаса вроде бы должны принять в С[оюз]» [173]. Увы, но из десяти кандидатов в тот день не был принят в Союз писателей только Томас [174]. Для тех, кто голосовал против него, были неприемлемы и эстетические, и нескрываемые политические взгляды поэта, но есть мнение, что удар был нацелен совсем не на сына, а скорее на отца. Поэт Эугениюс Матузявичюс утверждал позже, что именно голосовавшие против Томаса повинны в следующем инфаркте Антанаса Венцловы [175]. Так же думает и сам Томас: «Скорее всего, были члены Союза писателей, которым очень хотелось загнать в могилу моего отца (и это им, конечно, удалось)» [176]. Ведь для Антанаса Венцловы членство в Союзе казалось очень важным, поэтому, когда туда не приняли его сына, удар оказался так силен.

Антанас Венцлова умер 28 июня 1971 года. У Томаса не осталось хоть и относительной в последние годы, но все же опоры. С другой стороны, именно после смерти отца он начал вполне открыто выражать свое мнение, не совпадавшее с официальным. Пока был жив Антанас Венцлова, сын старался этого не делать, чтобы не навредить отцу. В Советском Союзе отношения между знаменитыми отцами и их сыновьями складывались по-разному. С некоторой поправкой, русской параллелью отношениям Антанаса и Томаса может служить судьба Дмитрия и Максима Шостаковичей. По свидетельству очевидцев, у гроба отца Максим «…сидит философски. Для него окончилась опека большого друга, советчика, защитника, опоры. Что ждет его впереди?» [177]. Максим Шостакович, почти ровесник Томаса, родился на год позже, в 1938-м, а уехал в эмиграцию, как и Томас, через шесть лет после смерти своего отца, в 1981 году.

В стихах Томаса Венцловы «Старшему поэту», написанных в 1998 году, нет посвящения отцу, название обобщено, но внимательный читатель сразу вспоминает того «старшего поэта», который был рядом, жил в том же доме. Начало стихотворения: два поэта у лампы «под шелковым обтрепанным абажуром», объединенные одним текстом, и только им:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Томас (Пауль Томас) Манн - Ранние новеллы [Frühe Erzählungen]](/books/441343/tomas-paul-tomas-mann-rannie-novelly-fruhe-erz.webp)