Андрей Волос - Жизнь Изамбарда Брюнеля, как бы он рассказал ее сам

- Название:Жизнь Изамбарда Брюнеля, как бы он рассказал ее сам

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru

- Год:2017

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Волос - Жизнь Изамбарда Брюнеля, как бы он рассказал ее сам краткое содержание

Жизнь Изамбарда Брюнеля, как бы он рассказал ее сам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Как только в наличии оказались все металлические конструкции первой фермы, мы уложили их параллельно береговой линии неподалеку от места строительства и произвели сборку. Концы поместили на временные пилоны. Всю конструкцию равномерно нагрузили грузом в 770 тонн, или 2¾ тонны на погонный метр. Испытание дало удовлетворительные результаты. Ферму снова разобрали и начали приготовления к завершению строительства.

Обязательным его условием было не прерывать судоходство по реке на сколько-нибудь длительное время. Это стороннее, казалось бы, обстоятельство существенно повлияло на проект верхней конструкции: он не потребовал подмостей для строительства и не помешал судоходству более чем на двенадцать часов. Каждую часть фермы можно было отдельно и быстро поднять наверх. Для этого я использовал сложные цепные блоки, приводившиеся в действие воротом. Разобранной трубе придавали временную жесткость при помощи цепей — их натяжение позволяло сформировать ферму в таком виде, как будто она была собрана. Будучи подвешенной с двух концов, труба благодаря этим цепям могла нести собственный вес.

Предварительный поворот трубы для установки ее на место на платформе под прямыми углами к реке потребовал осторожности и изобретательности. Когда эта задача была решена, понтон, составленный из шести железных барж, встал напротив конца трубы. Все было готово к ее переброске через реку.

В утро четверга, 8 апреля 1852 года, трубу подкатили на двух платформах таким образом, чтобы ее конец нависал над понтоном. С приливом (а я забыл сказать, что Уай, несколькими милями далее впадающая в морской залив, подвержена влиянию приливов) понтон приподнялся, и труба легла на него. Чтобы управлять ею при движении через реку, использовались тросы, один конец которых был закреплен на берегу выше и ниже по течению, другой — вел к воротным механизмам на понтоне. Выбирая один или другой трос, мы направляли трубу должным образом.

Операция была начата в начале десятого. Без десяти минут десять понтон достиг противоположного берега. На трубе укрепили цепи грузоподъемного устройства. За день труба была поднята до уровня железнодорожного пути, а затем, вместе с прикрепленными к ней цепями и остальной частью фермы, она стала на свое место на вершине пилонов. Вся операция прошла упорядоченно и без какой-либо суматохи.

Уже 14 июля по первому пути пошли поезда. Вторую трубу переправили к первой таким же образом, и вскоре сооружение моста было целиком завершено. Общая его стоимость, господа, составила 77 000 фунтов стерлингов.

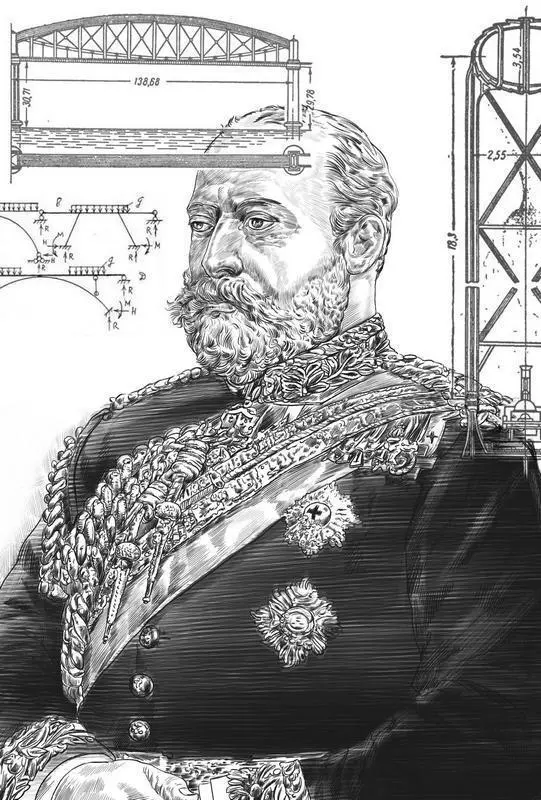

Если бы я имел склонность применять к самому себе или к какой-либо из моих инженерных выдумок излишне пафосные определения (столь часто свойственные бездарям), я бы заявил, что мост принца Альберта — последний и величайший из всех моих железнодорожных проектов!

Соорудить переправу железной дороги в Корнуолл через реку Тамар у города Салташ предлагалось еще с 1844 года. Первое время я размышлял над проектом парового парома, перевозящего составы с одного берега на другой. Однако такое решение коренным образом перечеркивало главное и самое ценимое нами свойство железнодорожного сообщения — его скорость и отсутствие препятствий, могущих вызвать сколько-нибудь серьезную задержку. Если же по достижении водной преграды возникает необходимость разделить поезд на части (целиком он никак не может поместиться на паром), перевезти их по очереди на другой берег (а все мы знаем, какую неспешность обычно проявляют паромы), там заново собрать и только тогда пуститься в дальнейший путь… Нет, нет и нет.

Итак — мост!

В 1845 году была создана компания. Парламент утвердил проект.

Ширина реки Тамар в районе Салташа составляет около 1000 футов, глубина в середине — 70 футов в прилив.

Проекты менялись. Первый — мост с одним пролетом длиной 255 футов, шестью пролетами по 105 футов и верхней конструкцией из сквозных деревянных арок. Второй — два пролета по 300 футов и два — по 200, с проходом для судов в 100 футов. Однако такая конструкция потребовала бы строительства трех пилонов на глубоководье.

Я решил строить один пилон, на который ложились бы концы двух пролетов шириной 465 футов каждый.

И я его построил.

Когда было проведено разведочное бурение и отрисованы профили дна и материковых пород, залегающих под ним, я укрепился во мнении, что трудностей будет не больше, чем в прежних проектах.

Возможно, я смотрел на вещи слишком оптимистично. Трудностей встретилось больше. Я не буду их описывать, поскольку принцип строительства опоры в целом был тот же, что использовался мной при возведении Чепстоуского моста. Правда, потребовалось множество модернизаций, ухищрений, расширения самого метода. И все же вдаваться в детали смысла нет — центральная опора Салташского моста, как во многих случаях, когда речь идет об инженерных сооружениях, скрыта от глаз и мало интересна тому, кто не является профессионалом, положившим большую часть жизни на сходные занятия.

Зато остальные части этого знаменитого моста в сочетании с прекрасным ландшафтом удивляют и восхищают каждого (так, во всяком случае, говорят), кто имеет счастье их увидеть.

Общая его длина составляет около 2200 футов. Он разделен на два больших пролета над рекой — каждый длиной 455 футов, и семнадцать боковых — от 70 до 90 футов, причем все они в целом расположены на крутом повороте пути.

Опоры боковых пролетов, а также два больших пилона, несущие на себе береговые оконечности главных ферм, сооружены из камня. Каменный центральный устой имеет 35 футов в диаметре, примерно на 12 футов возвышаясь над линией прилива. На нем установлены четыре чугунные восьмиугольные колонны, которые доходят до уровня железнодорожного полотна. Поезда проходят через арочные проемы, имеющиеся в опорах, на которых лежат концы больших ферм.

Каждая ферма состоит из овальной трубы ковкого железа, образующей арку, и двух подвесных цепей, по одной на каждой стороне трубы, соединяющих ее концы. Высота трубы, поднимающейся над опорами, такая же, что и расстояние от опор до вершины кривой, образованной подвесными цепями. В одиннадцати точках вдоль всей длины фермы цепи соединяются с трубой вертикальными стойками, которые соединены между собой диагональными стяжками. Это позволяет противодействовать напряжению при неравномерной нагрузке. Балки дорожного полотна подвешены на ферме при помощи вертикальных стоек, о которых уже было сказано, и в серединной точке между каждой из них.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: