Евгений Панов - Зоология и моя жизнь в ней

- Название:Зоология и моя жизнь в ней

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Товарищество научных изданий КМК

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9909296-1-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Панов - Зоология и моя жизнь в ней краткое содержание

Зоология и моя жизнь в ней - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Члены пары степных пустельг примерно в половине случаев подолгу (до часа и более) сидят перед началом спаривания на расстоянии около полуметра друг от друга, обмениваясь время от времени акустическими сигналами. Зачастую такие совместные посиделки приурочены к ветвям сухих деревьев, значительно удаленных от гнездовой ниши данной пары. Всё это не характерно для обыкновенных пустельг, у которых самец нередко, возвратившись в колонию после временного отсутствия, кроет свою самку прямо слету, недалеко от убежища для гнезда, где она проводит большую часть времени, когда находится в колонии. Самцы степных пустельг отдают пойманных ими полевок партнершам в основном в тот момент, когда те сидят прямо в нише, в которой идет постройка гнезда. У обыкновенных пустельг, напротив, кормление самцом самки может происходить достаточно далеко за пределами колонии.

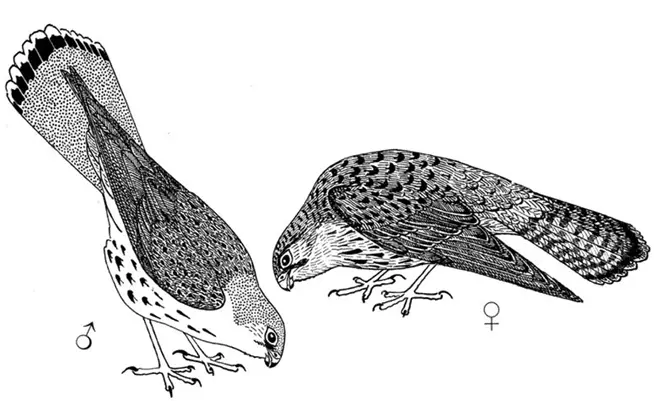

Пустельга обыкновенная. Falco tinnunculus

Когда наши наблюдения были обработаны статистически, оказалось, во-первых, что акт спаривания имеет в среднем немного большую длительность у обыкновенных пустельг и, во-вторых, что у этого вида последовательные копуляции гораздо чаще, чем у другого, объединены во времени в компактные серии.

«Новая систематика»

Начало моей работы в области зоологии совпало со временем разработки в ней новых подходов к решению векового вопроса, что же такое биологический вид и возможно ли узнать что либо достоверное о том, как реально движется в природе процесс возникновения и становления видов. Эта задача была поставлена ранее в коллективной монографии под редакцией выдающегося английского биолога Джулиана Хаксли «Новая систематика» [184]. Главная идея редактора этой книги состояла в том, что систематик, основная работа которого протекает в стенах музея, должен обогатиться навыками полевого натуралиста и ознакомиться с фундаментальными принципами генетики популяций. Только так, полагал Хаксли, новая систематика сможет подойти к продуктивному анализу процессов видообразования в действии.

Двумя годами позже вышла в свет книга Эрнста Майра «Систематика и происхождение видов с точки зрения зоолога» [185], переведенная на русский язык и изданная в СССР в 1947 г. В первой главе я писал о том, какое сильное влияние она оказала на развитие моих зоологических интересов. Майр конкретизировал идеи Дж. Хаксли применительно, главным образом, к орнитологии. Он одним из первых понял, сколь многое может дать новой систематике использование этологических подходов, разработка которых находилась в то время на пике развития.

Как раз в те годы стал набирать силы пересмотр привычных представлений, которые еще со времен К. Линнея фиксировали в каталогах видового разнообразия, основанных на анализе музейных коллекций тушек птиц. Мало что можно было сделать в этой новой перспективе, если речь шла о фаунах Европы и Северной Америки, которые десятилетиями детально исследовались поколениями местных орнитологов. По иному обстояло дело с птицами тех регионов, где орнитология отставала в развитии, и куда доступ опытных исследователей из этих стран был затруднен по тем или иным причинам [186].

Когда же у европейских и американских орнитологов начал усиливаться интерес к этим «экзотическим» фаунам, как из рога изобилия посыпались заметки в научных журналах такого примерно содержания: «Африканская птица Х – это не подвид вида У, а самостоятельный вид Z. Или, «Южноазиатские формы P и Q – это не самостоятельные виды, а всего лишь подвиды вида R».

Коль скоро ареной моих первых исследований оказались, по воле случая, как раз такие, сравнительно мало исследованные регионы Дальнего Востока, Центральной Азии и Закавказья, я волей-неволей был вынужден включиться в этот процесс уточнения таксономического статуса не только тех птиц, которые стали для меня модельными объектами, но и других, попадавшихся на глаза во время моих экспедиций.

Если говорить в этом контексте о моих модельных видах, то более углубленное ознакомление с литературными источниками сразу же преподнесло несколько терминологических сюрпризов. Например, уссурийского зуйка в шеститомнике «Птицы Советского Союза» ошибочно называли подвидом зуйка галстучника, а не самостоятельным видом. Черношейная каменка, которая в первых моих дневниках поименована латинским названием Oenanthe lugens barnesi , в той же сводке преподносилась в качестве географической расы вида, широко распространенного в Северной Африке и Передней Азии. В действительности же она оказалась подвидом другого вида – Oe. finschii . Здесь я просто повторял ошибку, которая содержалась в двух основополагающих сводках по орнитофауне нашей страны: «Птицы Советского Союза» и четырехтомник «Птицы СССР». Плешанку и испанскую каменку в обеих этих книгах уверенно считали подвидами единого вида: чернопегая каменка Oe. hispanica . О других подобного рода заблуждениях немало было сказано мной в предыдущих главах.

Пустынные снегири

В главе 2 я рассказывал о своем первом посещении Закавказья в 1970 г., куда я отправился по совету О. В. Митропольского. Прекрасный знаток орнитофауны южных пределов тогдашнего Советского Союза, он порекомендовал мне, в частности, обратить внимание на птиц с этим довольно неожиданным названием. По его словам, там, в Нахичеванской АССР, он встречал в одних и тех же местах, две их разновидности – толстоклювого и монгольского пустынных снегирей.

Мне это показалось странным, поскольку в руководстве «Птицы Советского Союза» их называли подвидами одного вида. А между тем, каждому, кто хоть немного знаком с основополагающими принципами систематики, хорошо известно, что подвиды данного вида – это его географические расы и потому едва ли могут быть встречены вместе иначе, чем на общей границе их ареалов. Но карты их распространения показывали, что Нахичеванская АССР лежит никак не на рубеже зон обитания толстоклювого и монгольского пустынных снегирей, но внутри весьма обширной области перекрывания их ареалов.

В один из первых же дней пребывания в горной полупустыне Нахичевани мое внимание привлек совершенно необычный звук. Он поразительно напоминал протяжный дребезжащий сигнал клаксонов, которые в самом начале ХХ века устанавливали на первые автомобили. Вскоре удалось выяснить, что этот звук – не что иное, как песня самца толстоклювого пустынного снегиря. Сам певец выглядел весьма необычно и эффектно, под стать этому совершенно не птичьему своему напеву. Все оперение нежно серовато-розовое, на крыле розовый цвет гораздо более интенсивный, и, в добавление ко всему, – ярко оранжевый клюв, толстый и конический, по форме примерно такой же, как у нашего северного снегиря.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: