Сергей Асенин - Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации

- Название:Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Асенин - Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации краткое содержание

Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Как известно, Дисней широко применял приемы гротескного смещения пропорций. Деформация в строении фигур Микки и других персонажей прежде всего предполагала значительное увеличение головы, которую режиссер считал главным элементом выразительности. Условность структуры диснеевских образов подчеркивалась также и рядом повторяющихся деталей, например, тем, что у героев было четыре, а не пять пальцев на руках, укрупнением рта и глаз — важных средств мультипликационной "мимики".

Талантливый французский режиссер Манюэль Отеро в картине "Арес против Атласа" с публицистически острым антивоенным содержанием, развивая мысль о невозможности безнаказанной агрессии в наш век, находит ей яркое мультипликационно-изобразительное воплощение. Сброшенная с самолета бомба, "протаранив" всю толщу земного шара, поражает тот же самолет, успевший в своем стремительном полете обогнуть планету. Фантастика, условность, изобразительное иносказание помогают сделать чрезвычайно наглядной и художественно действенной идею произведения. И это не нудная иллюстративность, послушно и пассивно подкрепляющая уже готовый, заранее "заданный" тезис, а образное видение, разворачивающее свои "доказательства", "аргументирующее" по всем законам художественной диалектики.

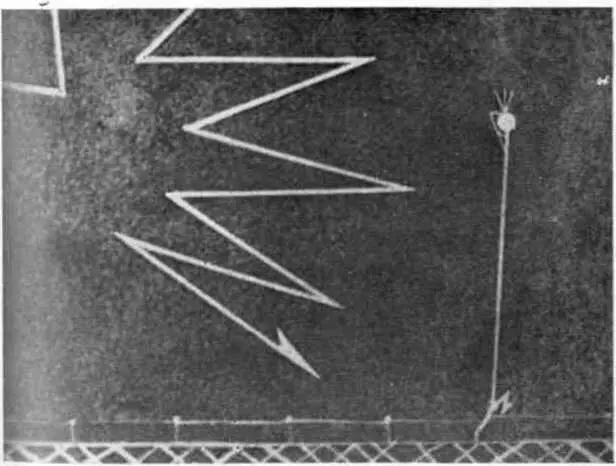

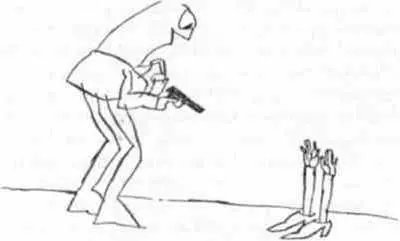

Златко Гргич. "Маленький и большой"

Образцы условно-графических решений в югославской мультипликации

В известном фильме режиссера Б. Дежкина "Матч-реванш", получившем всеобщее признание зрителей, есть остроумный эпизод, в котором один из игроков с такой скоростью устремляется вперед, что полоски, нашитые на его фуфайке, "отстают" от него, остаются позади, и ему приходится возвращаться за ними. Объясняя значение подобных специфических приемов мультипликационной условности, Б. Дежкин справедливо отмечает их фантастичность и неповторимое своеобразие. "Ни в каком другом виде кино такого быть не может, — говорит он, — да и в жизни так не случается. Но у зрителя тем не менее появляется ощущение необыкновенной скорости" [78]. Преувеличение не только во внешнем облике, но и в действиях, обычно выходящих у мультперсонажей за пределы нормальных физических возможностей, также один из широко распространенных способов эмоционального воздействия на зрителя. Мультгерои шутя преодолевают любые преграды, для них ничего не значат законы земного притяжения, законы пространства и времени. Им по плечу всё, на что способен вымысел художника, они проникают всюду, куда проникает его мысль.

Фантастика, отказ от внешнего правдоподобия не только видоизменяют характер действия и облик мультперсонажей, но и делают вымышленными, условно-парадоксальными, гиперболизированными обстоятельства, в которых они действуют. Ирония и вымысел художника, неправдоподобие, причудливость гротеска основываются на том, что в самой действительности бывают события и факты, которые выглядят совершенно неправдоподобно и противоестественно "с точки зрения здравого смысла". Говоря словами Гоголя, "чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия…" ("Нос"). Протест против алогизма действительного рождает его пародирование, являющееся одним из могучих средств выражения авторской оценки и эмоционального воздействия искусства.

Именно на таком принципе построена "История одного города" Салтыкова-Щедрина, мультипликационное решение образов которой было так верно найдено в фильме "Органчик" (1933, режиссер Н. Ходатаев). Что же касается условности самого движения мультперсонажей, то, думается, совершенно прав Е. Гамбург, когда говорит, что "движение рисованных персонажей, в том числе и так называемое "реалистическое", относительно движения натурального всегда условно. Различна лишь степень условности. Степень условности зависит от жанра, содержания фильма, внешности рисованного персонажа" [79].

Много сил у наших мультипликаторов в прошлом ушло на преодоление условности, выдаваемое за реализм. Занятие, противоречащее самой природе мультипликации и, разумеется, абсолютно бесплодное. Теперь уже стало истиной, что только глубокое понимание мультипликаторами особенностей этой условности и смелое их использование могут привести к новым творческим победам реализма.

Художественный строй киноискусства поразительно многообразен. И, очевидно, только полное забвение "магических" возможностей мультипликации приводит его теоретиков к утверждению, что кино — "это искусство, которое лучше всего передает нам ощущение реальности, так как наиболее верно воспроизводит ее внешние черты" [80]. Такое определение всего киноискусства, включающего в себя мультипликацию, не выдерживает критики. Мы можем понять режиссера, актера и художника, когда, обуреваемые жаждой творчества, они восторгаются впечатляющей точностью воспроизведения действительности, тончайших нюансов "жизни человеческого духа", которые доступны всевидящему оку кинокамеры. "Киноаппарат больше всего любит подлинность, реальность" [81],— говорит Сергей Юткевич. Выдающийся шведский режиссер Ингмар Бергман формулирует эту мысль с еще большей категоричностью и увлеченностью. "Многие режиссеры забывают, — пишет он, — что наша работа в кино начинается с человеческого лица. Мы можем целиком погрузиться в эстетику монтажа, мы можем сочетать в чудесном ритме предметы и натюрморты, мы можем создавать картины природы поразительной красоты, однако отличительным признаком высокого качества фильма несомненно является подход к показу лица человека. Из этого следует вывод, что актер — наш самый ценный инструмент… Мы должны понять, что наилучшее средство выражения, которым располагает актер, — это его взгляд" [82]. Здесь режиссер-мультипликатор молчит. Это не его стихия. Живое лицо и глаза доступны ему лишь в комбинированных фильмах. Его собственный взгляд, как и взгляд его актеров-"одушевителей" рисованного фильма или кукловодов, скрыт под маской мультперсонажа. Но с какой силой он может воскрешать и "сочетать в чудесном ритме предметы и натюрморты", с какой захватывающей художественной правдой и убедительностью символическое, метафорическое изображение несет на экране характерно-типическое, воплощает выразительно раскрытую в зримом образе мысль современного художника!

Поистине классическим примером условности мультипликационного образа может служить сатирический фильм Тодора Динова "Громоотвод". Герой фильма — линейно изображенный громоотвод, стержень, лишенный каких-либо внешних атрибутов человекоподобия. Более условное решение, пожалуй, трудно себе представить. Но выразительность движения, надменность позы в хорошую погоду и то, как он трусливо прячется в трубу при первом же приближении грозы, тотчас же создают в нашем представлении метко схваченные наблюдательным художником живые черты человеческой натуры, целый характер, воплощенный средствами рисованного фильма необычайно точно и экономно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: