Сергей Асенин - Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации

- Название:Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Искусство

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Асенин - Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации краткое содержание

Волшебники экрана. Эстетические проблемы современной мультипликации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В отличие от абстракционистских композиций в фильме Т. Динова нет формы ради формы движения ради движения. При всей ярко выраженной условности решения, при кажущейся "оголенности" и схематизме обобщенный метафорический образ громоотвода наполнен глубоким и вполне реальным содержанием; он дышит острой и ясной сатирической мыслью художника, выражает его вполне определенную гражданскую позицию И Динов, как истинный мастер, работает необычайно лаконично, ибо он опирается на им же умело вызванные ассоциации, пользуется подтекстом, иносказанием, создаст сжатый до предела образ-символ. "Чем я становлюсь более условным, тем лучше меня понимают", — замечает режиссер.

Не изнуряя себя бессмысленной и тщетной погоней за недостижимыми и ненужными ей возможностями натурного кино, мультипликация все больше познает и все более виртуозно использует свои собственные художественные средства. Диктуемая мультэкраном "масштабность" типизации, контрастность и гротесковая гиперболичность образов, представляющих собой типы-маски, фантастичность предлагаемых обстоятельств, условность движения, обобщенность и лаконизм рисунка и объемного изображения — все это делает мультипликационное кино глубоко враждебным тому натуралистическому "вирусу имитации", который, по меткому выражению Сергея Образцова, вместо пластической обобщенности кукол создает "муляжи человеческих тел и человеческих чувств" [83].

Теперь болезнь имитирования действительности, уродство натурализма, прямолинейное, нетворческое копирование натурного кино, облика и движения актера уходят в прошлое и осознаны мастерами советской мультипликации как нечто глубоко враждебное самим основам, природе их искусства. Но тем более важно подчеркнуть, что, как бы ни были велики возможности мультипликационной фантастики, как бы ни совпадали они с границами фантазии художника, условность изобразительного образа, движения, сюжета не произвольно беспредельна, а должна быть каждый раз внутренне мотивирована, художественно оправданна.

В этом смысле особое значение приобретает то, что говорил об условности и мотивировке Вс. Мейерхольд в своей замечательной лекции "Чаплин и чаплинизм", прочитанной в 1936 году. "У Чаплина, — замечает он, — эксцентриада начинает подкрепляться все более глубокой мотивировкой, идущей от тщательного изучения действительности. Этот момент чрезвычайно важен, потому что определяет характер его творчества, суть трюков в его игре, самую сердцевину этих трюков. Отныне всякий эксцентрический момент а его фильмах свидетельствует о глубоком и тщательном изучении действительности" [84]. Рассказывая о том, как Чаплин, наблюдая походку, манеры, движения лондонского извозчика, отбирал лишь тс черты, которые "сливались" в его представлении с тем условно-типическим образом, который он искал и создавал, Вс. Мейерхольд заключает: "Это очень характерно для Чаплина! Вот где подход к решению вопроса о "маске" для киноискусства. А ведь это вопрос великой важности [85].

Бытовая индивидуализация и чрезмерная психологическая детализация характера противоречат условности образа-маски, представляющего собой сгущенное, метафорически обобщенное отображение реального. Жизненная мотивировка, о которой говорит Вс. Мейерхольд, необходима как источник, как основа той "реальности видения", которая возникает за условно-типическим образом.

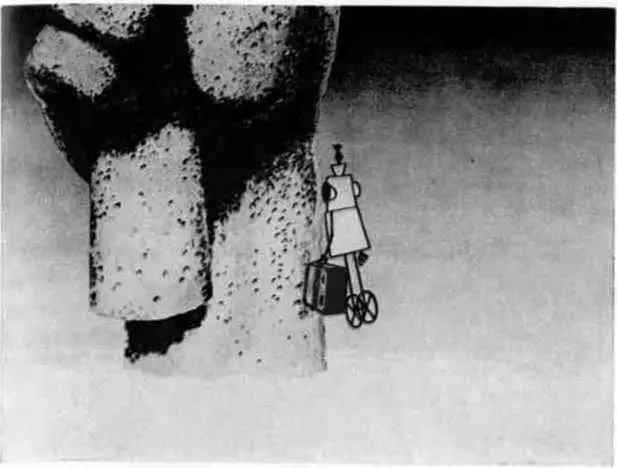

Федор Хитрук. "История одного преступления"

Йожеф Непп. "Оксидия"

Вадим Курчевский. "Легенда о Григе"

Условность не самоцель, а вполне естественный и внутренне оправданный "язык" художника-мультипликатора, ставящего перед собой задачу реалистического отображения действительности. Искусству рисованного и кукольного фильма, если оно хочет жить, развиваться, реализм так же кровно необходим, как и любому другому искусству. Мультипликации, "опредмечивающей" в символических, метафорических изображениях человеческие побуждения, мысли, создающей характеры-типы, доступна та особая сила и радость, о которой писал Дзига Вертов: "радость правды, а не правдоподобия.

Радость от глубокого видения сквозь грим, сквозь игру, сквозь роль, сквозь маску" [86].

Драматургия мультфильма

Из чего складывается мультфильм! Драматургия мультфильма — понятие сложное. Может быть, правильнее было бы сказать "строение", "архитектоника", ибо речь идет об основных компонентах — литературном, изобразительном и музыкальном образе фильма. Но слово "драматургия" в его широком смысле представляется мне вполне уместным, более точным и привычным. Из чего складывается мультфильм, каковы главные элементы структуры, определяющие его художественное своеобразие и действенность?

Конечно, прежде всего это выбор темы, сюжета, материала, которые станут канвой драматургии картины. Замысел фильма может быть выдуман авторами, рожден случайно увиденным рисунком или плакатом, карикатурой в газете, циклом гравюр известного художника, иллюстрациями к давно уже вышедшей книге. Это могут быть симфония и балет, песня и театральная сценка, кукольное представление или анекдот. И, конечно, не в последнюю очередь — законченное литературное произведение: стихотворение или рассказ, народная сказка или выдающееся творение классика. Но от чего бы ни отталкивался первоначальный замысел фильма — от уже существующих рисунков и картин художника или от литературного произведения, — все равно в основе мультфильма должен лежать всесторонне разработанный, драматургически полноценный сценарий.

"Вопрос драматургии — сейчас вопрос будущего мультипликации" [87]— этот тезис, столь категорично выдвинутый еще в 1936 году Г. Рошалем, полностью сохраняет свою актуальность. К этой, казалось бы, элементарной истине мультипликация пришла не сразу, и сейчас, к сожалению, важность ее не всегда в должной мере учитывается. Вера во всемогущество выразительного движения, якобы уже достаточного для того, чтоб увлечь зрителей, не раз играла злую шутку с мультипликаторами, приводила к созданию фильмов-пустышек.

Между тем, несмотря на огромную роль художника, мультипликация, как и другие виды кино, — драматическое искусство, плодотворное развитие которого зависит прежде всего от драматургии, составляющей необходимую литературную основу фильма.

Мультипликация смело экранизирует все близкое и родственное ей в литературе — Свифта и Салтыкова-Щедрина, Гоголя и Чехова, Андерсена и братьев Гримм, Жюля Верна и Киплинга, Маяковского и Гайдара. В титрах студии "Союзмультфильм" — имена видных современных поэтов и прозаиков: Назыма Хикмета, Юрия Олеши, Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Сергея Михалкова, Валентина Катаева. Блестящими мастерами и знатоками всех тонкостей мультипликационной драматургии заслуженно считаются Владимир Сутеев, начавший еще в 20-х годах работать в мультипликации как художник, а затем режиссер и сценарист, Михаил Вольлин и Николай Эрдман, создавшие сценарий фильма "Федя Зайцев", ставшего классикой детской мультипликации, и много других превосходных картин. Плодотворно работают в мультипликации Л. Лагин, С. Рунге, М. Слободской, Э. Успенский. Большой интерес в мультипликации последних лет представляют работы сценаристов В. Лившица ("Приключения барона Мюнхгаузена" и "Франтишек"), Г. Сапгира и Г. Цыферова ("Лягушонок ищет папу", "Паровозик из Ромашкова", "Честное крокодильское"), Ж. Витензон ("Варежка") и других.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: