ПИОНЕР - Пионер, 1939 Октябрь 10

- Название:Пионер, 1939 Октябрь 10

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

ПИОНЕР - Пионер, 1939 Октябрь 10 краткое содержание

Пионер, 1939 Октябрь 10 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из всего путешествия Кайшаурская долина произвела на Лермонтова, наверно, самое сильное впечатление. Не даром он описал ее в поэме «Демон». А разве первая страница романа «Герой нашего времени», которую Лермонтов начал с описания Кайшаурской долины, - не самый замечательный пейзаж во всей русской литературе?!

Спустившись в долину, вы миновали половину Военно-Грузинской дороги, а дальше идет уже настоящая Грузия: припекает солнце, дорога становится пыльной, по обеим сторонам ее появляются плодородные виноградники, поля, разноцветными лоскутами взбегающие на склоны гор. Скрипят арбы, запряженные равнодушными буйволами, слышны голоса песен, шум Белой Арагвы, которая, посторонившись, то отдаляясь, то приближаясь, провожает дорогу до Мцхета.

Из бесплодного Дарьяла вы попадаете в новую страну.

Когда вы впервые едете по Военно-Грузинской дороге, вам все время приходят на память стихи Пушкина и стихи Лермонтова. Они предупреждают вас на всем пути. А в то время эти впечатления от путешествия были еще новее, еще необычайнее. Ведь в то время, когда ехал Лермонтов, были только стихи Пушкина.

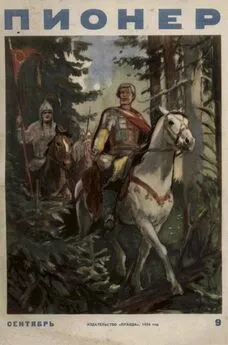

Перевалив через Крестовую гору, Лермонтов бросил тележку и «стал ездить верхом».

«Лазил на снеговую гору (Крестовая), на самый верх, что не совсем легко, - писал он Раевскому, - оттуда видна полог вина Грузии, как на блюдечке… Так сидел бы да и смотрел целую жизнь».

Из целой коллекции рисунков, которые Лермонтов сделал в Грузии, сохранилось только пять. Один из них изображает развалины на берегу Арагвы.

На Военно-Грузинской дороге нет не только больших городов, но даже и селений. Суровая погода Дарьяла, каменистые утесы Гуд-горы не способствуют хлебопашцу. Жители этих мест хлеба почти не сеют, виноград не вызревает в холодных ущельях. Поэтому здесь занимаются скотоводством, пасут овец на сочных горных лугах, на неприступных кручах.

Станции Ларе, Казбек, Коби, Гудаур в то время были маленькими крепостями, в которых можно было обороняться от нападения горцев. Несколько домов, сложенных из крепкого камня, составляли селения Казбек и Коби. У слияния Арагвы с рекой Курой расположилась первая большая станция - Мцхет. Отсюда не больше двадцати верст до Тифлиса.

Мцхет основан задолго до нашей эры. До IV века этот город был столицей Грузии, но уже в V веке столица была перенесена в Тифлис. Сохранился мост, построенный во Мцхете римскими легионерами Помпея, которые шли через Грузию на Восток.

Лермонтов осматривал сумрачные стены старинного Мцхетского собора, украшенные древними фресками. Тысячелетней историей веяло под его сводами. Пол был вымощен могильными плитами с именами грузинских царей. Этот собор Лермонтов описал в поэме «Мцыри»:

«Немного лет тому назад Там, где сливаяся шумят Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и Куры, Был монастырь. Из-за горы И ныне видит пешеход Столбы обрушенных ворот, И башни, и церковный свод; Но не курится уж под ним Кадильниц благовонный дым, Не слышно пенье в поздний час Молящих иноков за нас. Теперь один старик седой, Развалин страж полуживой, Людьми и смертию забыт, Сметает пыль е могильных плит,

Которых надпись говорит О славе прошлой - и о том Как, удручен своим венцом, Такой-то царь в такой-то год Вручал России свой народ».

Мцхетский собор, в полу которого вделаны могильные плиты с именами грузинских царей, цел до сих пор; его можно осматривать. А на высокой остроконечной горе за Курой находится полуразрушенный монастырь Джварис Сакдари. Очевидно, описывая в «Мцыри» мцхетскую обитель, Лермонтов имел в виду и этот монастырь и как бы объединил в один два собора, потому что могильные надписи он мог видеть в одном, а «столбы обрушенных ворот» - в другом.

Военно-Грузинская дорога кончалась. С последнего пригорка у Гартискапской заставы Лермонтов увидел Тифлис. После многих дней пути по дикому ущелью Дарьяла и садам долины Арагвы Лермонтову должно было казаться, что раскинувшийся меж склонами гор этот необычайный город с плоскими кровлями домов и остроконечными куполами церквей стоит на краю света. Тбилиси считался в то время большим городом. На самом деле он был совсем маленьким: население его едва превышало 30 тысяч. Эриванская площадь, по которой теперь, в дни наших праздников, сомкнутым строем проходят перед трибунами танки и бронемашины, артиллерия, пехота и сотни тысяч тбилисцев, - эта главная площадь города представляла собой в то время громадный пустырь, перерезанный оврагом. Здесь были расположены двухэтажное здание Главного штаба, дом полиции, ресторация Матасси и здание духовной семинарии.

Посреди площади были сложены бревна для новых построек, на них по вечерам; располагались покурить и покалякать жившие в ближайших кварталах тифлисцы и русские офицеры и чиновники. Иногда приглашали зурну и устраивали танцы тут же, на площади. Молодежь таицовала, а все собравшиеся хлопали в ладоши в такт музыке. Город жил по-домашнему.

А там, где сейчас обсаженная платанами, асфальтированная Сололакская улица, был другой овраг. Отсюда начинались в то время знаменитые сололакские сады, а по ночам за оврагом выли шакалы и волки.

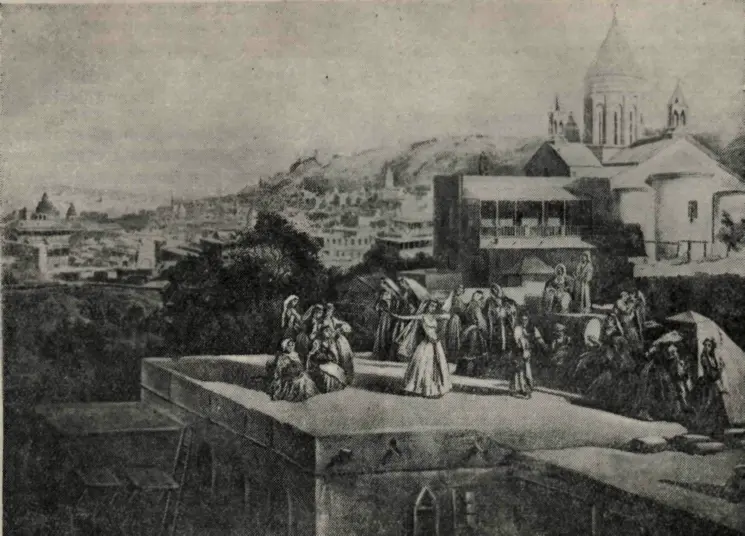

Лезгинка.

По ночам город не освещался. Исключение составляло здание полиции, около которого горел один фонарь. Два другие фонаря освещали дом главноуправляющего Грузией барона Розена. Русские офицеры много лет спустя вспоминали о том, как, возвращаясь по вечерам из гостей, не раз падали в овраги и буераки. Наверно, и Лермонтов падал.

Мостовых в Тифлисе в то время не было. В сухие, жаркие дни стояла невообразимая пыль. А когда шли дожди, грязь была невылазная - пешком трудно было выбраться из дому. Экипажей в то время в Тифлисе было мало. Только восемь - девять грузинских аристократических семей имели собственные выезды. Остальные жители ездили на тряских дрожках. Садились на них боком или верхом. Когда дрожки начинало подбрасывать на ухабах, удержаться на них с непривычки было очень трудно. Но тифлисцы настолько к ним приспособились, что даже девушки ездили вчетвером и впятером на этих дрожках. Две садились на дрожки верхом, лицом друг к другу, а две другие, сидя у них на коленях, сплетали руки и, обнявшись, этаким букетом неслись по городу на дрожках, на которых и крепкий офицер мог усидеть с трудом. А сзади, на запятках, непременно помещался маленький мальчик - «бичо», - без которого девицам выходить на улицу считалось неприличным.

Так девушки и ездили в гости друг к другу. У большинства из них только и было развлечений, что ходить в церковь и в баню, ездить в гости на дрожках, а по вечерам танцевать на крыше лезгинку. А каждый четверг, с утра, чуть ли не все женщины Тифлиса шли на гору к церкви святого Давида. Около этой церкви похоронен великий писатель Грибоедов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: