Константин Яцкевич - Теоретические основы христианской психологии. Учебно-методическое пособие

- Название:Теоретические основы христианской психологии. Учебно-методическое пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449602961

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Яцкевич - Теоретические основы христианской психологии. Учебно-методическое пособие краткое содержание

Теоретические основы христианской психологии. Учебно-методическое пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Да, отвечают аскетика, святоотеческая психология и духовное наследие святых отцов Церкви, способ познания природы человеческого эгоизма (самости) существует и многие подвижники через аскетическую практику, посредством глубокого покаяния и работы со страстями раскрыли многие секреты устройства эгоизма и основополагающие механизмы его работы.

Что же такое человеческий эгоизм и эгоцентризм, как состояние сознания, в его сущностном понимании особого способа Я-восприятия, Я-мышления и Я-мировоззрения современного человека?

Начинать исследование эгоизма следует с этимологии данного термина и понятия. Буквально эгоизм значит «Я-изм», поскольку само понятие «эго» происходит от латинского «ego», что значит «Я». Иными словами, эгоизм – это особый способ организации мышления и восприятия через призму личного человеческого «Я» со всеми признаками и особенностями, присущими этому «Я». Речь идёт, прежде всего, о системе поддерживающих «Я» качеств и полноте власти «Я» над человеком – от ненависти к самому себе до безграничной любви.

Можно сказать, что эгоизм – это форма проявления человеком самости, как высшей распорядительной роли эго, т.е. «Я» от безграничного себялюбия – до ненависти к себе (вплоть до суицида).

Таким образом, для эгоизма характерно качество самости (я сам), как неограниченной распорядительной функции «Я», которая направлена на все сферы человеческой мыследеятельности по всему спектру возможностей личности.

Чаще всего эгоизм проявляет себя в виде извращённого самолюбия, как главной и доминантной установки любви себя превыше всего другого.

В этом отношении эгоизмом можно назвать такой тип организации человеческой мыследеятельности, который определяется бессознательным внутренним стремлением только к личной пользе и выгоде с нежеланием интересы других людей и коллективные интересы ставить выше личных.

Эгоизм всегда предполагает совершенно особый тип организации и структурирования когнитивной сферы, который можно назвать эгоцентризмом.

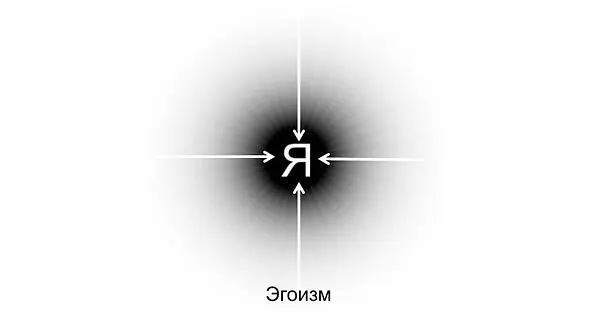

Эгоцентризм – это такой способ структурирования когнитивной сферы, в котором эго выступает своего рода «ядром» или центром сосредоточения всех интересов эго личности, замыкая на себя все когнитивные связи. Таким образом, эго представляет собой в эгоцентрической структуре личности некую условную точку фиксации «Я» и сосредоточения всех когнитивных связей.

Принцип гравитации эго

Из данной схемы понятно, что при эгоцентризме в центре когнитивной сферы находится некое абстрактное человеческое «Я», наделённое при этом совершенно конкретными функциями, правами и полномочиями.

Именно это человеческое «Я», будучи по существу виртуальной структурой или когнитивной проекцией реальной личности, фактически замыкает на себя всю полноту власти над человеком, становясь своего рода «царём» внутри личности.

Примечательно то, что «Я» не возникает из ниоткуда, а целенаправленно формируется в процессе обучения и воспитания. Иными словами, эго представляет собой весьма динамичную и саморазвивающуюся систему, которая имеет устойчивую тенденцию к росту и укреплению, подобно «растению».

Иными словами, при благоприятных условиях, эго способно расти и укрепляться до значительных размеров, становясь не просто доминантой, а единоличным и полновластным «хозяином» всей системы сознания, формируя и утверждая соответствующее эгоцентрическое мышление и мировоззрение, как единственно правильное.

Носителей именно такого типа эго мышления и мировоззрения называют совершенными эгоистами, которые не видят в жизни никого и ничего, кроме себя.

Говоря об эгоизме, невозможно не коснуться вопроса истории исследования его структуры. Одна из первых моделей структуры эго была предложена основателем психоанализа З. Фрейдом в начале 20-х годов прошлого века («Психология масс и анализ человеческого Я» 1921 г).

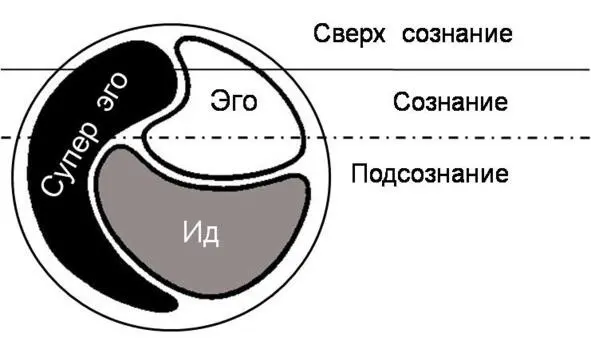

Как уже говорилось ранее, характерной особенностью парадигмы академической психологии является то, что в основу модели и структуры личности изначально был положен принцип эгоцентризма, который и был сформулирован Зигмундом Фрейдом в его троичной концепции Эго (Я), Ид (Оно) и Супер Эго (Сверх Я).

Эго(Я) представляет собой по Фрейду ту часть человеческой личности, которая осознаётся как повседневное «Я» и находится в контакте с окружающим миром посредством восприятия и ощущения. По мнению того же Фрейда «Я» формируется в самом человеке в определённый момент зрелости из неких базовых структур бессознательного по мере формирования личности, становясь со временем основой всего сознательного.

Ид(Оно) – представляет собой два полярных и постоянно противоборствующих начала в человеке – конструктивное (либидо) и деструктивное (мортидо), взаимодействие которых и порождает по мнению того же Фрейда всю сознательную активность человека во всём богатстве впечатлений, ощущений, эмоций, переживаний и чувств.

Супер Эго(Сверх Я) – представляет собой по мнению того же Фрейда глубинные и неосознанные родительские образы наследственного (архетипического) характера или управляющие социальные программы, которые «сами собой» активизируются по мере роста и развития психики. По его мнению, именно с ними и связана религиозность человека и мысли о Боге, как «большом отце». Следует отметить, что данная схема выглядит весьма обоснованно с рационально-психологических представлений, хотя с точки зрения христианской антропологии и психологии тут имеется масса противоречий.

Общая схема эго персональности по Фрейду

Развивая эволюционную теорию возникновения сознания, Фрейд делает вывод о том, что сознание – это только часть психики, область осознаваемого индивидом, определяющая выбор поведения в социальной среде, однако не всецело, поскольку могут быть и другие факторы, мотивирующие поведение, относящиеся к общепринятому, этно-культурному или не осознаваемому (духовно-нравственному).

Исследование Зигмундом Фрейдом структуры эго приводит его к необходимости чёткого разграничения осознаваемого (психического) и не осознаваемого (духовного), вплоть до противоречий между ними, что сегодня можно считать заблуждением.

Тем не менее, Фрейд признаёт то, что в их бесконечной борьбе доминанта бесспорно принадлежит не осознаваемому, т.е. духовному.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: