Ольга Деркач - Книга Москвы: биография улиц, памятников, домов и людей

- Название:Книга Москвы: биография улиц, памятников, домов и людей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-097263-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Деркач - Книга Москвы: биография улиц, памятников, домов и людей краткое содержание

Это дружная семейная пара, соавторы и соратники, плодотворный творческий тандем которых рождает прекрасные книги. Среди них «Книга века» и «Горбачев. Переписка переживших перестройку».

«Книга Москвы» – не путеводитель и не энциклопедия. Сухую истину справочника авторы щедро сдобрили своим собственным отношением к предмету, своими размышлениями и выводами, ненавязчивым юмором, и в результате получилась книга для легкого, но полезного чтения о Белокаменной и Первопрестольной. Улицы, памятники, дома, станции метро, горожане представлены здесь в алфавитном порядке на широком, географическом и литературном пространстве.

Книга Москвы: биография улиц, памятников, домов и людей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И вот уж подлинно: не было бы счастья… В 1987 году случился разводно-разъездный скандал во МХАТе. В результате МХАТов стало два, и тот, что остался при главном режиссере Ефремове и здании в Камергерском переулке (тогда – проезд Художественного театра), получил имя Чехова. И по заслугам – как Чехову, так и МХАТу: пьесы «Три сестры», «Дядя Ваня» и «Вишневый сад» Антон Павлович написал специально для Художественного театра, а проваленная в Петербурге «Чайка» шла в Художественном с таким триумфом, что стала его эмблемой.

«Ч»

Самая московская буква

В мире русского алфавита тоже существует дискриминация. Полистайте любой словарь, и вы убедитесь: слов, начинающихся, например, на буквы «К» и «С», существенно больше, чем на ту же «Ч». Но в московской топонимии «Ч» берет реванш. Еще бы: Чертаново, Черкизово, Черемушки, Черепково, Черницыно – московские местности, Черемушка, Черепашка, Чермянка, Черногрязка, Чернушка, Чертановка, Черторый, Чечера, Чура, Чурилиха – московские речки и ручьи. Убедились? На «гордую» букву «К» энциклопедия «Москва» приводит только 9 названий рек и ручьев, а на «С» и того меньше – 7. Так что по всем раскладам выходит: «Ч» – самая московская буква.

Чапаевский переулок

Слушатель «академиев»

До 1931 года от Ленинградского шоссе, на том его участке, который в 1957 году назовут Ленинградским проспектом, в сторону 2-й Песчаной улицы (которая позже побудет еще улицей имени румынского коммуниста Георге Георгиу-Дежа) отходил тихий Гимназический переулок. В упомянутом году он, разумеется, отходить не перестал – называться стал по-другому: Чапаевский переулок. Может быть, вам кажется, что Чапаев имеет к Москве такое же отношение, как, например, Карл Маркс? А вот и нет: в отличие от классика науки своего собственного имени, Чапаев хоть недолго, но жил в Москве. Уроженец деревни Будайка, ныне вошедшей в черту города Чебоксары, героически погибший на реке Урал у города Лбищенска, который теперь называется его именем, бывший подпрапорщик и кавалер четырех Георгиевских крестов и медали, начальник 2-й Николаевской дивизии, Василий Иванович Чапаев в ноябре 1918 года был откомандирован на учебу в Академию Генштаба РККА. Только военная теория, в отличие от практики, не увлекла легендарного комдива: уже в январе 1919 года неугомонный военачальник отпросился в действующую армию.

Так что оплошали братья Васильевы, уважаемые сценаристы и режиссеры любимого народом фильма «Чапаев», вместе с писателем Фурмановым, по книжке которого они это кино снимали. В породившей кучу анекдотов реплике Чапаева: «Я ведь академиев не проходил. Я их не закончил», только вторая часть – правда: не закончил. Но проходил – и об этом свидетельствует не только «Советская военная энциклопедия», но и карта Москвы.

Чай

Центрочай

Чай Высоцкого выпит,

Сахар Бродского съеден,

Вот и нет никого

На всем Божьем свете.

Очевидную двусмысленность стихов Бориса Гордона поймет сегодня не всякий. Что делать – времена меняются, и вместе с ними меняются жизненные реалии. Для нашего современника Бродский – это отсидент, эмигрант, поэт и нобелевский лауреат, Высоцкий – это Гамлет, песни, Таганка, «кони привередливые». Для россиянина начала XX века сахар Бродского и чай Высоцкого – не поэтический образ, а качественные пищевые продукты; соответственно, и Бродский с Высоцким не феномены культуры, а обыкновеннейшие, хотя и очень богатые, купцы.

О киевском сахарозаводчике Лазаре Бродском мы тут говорить не будем, а вот московский купец 1-й гильдии и потомственный почетный гражданин Москвы Вульф Высоцкий – это наш персонаж. А все потому, что торговал купец Высоцкий чаем. Пить чай Высоцкого было делом престижа – не только для москвичей, но и для всех жителей огромной Российской империи, поэтому обороты его чайной торговли впечатляют: 35 миллионов тех полновесных, дореволюционных рублей ежегодно. Больше него продавала только фирма Кузнецова. А ведь был еще разветвленный клан чаеторговцев Перловых, семейному соперничеству которых Москва обязана пагодой в китайском духе на Мясницкой. На коронацию Николая II ждали китайского принца Ли Хунчжана. В ожидании высокого китайского гостя Сергей Васильевич Перлов, младший сын основателя фирмы «В. Перлов с сыновьями», перестроил под пагоду собственный дом. Гость отчего-то предпочел потомков старшего сына и со всей своей свитой в 40 человек остановился у них на 1-й Мещанской, хотя они никаких строительных стилизаций не заказывали. Но и Сергей, закончим, не прогадал: пагода оказалась роскошным рекламным трюком, поглядеть на который валила публика со всей Москвы. Ну и покупала, конечно, не с пустыми же руками домой возвращаться…

Чайная торговля в Москве цвела и – в буквальном смысле – пахла: москвичи оказались бо-о-ольшими любителями колониального товара. С тех давних пор, как московский посол Василий Старков привез в подарок царю Михаилу Федоровичу 64 кило чаю, Москва стала российской чайной столицей. Чай пили утром, в полдень и днем, пили с молоком, сахаром, вареньем, пили с позолотой – это значит с ромом. Пили дома, пили в трактире – заказывали пару чая, то есть два чайника, один с заваркой, другой с кипятком, пили в гостях. Спастись от чайного гостеприимства можно было, только перевернув стакан вверх дном, – иначе хоть десять стаканов выпей, нальют одиннадцатый.

Московские чайные хвалились лучшей для заварки мытищинской водой: совсем не случайно картина Перова называется «Чаепитие в Мытищах» – не та, на которой купчиха с арбузом у самовара, – это Кустодиев, «Купчиха за чаем», – а та, на которой чаевничают служители культа. Заваривали крепко – «такой чай, что Москву насквозь видно», был в Первопрестольной не в чести. Двухвековых традиций чаепития не смогла нарушить даже революция: через месяц после переезда в Москву Ленин подписал Декрет о чае. Наряду с Центробалтом, Центросоюзом и Центро-много-еще-чего образовали Центрочай, к которому перешли национализированные предприятия чаеторговцев. Этим же декретом установили правила распределения и торговли и даже цены на чай.

Законы экономики большевикам не писаны: цены у них зависели не от сорта, а от классовой принадлежности чаехлебов: рабочим из числа членов профсоюзов чай отпускали бесплатно, а экс-буржуям – за неправедно заработанные денежки. При этом, заметьте, в России шла Гражданская война, и чай пили преимущественно морковный. Но по обычаю кремлевского мечтателя смотрели далеко, на много лет вперед.

Ш

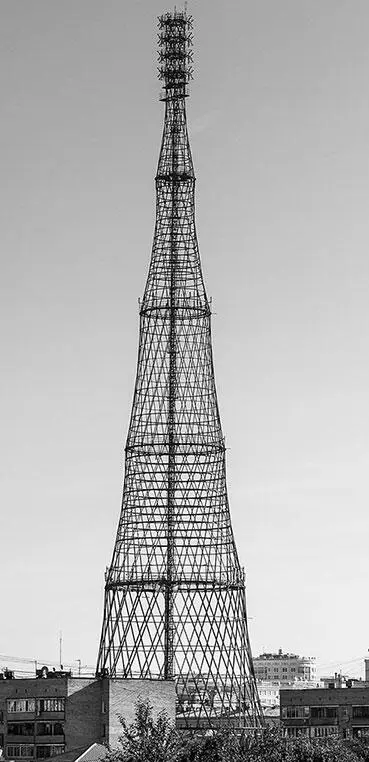

Шуховская башня

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: