Михаил Гордин - Пушкинский век

- Название:Пушкинский век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пушкинский фонд

- Год:1995

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-85767-065-9, 5-85767-066-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гордин - Пушкинский век краткое содержание

В шести очерках «Из Петербургской хроники», дополняющих основное повествование, дана история самых знаменательных дней в судьбе столицы.

Книга иллюстрирована гравюрами, литографиями, рисунками и картинами пушкинской эпохи, а также фрагментами «Подробного плана столичного города Санкт-Петербурга», выполненного в 1828 году известным военным топографом генералом Ф. Шубертом.

Издание снабжено адресным и топографическим указателями.

Пушкинский век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поэт был прав. Русские люди упорно и успешно перенимали полезные навыки и понятия у стекавшихся в Петербург иностранцев. Само существование в России Петербурга доказывало необыкновенную способность страны усваивать чужое обличие, чужие формы и чужой лоск. С содержанием дело, к сожалению, обстояло сложнее.

«Где все продажное: законы, правота»

Повседневный надзор за городом и присмотр за населением осуществляла полиция.

Для удобства надзора Петербург еще со времен Екатерины II был разделен на полицейские отделения, части и кварталы. В начале XIX века отделений было три, а частей — одиннадцать: первая Адмиралтейская, вторая Адмиралтейская, третья Адмиралтейская, четвертая Адмиралтейская, Московская, Литейная, Рождественская, Каретная, Васильевская, Петербургская, Выборгская. В 1811 году из состава Московской части выделили Нарвскую. В 1828 году была создана еще одна часть — Охтинская: в черту города вошла расположенная на правом берегу Невы Охтинская слобода. Городских частей уже стало тринадцать, а кварталов — пятьдесят шесть. В 1833 году для усиления полицейского надзора утверждено еще и положение «О присоединении к Санкт-Петербургской столице дач, мест и островов, вокруг оной находящихся».

Четыре Адмиралтейские части расположены были в виде полукружия вблизи Адмиралтейства, от которого и получили свое название.

Первая Адмиралтейская часть простиралась между Невой и Мойкой. Она включала в себя центральные площади города — Дворцовую, Адмиралтейскую, Исаакиевскую, Петровскую, или Сенатскую, Марсово поле (Царицын луг), Адмиралтейский бульвар, Большую и Малую Миллионные, Большую и Малую Морские, Почтамтскую, Галерную, часть Невского проспекта до Мойки, часть набережной Мойки и Гороховой улицы.

Вторая Адмиралтейская часть занимала пространство между Мойкой, Екатерининским и Крюковым каналами. Сюда входила набережная Мойки, площадь перед Большим театром, а из значительных улиц — Большая и Малая Конюшенные, Большая, Средняя и Малая Мещанские, переулки — Столярный, Новый, Демидов, часть Невского, Екатерингофского и Вознесенского проспектов.

Ко второй Адмиралтейской части примыкала третья, расположенная между Екатерининским каналом и Фонтанкой. В нее входили улицы — Большая и Малая Садовые, Караванная, Итальянская, часть Гороховой, три Подьяческие, переулки — Чернышев, Мучной, Спасский, частично проспекты Обуховский, Екатерингофский и Вознесенский, а также Сенная площадь с примыкающими к ней переулками.

Четвертая Адмиралтейская часть простиралась к западу от Крюкова канала, между Мойкой и Фонтанкой, в сторону взморья, и заключала в себе местность, которую называли Коломной. Наиболее примечательными здесь были Офицерская, Торговая, Канонерская улицы, а также Английский и частично Екатерингофский проспекты, удаленная от центра города часть набережной Фонтанки и Крюкова канала.

Южнее, между Финским заливом и Обуховским проспектом и между Фонтанкой и Обводным каналом, располагалась пятая — Нарвская — часть. Здесь пролегали Измайловский, частично Обуховский и Петергофский проспекты, Фуражная и Болотная улицы. К Нарвской части приписаны были острова Гутуевский и Резвый.

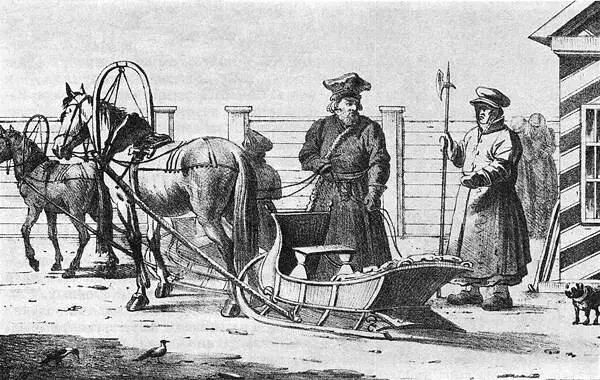

Будочник и извозчик. Литография. 1820-е гг.

Границами шестой — Московской — части служили с одной стороны Невский проспект за Фонтанкой до Лиговского канала, с другой — Обуховский проспект, переходивший в большую Московскую дорогу. Главными улицами этой части считались часть Невского проспекта, Московского тракта, Загородный проспект, Владимирская, Большая Офицерская, Стремянная, Поварская и Хлебная улицы.

Седьмая — Литейная — часть шла от Невского проспекта к Неве и от Фонтанки к Лиговскому каналу. Особо примечательной в этой части города была Литейная улица, вблизи которой располагались Моховая, Симеоновская, Бассейная, Кирочная, Пантелеймоновская, Фурштадтская, Сергиевская, Захарьевская, Знаменская улицы и Воскресенский проспект.

Восьмая — Рождественская — часть находилась за Литейной, в пространстве, ограниченном излучиной Невы. В этой части было восемь Рождественских улиц, различавшихся по номерам, две Болотные, множество переулков и две набережные: Невская и Воскресенская.

В девятую часть — Каретную — входил отрезок Невского проспекта, который шел от Знаменской площади до Александро-Невской лавры. Сюда же относились набережная Лиговского канала, Гончарная и Боровая улицы. Каретная часть, как и Нарвская, считалась окраинной.

Эти десять частей расположены были на так называемом Адмиралтейском острове.

Десятая часть — Васильевская — занимала весь Васильевский остров, омываемый Большой и Малой Невою и водами Финского залива. Улицы здесь назывались линиями. Причем на каждой улице линий было две — по числу сторон. Всего их насчитывалось 24. Эти линии пересекались тремя проспектами — Большим, Средним и Малым, протянувшимися через весь остров. Были и большие площади — между Биржей и зданием Коллегий, между Первым Кадетским корпусом и Академией художеств с обелиском «Румянцева победам», перенесенным сюда в 1819 году с Марсова поля.

На территории Васильевской части находились Торговый порт и Галерная гавань с Галерной слободой.

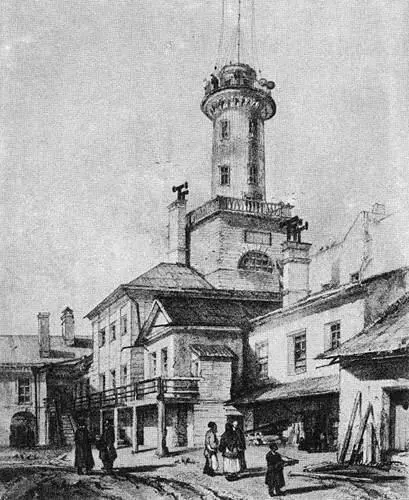

Съезжий дом на Большой Морской улице. Литография по рисунку А. Дюрана. 1839 г.

Одиннадцатая часть называлась Петербургской — по своему местоположению на Петербургской стороне. К Петербургской части принадлежали острова: Петровский, Каменный, Елагин, Аптекарский. Последний получил свое название от Аптекарского огорода лекарственных трав, заведенного еще при Петре I и позднее преобразованного в Ботанический сад.

Двенадцатая и тринадцатая части города — Выборгская и Охтинская — располагались на правом берегу Невы. Выборгская часть имела мало «порядочных» улиц. Почти все обитаемые участки расположены были здесь по обе стороны Большого Сампсониевского проспекта, переходящего в Выборгскую дорогу. На Охте «порядочных» улиц не было вовсе.

Три полицейских отделения и тринадцать полицейских частей осуществляли неусыпный надзор за общественным порядком. Управляли ими обер-полицмейстер, три полицмейстера и тринадцать частных приставов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: