Михаил Гордин - Пушкинский век

- Название:Пушкинский век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Пушкинский фонд

- Год:1995

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-85767-065-9, 5-85767-066-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гордин - Пушкинский век краткое содержание

В шести очерках «Из Петербургской хроники», дополняющих основное повествование, дана история самых знаменательных дней в судьбе столицы.

Книга иллюстрирована гравюрами, литографиями, рисунками и картинами пушкинской эпохи, а также фрагментами «Подробного плана столичного города Санкт-Петербурга», выполненного в 1828 году известным военным топографом генералом Ф. Шубертом.

Издание снабжено адресным и топографическим указателями.

Пушкинский век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Дорого стоили солдатам фрунтовые красоты! Изнуряющая муштра была, пожалуй, опасней неприятеля.

Под Бородином Конногвардейский полк потерял 18 кирасир, а в мирном 1817 году из полка выбыло 66 унтер-офицеров и кирасир. Одни умерли от болезней, другие сами лишили себя жизни.

Случаи самоубийства солдат не были редкостью. Декабрист М. И. Муравьев-Апостол в своих воспоминаниях рассказывает: «Я шел… через Исаакиевский мост, видел, как солдат Гренадерского полка перелез через перила носовой части плашкоута, снял с себя кивер, амуницию, перекрестился и бросился в Неву. Когда он это снимал, я не понимал, что он делает. Мне не приходило в голову, что он собирается лишить себя жизни. Часто случалось, что солдат убивал первого встречного, предпочитая каторгу солдатской жизни».

В гвардию отбирали самых рослых, красивых и сильных солдат. Но, обреченные почти четверть века нести воинскую службу, они гибли от непосильного напряжения. То приходилось подолгу маршировать, неестественно вытягивая носки, то часами стоять неподвижно под дождем, ветром, на морозе. Идя на дежурство во дворец, гвардейцы даже зимой натягивали на голое тело мокрые лосины, чтобы сидели как влитые. Людей губили цинга, чахотка, лихорадка, наказания шпицрутенами. Губили унижения и издевательства — не в силах вынести их, солдаты топились и вешались. Потому-то так велика была убыль рядовых в гвардейских полках в мирные годы. Царь знал об этом, но ничего не менялось.

Даже самые рьяные приверженцы шагистики, включая самого императора, безусловно понимали, что умение безукоризненно совершать «эволюции», стоять по стойке «смирно», маршировать, выбрасывая ногу под определенным углом, и так прямо держать при этом корпус, чтобы полный стакан воды, поставленный на кивер, не расплескался, ни в какой степени не пригодится солдатам на поле сражения. Но, зная, что после поражения Наполеона безопасность русских границ обеспечена на много десятилетий вперед, Александр I думал о другом. Его пристрастие к муштре, так же как и подобное пристрастие его отца и младших братьев, вовсе не было причудой или манией. Оно было следствием деспотической системы власти, необходимости для самодержавного режима постоянно опираться на вымуштрованную военную силу.

Рабский навык слепого, бездумного, механического повиновения порою оборачивался против тех, кто его насаждал. П. А. Вяземский передает характерный анекдот: «На Каменном острову Александр Павлович заметил на дереве лимон необычной величины. Он приказал принести его к нему, как скоро он спадет с дерева. Разумеется, по излишнему усердию приставили к нему особый надзор, и наблюдение за лимоном перешло на долю и на ответственность дежурному офицеру при карауле. Нечего и говорить, что государь ничего не знал об устройстве этого обсервационного отряда. Наконец роковой час пробил: лимон свалился. Приносят его к дежурному офицеру. Это было далеко за полночь. Офицер, верный долгу и присяге своей, идет прямо в комнаты государя. Государь уже почивал в постели своей. Офицер приказывает камердинеру разбудить его. Офицера призывают в спальню. „Что случилось? — спрашивает государь, — не пожар ли?“ — „Нет, благодаря Богу о пожаре ничего не слыхать. А я принес вашему величеству лимон“. — „Какой лимон?“ — „Да тот, за которым ваше величество повелели иметь особое и строжайшее наблюдение“. Тут государь вспомнил и понял, в чем дело. Александр Павлович был отменно вежлив, но, вместе с тем, иногда очень нетерпелив и вспыльчив. Можно предположить, как он спросонья отблагодарил усердного офицера…»

Между тем основной обязанностью императорской гвардии в ту эпоху была именно «обсервационная» и сторожевая служба. Гвардии надлежало охранять — императорские фрукты, самого императора и его семейство, его министров, его резиденцию и столицу, охранять существующий порядок вещей. Гвардию готовили для несения полицейской, карательной службы и внутри страны, и за ее границами.

Раз в 7–10 дней каждый из расквартированных в Петербурге гвардейских полков «заступал в караул». Караульных постов было множество. Караулы назначали на главные гауптвахты в Зимнем дворце и в Петропавловской крепости, на Сенатскую площадь, в Аничков дворец, в Арсенал, в губернские присутственные места, в Ассигнационный банк, в Воспитательный дом, на Сенную площадь… Разводы караулов, за которыми наблюдало высшее начальство, происходили «с церемонией».

Главным, что требовалось от гвардии в целом и от каждого солдата в отдельности, было послушание. Беспрекословное, бездумное, совершенно механическое подчинение любому приказу. Того же требовали от офицеров. «Служба в гвардии стала для меня несносна», — писал И. Д. Якушкин.

Дерзкий критик самодержавия, лифляндский дворянин фон Бок в посланной Александру I записке утверждал: «Парад есть торжество ничтожества, — и всякий воин, перед которым пришлось потупить взор в день сражения, становится манекеном на параде, в то время как император кажется божеством, которое одно только думает и управляет…»

Парады устраивали по различным поводам — в день рождения императора и императрицы, на Крещение, в годовщину вступления русских войск в Париж, по случаю приезда иностранных монархов…

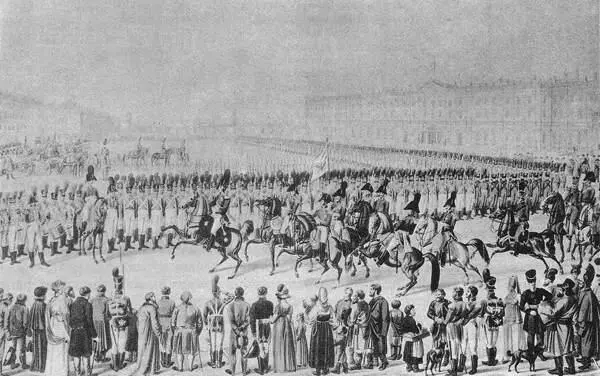

Бывали они грандиозны: на Марсовом поле или на Дворцовой площади выстраивали 20–30 тысяч солдат — пехоту, конницу и артиллерию. Придерживались определенного распорядка: сперва — торжественный молебен, затем — преклонение знамен, бой барабанов, «музыка всех полков и трубы кавалерии», церемониальный марш. И зимой солдаты маршировали на смотрах и парадах в одних мундирах. Если было более 10 градусов мороза, то к месту парада следовали в шинелях, а затем снимали их и складывали позади фронта.

Смотр гвардейских частей на Дворцовой площади. Гравюра. 1810-е гг.

Парады привлекали множество зрителей. Один из петербургских жителей писал: «Кто станет отрицать, что военные эволюции, как ни механическими нашей гражданской философии кажутся, пленительны; что это многолюдство, составляющее правильные фигуры, движущиеся, переменяющиеся одна в другую по одному мановению как бы волшебным образом, что эта приятная и блестящая пестрота среди единообразия занимает взор необыкновенно, как звук музыки и гром пушек — слух».

Шестого октября 1831 года на Марсовом поле по приказу Николая I был устроен грандиозный парад. «Смотр и вся церемония были прекрасны, — писал царь в Варшаву фельдмаршалу Паскевичу, — войска было 19 000 при 84 орудиях, погода прекрасная и вид чрезвычайный». Чтобы увековечить этот парад, Николай поручил художнику Г. Г. Чернецову изобразить его на полотне. Так родилась картина «Парад на Царицыном лугу», где кроме массы войск — конных и пеших — художник представил и «весь Петербург», целую портретную галерею — 223 человека. И все списаны с натуры. Среди прочих — писатели: Крылов, Жуковский, Гнедич, Пушкин. На подготовительном карандашном рисунке Чернецов сделал надпись: «Александр Сергеевич Пушкин. Рисовано с натуры 1832 года, апреля 15-го. Ростом 2 арш. 5 верш. с половиной» (то есть 166,5 сантиметра).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: