Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство

- Название:Древнерусское предхристианство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:2020

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-00165-070-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство краткое содержание

Это уникальное исследование охватывает области языкознания, филологии, археологии, этнографии, палеоастрономии, истории религии и художественной культуры; не являясь полемическим, оно противостоит современным «неоязыческим мифам» и застарелой недооценке древнерусской дохристианской культуры.

Книга совмещает достоинства кропотливого научного труда и художественной эссеистики, хорошо иллюстрирована и предназначена для широких кругов читателей: филологов, историков, искусствоведов, священнослужителей, преподавателей, студентов – всех, кто стремится глубже узнать духовные истоки русской цивилизации.

Древнерусское предхристианство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По древним представлениям, русалы владели небесными водами, «усыряли» землю, призывали на неё солнечный жар, плодородие и ежегодно являлись потомкам. До XX века сохранялся обычай «приглашения русал» в каждый дом, совершавшийся на Преполовение Пятидесятницы. В этот день, получивший название «русальная среда» или «встреча русалий», священники совершали торжественные водосвятия. Ещё раньше, на рассвете, старшая в доме женщина выходила на крыльцо и выливала кружку воды со словами: «Добро пожаловать, русалы, с плодородием!». В этом символическом действе окропления-возлияния воспроизводился образ дождя и небесной реки, подчёркивалась связь предков с благодатной влагой.

Скоморохи

Духи предков являлись людям «с внешностью кума». Возможно, слово скоморох происходит от более древнего скумароша, относящегося к жрице, – от выражения «с кума рожей» или «с кума ружью». Древнерусское ружь означало «наружность, внешность», а рожа «лицо, вид». [336] Ружью, рожей называли звериную маску, в родстве с этими словами состоят диалектные рожай «наружность человека» и рожаист «красивый, видный». [337]В Средневековой Руси ношение личин сурово осуждалось, нередко и сама «крестьянская этика запрещала употребление масок при сохранении традиции ряженья». [338]В середине XIX века неделю после Троицы крестьяне продолжали называть «русальною», перед её наступлением, по свидетельству этнографов, «двое пожилых людей готовили себе маски – «рожи» и костюмы «русалок». Женщина делала из холстины мужскую «рожу» с широкой длинной бородой…». [339]

Личина. Новгород.

Дерево. XII в.

В обрядах Русальницы проявлялась «магия уподобления». Жрица, а впоследствии жрец «с внешностью кума» были одеты в медвежью шкуру, носили медвежью рожу, а их речь походила на рычание. Впоследствии скураты, от древнерусского скора «шкура, кожа» или хари, от ухарь «ушастая маска», [340]представлявшие звериный облик первобытного кума, сменились человекоподобными личинами. В Комоедицы для обрядов «пробуждения медведя» ружь могли изготавливать из медвежьей шкуры, а в Русальницу из бересты или дублёной кожи.

Жрецы- скоморохи приближались к собравшимся, слушали хвалы и молитвы, в ответ прорицали наказы от имени русал. Владение потусторонним знанием и искусством его передачи сближали их с древнепрусскими «вайделотами» (waidelotte), жрецами-актёрами, прозвище которых происходит от слова waid «знать, ведать». После «встречи русал» все возвращались в село. Вслед за живыми, словно почётные гости, незримо следовали души предков.

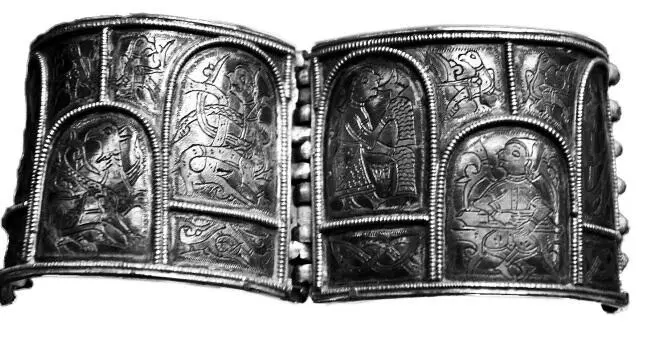

Женские поручи с изображением гусляров-скоморохов. Серебро. Тверской клад. XII–XIII вв.

На русальный пир варили кулеш «жидкую пшённую кашу с салом». Всеобщее веселье сопровождалось игрищами молодых, мужскими ристаниями – соревнованиями в силе и ловкости, вождением карагодов «хороводов» и плещаниями «плясками» под бой бубнов, игру на рожках, свирелях (длиною более полуметра), трёхструнных гудках, гуслях (пятиструнных, восьмиструнных, девятиструнных). [341]Древнерусское слово гусль не имеет ясного толкования. Его возводят к праславянскому *gǫdsli, родственному глаголу гудеть, хотя гусли звенели. Это слово было созвучно с именем «небесного вестника» – гусь, и потому гусли изготавливали в виде гусиного крыла – «гусли звончатые, или крыловидные». Девять струн, по числу священного «числа неба», соответствовали древнерусскому полнозвучию, звуковой гамме, к которой было приучено ухо, в древности различавшее не все полутона.

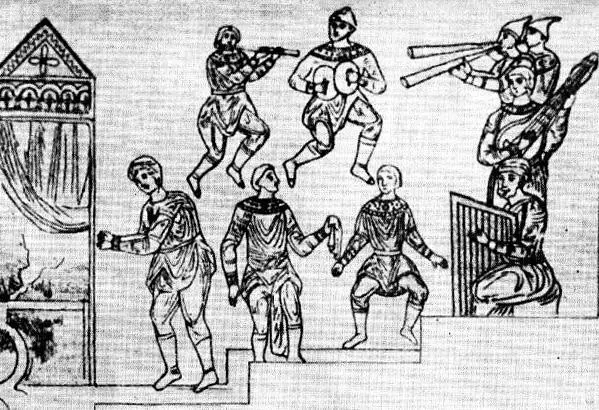

Миниатюра Радзивиловской летописи. XV в. (копия миниатюры XI–XIII вв.?)

Русальные игрища с «плещеваниями».

Скоморохи. Фреска. Собор св. Софии. Киев. XI в.

В русальных песнях славили вернувшуюся красу жизни, красо́чками называли весенние цветы, их багровый цвет напоминал угли купальского костра:

Вы луги мои,

Вы зеленые!

На вас красочки

Всё багровые.

Я сорву цветок

И совью венок.

В Средние века Русальница завершалась, как и в древности, гулянием в рощах и собиранием целебных трав: буквицы, ягодника (листьев земляники), ивана-да-марьи…

Кресение русалок

Сохранявшийся в России до начала XX века троицко-семицкий обычай «кумления с берёзой» изначально относился к Русальнице и означал «кумление с русалкой» – подтверждение родства с предками- русалами. Обряд крещения (кресения) русалок содержал следы древнейших поверий, считалось, что весной из ирия являлись на землю души предков и воскресали в телах новорожденных потомков. В Средние века «крещение русалок» смешалось с «крещением кукушки», которое иногда называли «кумлением с кукушкой». Этот обряд восстанавливал незримую связь с русалкой, обережной берёзкой и кукушкой- кумой , каждую весну прилетающей из ирия с вестью о кресении умерших. По народным представлениям, кукушка сопровождала русал во время весеннелетних празднеств. Она ведала судьбами живых и мёртвых. По её кукованью пытались понять, какие ковы напророчит небесная вестница: кому «свадьбу ковать», кого хоронить, кому долго жить. Она могла закуковать «оковать, околдовать» человека и расковать его судьбу. На Русском Севере сохранилось диалектное прозвище кукушки жива, восходящее к праславянскому *zivja. В Смоленской области существовало поверье о «живущей на небе кам-птице», в которой следует признать всю ту же почитаемую птицу-куму – кукушку.

На Семик, а в древности на Русальницу в деревнях пели:

Кумушка, голубушка,

Серая кукушечка!

Давай с тобой, девица,

Давай покумимся!

Ты мне кумушка,

Я тебе голубушка! [342]

Перед началом кумления девушки и молодые женщины «наряжали как куклу» подорожник со стрельчатым стеблем, будто усыпанным семенами, или кукушкины слёзки с густой метёлкой розово-лиловых цветов. Оба растения создавали образ изобилия, дарованного небом. Одетую в детскую сорочку «кукушку» несли в ближнюю рощу. В укромных местах сплетали верхушки или ветки двух березок наподобие венка. В середину вешали нательный крестик одной из девушек и с песней вели хоровод:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: