Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство

- Название:Древнерусское предхристианство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:2020

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-00165-070-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство краткое содержание

Это уникальное исследование охватывает области языкознания, филологии, археологии, этнографии, палеоастрономии, истории религии и художественной культуры; не являясь полемическим, оно противостоит современным «неоязыческим мифам» и застарелой недооценке древнерусской дохристианской культуры.

Книга совмещает достоинства кропотливого научного труда и художественной эссеистики, хорошо иллюстрирована и предназначена для широких кругов читателей: филологов, историков, искусствоведов, священнослужителей, преподавателей, студентов – всех, кто стремится глубже узнать духовные истоки русской цивилизации.

Древнерусское предхристианство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Церковь старалась приглушить почитание Ярилы и приурочить его чествование ко дню св. Георгия (23 апреля), к переходным празднествам Всесвятской недели (после Пятидесятницы), либо ко дню свв. Петра и Павла (29 июня), почти совпадавшему с окончанием купальско-русальских обрядов. В Средние века произошло вторичное отождествление образа Ярилы со св. Георгием (Егорием-вешним, Юрием). [358]Этот праздник также иногда называли Ярильным днём, [359]хотя он более чем на два месяца предшествовал летнему солнцевороту. Сближение праславянских основ *jar- и *jur- объяснимо созвучием и смысловым тождеством. У болгар, белорусов и в русских смоленских говорах слово юр значило «ярость, вожделение, похоть». [360]

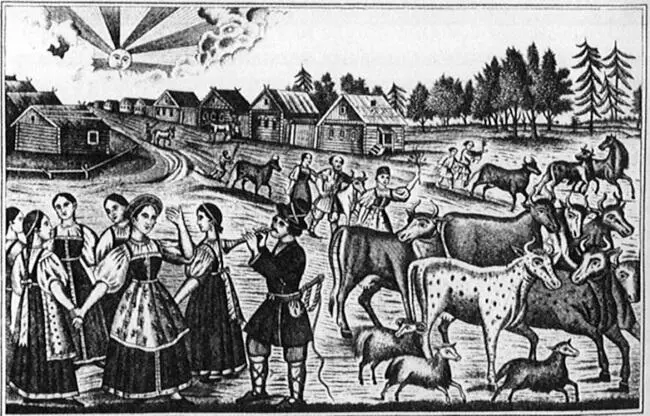

День св. Егория-вешнего (Юрьев день). Лубок. XIX в.

Выгон скотины на весенние пастбища.

В народных обрядах и поверьях Юрий, как и Ярила выезжал на поля в белом одеянии, на белом коне и олицетворял собою ярь «весну». Раздвоение этого празднества может объясняться и более поздним, на 4–6 недель, началом сельских работ на северо-востоке Европы. В обрядах почитания Юрия-Ярилы первые зажинки яровых хлебов сменялись первыми запашками ярового поля, а колосья спелой ржи – прутьями вербы в его руке. В дни летнего солнцестояния и вершины лета Ярила оплодотворял живой мир и рождал новое время – начинал «новый год», а в разгар весны Юрий «отмыкал ключи» Матери-сырой-земли, выпускал травы и росу, после чего выгоняли на пастбища скот.

За́ри

Обряды очищения

Архаический летний «новый год» сопровождали обряды обновления жизни и очищения первостихиями мира. С переходом к земледельческому весеннему «новому году», отголоски древних очищений соединились с обрядами созревания. Они длились всю уборочную страду и готовили молодых к осенним свадьбам. В «ярую» летнюю пору крестьяне приступали к первым зажинкам. На тридевятый день после летнего солнцеворота, 19 июля, начинали просить об особой помощи свыше – обильных дождях, благодатных росах и защите хлебов от «небесной гари»:

Выходила туча,

Выходила туча

С-под тёмного леса.

Не бей, не бей, боже,

Не бей, не бей, боже,

Ни ржи, ни шеницы!

Ни ржи, ни пшеницы,

Ни всякого хлеба!

После принятия христианства очистительные (искупительные) обряды разделились на три части в соответствии с церковным календарём: 20 июля славили Илью Пророка, который «посылает дожди» и «зачинает жниво», 22 июля чествовали св. Марию Магдалину, и выпадавшие в этот день росы называли «Марьины росы», день свв. Бориса и Глеба 24 июля отмечали поговорками: «Борис и Глеб – поспел хлеб», «Борис и Глеб – дозревает хлеб» и т. п. Затем совершали обряд Палико́пы, смысл которого был забыт, а название понимали, как «пали копны!». В этот день у края поля сжигали первую копну нового урожая, считая, что так можно уберечь хлеба от молний. В Восточной Польше до недавних времён сходный обряд zapalic stertu «зажигай копну» совершали 1 августа, [361]на сороковой день после солнцеворота. Название Паликоп можно истолковать как метатезу имени Купала, и в том, и в другом слиты слова палить «очищать огнём» и копа, купа «общинная сходка крестьян». [362]В древности обряды Паликоп символически соответствовали купальским и заключались в очищении-искуплении общины пламенем священного костра. Далее в течение девяти дней следовали спасы – обережные очищения водой, ветром и землёй.

Искупления первостихиями мира были неразрывно связаны с поклонением их творцу и всеобщему «искупителю» Сварогу. Важнейшим по значимости являлось очищение священной силой огня. Обрядовый костёр, предположительно, называли Палий «попаляющий», «очищающий» (от слова пал «огонь, пламя») и считали сильнейшим оберегом людей, скота и урожая. В древнерусском именослове ему соответствовало имя Паля (уменьшительное от Пал), со значением «огнепальный, чистый». Опальными называли злых духов, «опалённых» и отогнанных пламенем. Впоследствии Палием именовали св. Пантелеймона, «безмездного целителя», память которого приходится на 27 июля. После принятия христианства обряды, оберегавшие сельскую общину и новый урожай от молний, связывали с именем св. Каллинга, которого чествовали 29 июля. Считалось, что в Калинов день начинали играть калин ники – сполохи света, или молнии без грома, раскаляющие жаркий ночной воздух.

Вторым по значимости являлось очищение водой. После принятия христианства следы этих обрядов сохранились в народном праздновании Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня (1 августа). После обязательного крестного хода на воды и водосвятия «спасительным делом» считалось купание в освящённых водах. Еще через день в древности происходило третье очищение – воздухом или ветрами. Ему соответствовали обряды защиты от бурь и ураганов. В ночь на св. Антона-вихревея (3 августа), крестьяне, «выходя на перекрёсток, сторожили вихрь» и «допрашивали его о зиме». 1Слово допрашивать в древности означало «просить, молить». [363] [364]

На рассвете 5 августа или накануне ночью, в конце девятины искупительных оберегов совершали четвёртый обряд, неотрывный от почитания Мать-сырой-земли, – очищения землёй. Следуя старинным обычаям, селяне «заклинали жнивы». Считалось, что ради охраны урожая от различной порчи посреди поля крестом возливали на землю масло и сплетали несколько колосьев в виде косицы, напоминающей цепочку кресов, – «ярилову (ярилину) бородку», «бородку от Волотки» (Волота-Волоса). [365] Затем жнеи катались по полю и кувыркались через голову со словами: «Жнива ты жнива! Дай мне силы /…/!». При этом важно было «прикосновение к земле не подошвами ног, как это обычно при ходьбе и стоянии, а необычное прикосновение – в одном случае спиной и боками, в другом – головой». [366]Обряд очищения землёй означал принятие в себя её живительной силы. Вслед за простиранием ничком следовало целование земли и умывание ею рук – такой обычай еще в середине XX века сохранялся у сибирских староверов.

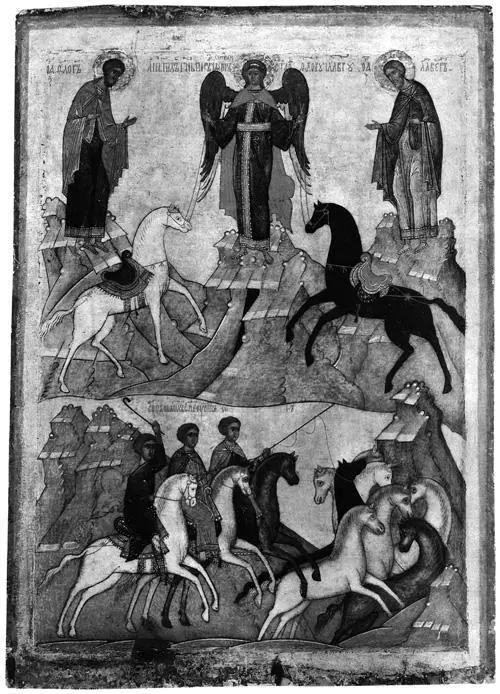

Свв. Фрол и Лавр. Икона. Новгород. XVI в.

В Средневековье очистительные спасы, совершавшиеся до конца уборочной страды, стали отождествляться с православными праздниками «трёх Спасов»: «медовый Спас» (1 августа), «яблочный Спас» (Преображение, 6 августа) и «хлебный Спас» (праздник Нерукотворного образа Спасителя, 16 августа). В крестьянском календаре эти дни воспринимали по-разному. Старинная поговорка гласила: «в первый Спас на воде стоят, во второй Спас яблоки едят, в третий Спас полотна продают, а хлеб запасают». [367]В эти дни обережные обряды совершали над людьми, лошадьми и домашним скотом, пчёлами и первыми плодами, с их помощью охраняли «от ведьм» коровье молоко и хлеб. На «водный Спас» (1 августа) святили колодцы, а на следующий день поили лошадей «через серебро», словно небесными росами. 10 августа приглядывались к водной глади и гадали, какая будет осень – тихая или ветреная. На свв. Флора и Лавра (18 августа) кропили водою лошадей и вновь поили «через серебро», оберегая «от напастей». День завершения спасов -оберегов на Успенщину (Успение Богородицы, 28 августа) увенчивался праздником урожая – Новинами, которые длились девять дней.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: