Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство

- Название:Древнерусское предхристианство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:2020

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-00165-070-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство краткое содержание

Это уникальное исследование охватывает области языкознания, филологии, археологии, этнографии, палеоастрономии, истории религии и художественной культуры; не являясь полемическим, оно противостоит современным «неоязыческим мифам» и застарелой недооценке древнерусской дохристианской культуры.

Книга совмещает достоинства кропотливого научного труда и художественной эссеистики, хорошо иллюстрирована и предназначена для широких кругов читателей: филологов, историков, искусствоведов, священнослужителей, преподавателей, студентов – всех, кто стремится глубже узнать духовные истоки русской цивилизации.

Древнерусское предхристианство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Солнышко, подожди!

Ясное, посвети!

Горящими головнями от обрядового костра впервые за полгода зажигали домашние печи и огни. С этого времени зори становились холодными и начинали угасать, их свет переходил к ночным звёздам. В народе говорили: «После Фёклы ночи темны, день убывает лошадиными шагами». В день Вересеня отмечали «поворот солнца к зиме», прекращали купание в реках, начинали конопатить стены, загонять скот в хлева и переходили спать из сеней в тёплые избы. О дне св. Иоанна Крестителя (23 сентября) говорили: «отселе начинается осень», «осень – третье время года, от 23 сентября до 25 декабря». [372]

Св. Фёкла-Заревница. Деталь иконы. XVIII в.

В руке святая держит фонарь со свечой.

Старообрядческий могильный крест у села Краснояр. Свердловская область. Середина XX в.

Голбец столбообразной божницы воспроизводит древний «покров» над могилой.

После равноденствия наступали девятидневные Осенины – обряды встречи осени и перехода к зиме. Перенос в конце XV века церковного новолетия на 1 сентября привел к многочисленным неточностям в народном месяцеслове. Проводы лета и встречу осени отмечали то 1 сентября, в день св. Семёна-летопроводца (Семёновы осенины), то 8 сентября, в праздник Рождества Богородицы, то 14 сентября на Воздвижение, то 24 сентября, в день св. Фёклы-заревницы, то 30 сентября, на св. Григория – под Покров. Возникли «первые», «вторые», «третьи» Осенины , смешавшиеся с праздниками урожая, новолетия и свадебными обрядами. Следуя местным обычаям, в один из этих дней ходили «с головнёй на постать» (на пашню). Женщины на берегах рек и озёр встречали «матушку Осенину» овсяным хлебом и киселём. Старшая стояла с караваем, а молодые вокруг неё славили Мать-сыру-землю. Из муки нового урожая в каждой семье пекли праздничный пирог. Вечером на св. Фёклу-заревницу, также как на Аспосов день (Рождество Богородицы) или св. Симона-летопроводца, в избах гасили печи. Новый огонь высекали кремнем или «вытирали» из дерева, сжигали на нём старые соломенные постели и лапти, окуривали скот во избежание мора, в некоторых сёлах «новый огонь» вносили в храмы и зажигали от него свечи.

После «новогодних» обрядов совершали новоселья, при этом лучину запаливали от обновлённого огня и вносили в новую избу самые молодые члены семьи. С этого времени по вечерам начинали устраивать сельские «братчины», которые длились несколько дней и шли с разгулом. Скромнее были мужские «засидки у огня» – дружеские застолья, беседы при лучинах до полуночи и семейные «посиделки». Женщины и девушки собирались на «капустинские вечёрки» и начинали прясть. В овинах зажигали обережные огни, и самые уважаемые в семье совершали ночью обряд начала обмолота нового урожая.

В эти дни продолжали водить хороводы, устраивать смотрины невест, играть свадьбы. Считалось, кто женится на Осенины, тот обеспечит семье безбедную жизнь и здоровое потомство. Днём к новобрачным сходились родные и знакомые «навестить молодых». Мальчиков 5–7 лет посвящали в отроки. Им выстригали на темени гуменцо́ «тонзуру» [373](древний знак посвящения небу), словно небесного гостя сажали на коня и вели один круг по двору. 27 сентября, на Сдвиженье (Воздвиженье) отмечали Змейник – день, когда змеи «сдвигаются» под землю и засыпают на зиму. Считалось, что после этого медведи ложатся в берлоги, а лешие на всю зиму проваливаются под землю.

Покрова́

1 октября, на девятый день после Вересеня, перед наступлением осенних холодов и снегопадов, начинались обряды поминовения предков. Их вероятное название – Кровы, Покрова́, Покров (от праславянского * krytь ) находится в родстве с древнегреческим κρύπτω «скрываю, прячу». В этот день древние русы приходили на могилы и возводили над ними из зеленеющих хвойных веток покровы, покровцы в виде сеней. Народное сближение слов осень и осенять «возводить сень, покров» объяснимо: могилы осеняли на зиму лёгким двускатным покрытием. В Средние века, после упрощения обряда, покрывали двумя досками в виде маленькой крыши (покровца, голбца, голубца) только могильный крест и вешали на него соломенные обережные венки.

Потребность скрывать от злых сил родовое «сокровище», покрывать прах предков-покровителей выявляла суть их почитания: родство живых и мёртвых. В осенние по́мины происходили символические молитвенные похороны всех умерших за год. Обряды Покровов, тесно слитые с природной символикой, обрели новый смысл в христианском празднике Покрова Богородицы. Его древнерусские истоки более вероятны, нежели греческие. В основу византийского праздника Ἁγία Σκέπη «Святое Покрывало (прикрытие, защита)» был положен сугубо книжный и противоречивый источник «Житие св. Андрея, Христа ради юродивого» (X в.). По преданию, в один из дней (без точного указания) ему было ниспослано видение головного плата Богоматери, распростёртого над Константинополем во время нападения то ли сарацин, то ли русов. У греков этот праздник остался по преимуществу церковным.

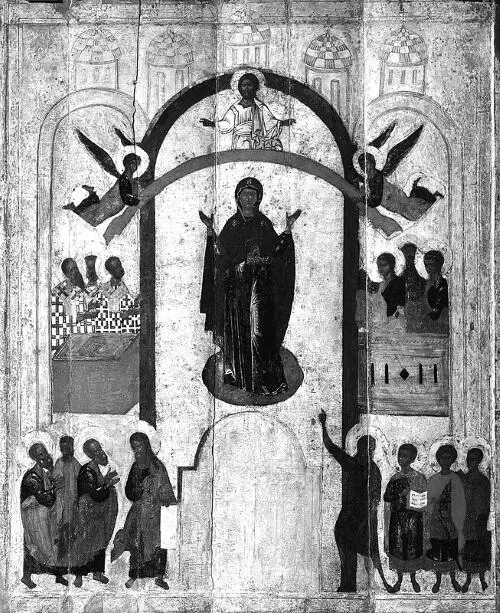

Покров Богородицы. Икона.

Новгород.

1399 год

В отличие от византийцев русы издревле воспринимали покров первого снега, устилавшего землю до Радоницы, как глубокий религиозный символ. В христианскую эпоху вера в покровительство предков увенчалась верой в спасительный Покров Богоматери, простёртый над Мать-сырой-землёй и всем земным миром. На Руси этот праздник был учреждён с согласия Константинополя лишь в XII веке, но стал поистине всенародным, сопровождался множеством обрядов и поверий, соединявших природные явления и их церковные истолкования. На Покров говаривали: «Покров, покрой наш дом теплом, а хозяина животом!», девушки просили: «Мать-Покров, покрой сыру землю снежком и меня, молоду, женишком!». Древнерусский свадебный обряд требовал покрывать невесту платом с головы до пят.

Через тридевять дней после Покрова, на Руси чествовали святую Параскеву, наречённую Пятницей. День её памяти 28 октября почти совпадал с древними обрядами поминовения умерших, которые совершали через сороковины после Вересеня. В этот день приступали к уборке льна, и потому иногда его называли Льняницы. На следующий день, в Овчари, мужчины начинали стричь овец. И то и другое действие предшествовало прядению, покровительницей которого также считалась св. Параскева-Пятница.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: