Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство

- Название:Древнерусское предхристианство

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:2020

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-00165-070-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Байдин - Древнерусское предхристианство краткое содержание

Это уникальное исследование охватывает области языкознания, филологии, археологии, этнографии, палеоастрономии, истории религии и художественной культуры; не являясь полемическим, оно противостоит современным «неоязыческим мифам» и застарелой недооценке древнерусской дохристианской культуры.

Книга совмещает достоинства кропотливого научного труда и художественной эссеистики, хорошо иллюстрирована и предназначена для широких кругов читателей: филологов, историков, искусствоведов, священнослужителей, преподавателей, студентов – всех, кто стремится глубже узнать духовные истоки русской цивилизации.

Древнерусское предхристианство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Костровидные купола известны на Руси с XIII века, но, несомненно, появились значительно ранее. Сохранилось плотницкое название такого купола куб, основанное на сходстве с полым округлым сосудом: древнерусское кубъ, куба́ «сосуд для питья», кубок «евхаристическая чаша», кубышка «сосуд, бочка». [590]Вполне оправдано сближение слова купол с ку́па и купина ́ «куст, сноп», (церковнославянское – «терновый куст») и с глаголом ку́питься «тлеть (об углях)». [591]Вероятно, при переходе от древнерусских верований к православию в народном сознании произошло соединение образов, связанных с действием божественной огненной силы: похожего на куст златогорящего купальского костра и «несгорающего куста» Купины, уподобленного Богородице.

Георгиевский собор. Северный вход. Юрьев-Польской. 1230–1234 годы

Пламевидное завершение над сводами знаменует вход в священный «храм-костёр».

Название купол привычно производят от итальянского сupola «свод, бочка», полагая, что это слово могло быть заимствовано в эпоху Ивана III у «фряжских» строителей соборов Московского Кремля. Однако чисто внешнее, фонетическое сближение уводит к иному смыслу, связанному с внутренними сводами церкви, а не с её навершием. Предположительно, слово cupola является метатезой «непроизносимого» в церковной среде имени Купало. Оно родственно и со средневековым латинским cupella, и с древнерусским купель, при общем значении «тигель». Купало в древности олицетворял «пламенеющее» в самом разгаре летнее солнце. Купол стремились изобразить в виде шаровидного костра, увенчанного крестом с непременным кресом внизу. Обрядовые по происхождению слова купать « омывать, крестить», купель, купля, купец [592]проясняют и уточняют менявшееся в течение веков значение имени Купало: «огненная груда», шаровая пылающая «купа», «священный костер-куст», а впоследствии – прозвище «искупителя, очищающего водой и огнем» и кресителя предхристианства. Православные зодчие переосмыслили яркую свето-огненную образность купальских таинств.

Царское место. Успенский собор Московского Кремля. Дерево, резьба. 1551 год

Соединение костровидных и шатровых форм в резном навершии.

Образ незримо горящего купола – ключ к пониманию пламевидной символики всего средневекового храма. [593]Бывшие язычники входили в него, словно в божественное очистительное пламя, – умирали для прежней жизни и возрождались для новой. Обилие свечей, лампад, позолоты вызывало ответное «духовное горение». Выявлялась преображающая сила христианского богослужения и церковных таинств. В белых, пурпурных и златотканных церковных ризах новообращённые христиане видели облачения служителей неба, в монашеских черных одеяниях – образ плоти, «сгоревшей» в огне веры. Весь мир представал подобным огромному «костру жизни».

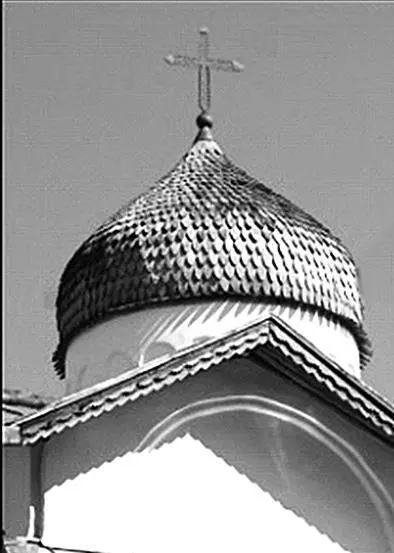

Церковь свв. Жён Мироносиц. Новгород. 1510 год

Лемеховое покрытие купола напоминает языки пламени и уподобляет храм священному костру.

Сияющий купол, увенчанный крестом, знаменовал завет спасения, союз Церкви с Богом, души с Творцом. Этот «куполовидный» образ повторялся в каждой части храма, в облике едва ли не каждой святыни. Видимо, уже в XIII–XIV веках сложился, а через столетие-другое обрёл художественную завершённость образ каменной одноглавой церкви с несколькими ярусами восходящих к подкупольному барабану костровидных закомар (от греческого карара «свод»). Входные арки, наличники окон, ряды заостренных кокошников и купол устремлялись к небу языками невещественного огня.

Образ храма-костра стал важнейшим в русской архитектуре. Используемые для кровли золотящиеся (свежие) или серебрящиеся (высохшие) на солнце деревянные лемехи (а позже медная чешуя) также имели пламевидные очертания, создавали сетку в виде косых крестов, что усиливало общее впечатление от «неопалимого» храма. Огненная символика проникала и внутрь церкви: пламенели алтарные проёмы, навершия царских врат, кивории, иконные киоты и складни, дарохранительницы, дароносицы, кадила, курильницы- кацеи …

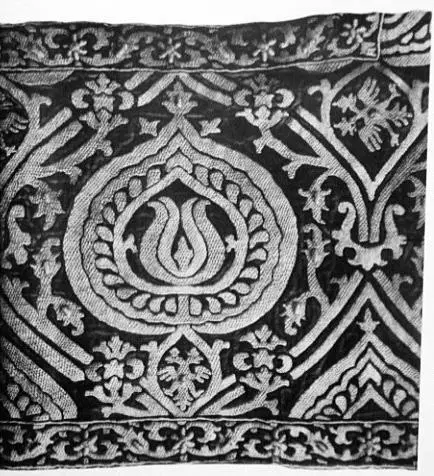

Деталь церковного облачения. Бархат, золотное шитьё. Начало XVI в.

Мотив «цветущего крина» в многослойной костровидной ограде, на верхней и нижней канве изображены шестилучевые «знаки света», стилизованные двуглавые орлы свидетельствуют о придворном происхождении облачения.

Пламевидные формы восходили к индоевропейским культам огня и света, в разной степени повлиявшим на многие народы Евразии: кельтов, римлян, балтов, славян, персов, индийцев. Древняя солнечноогненная символика запечатлелась в облике Орифламмы (от латинских aurum «золото» и flamma «огонь, пламя») – церковной хоругви с золотым крестом на красном поле, усыпанном языками пламени; с XI века она стала священным знаменем французских королей. Следы почитания священного костра сохранились в старофранцузском католическом обряде feu pascal, во время которого пасхальной ночью под открытым небом в молчании разводят костер (символ воскресшего Христа), зажигают от него свечу и торжественно вносят в неосвещенный храм с троекратным возгласом на пороге: «Свет Христов!» На мотиве прямых, перевернутых и пересекающихся костровидных арок строился архитектурный ордер готических соборов, получивший наивысшее развитие в эпоху «пламенеющей готики» XIV–XV веков. [594]

Уподобление средневекового храма священному костру оправдано этимологически. В древнерусском языке слово костёр имело несколько значений: «горящая куча дров или веток, сложенные горкой поленья, стог, скирда». Ему соответствуют польское kostra «поленница», латинское castrum и греческое Kdarpov — «крепость». Сложенные башенкой дрова или составленные шатром бревна в погребальном костре стали прообразом наверший древнейших русских храмов. Возможно, в предхристианском сознании произошло сближение слова шаторъ с созвучным древнегреческим Хешу) «покровитель, спаситель». Средневековый храмовый шатер воспроизводил зодческий образ Спаса – божественного покрова над алтарём и евхаристическими жертвами. Он знаменовал единение верующих с Богом – устремление душ к небу и нисхождение Бога к людям.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: