Михаил Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима

- Название:Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент НЛО

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:9785444814987

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Гаспаров - Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима краткое содержание

Собрание сочинений в шести томах. Т. 2: Рим / После Рима - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наконец, последний отрывок (стк. 452–476) заключает тему труда и учения, показывая, что ingenium без ars вырождается в жалкое сумасбродство.

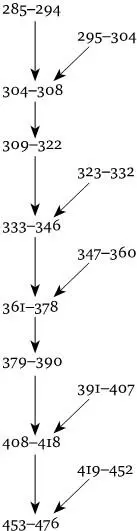

Схематически связь отрывков последней части «Поэтики» может быть изображена следующим образом:

Таково сочленение отрывков в конечной части «Поэтики». Серединная часть построена сложнее, чем начало и конец. В ней сочетаются сглаженные переходы с мнимо-отрывистыми; но сглаженные представлены лишь случаями простого примыкания отрывков (к тому же с очень слабой логической связью); а мнимо-отрывистые переходы осложнены тем, что одна и та же тема – именно тема licentia – служит для соединения основной мысли сразу с несколькими кажущимися отступлениями.

Серединная часть «Поэтики» начинается резким переходом стк. 152–153, который выводит пространную характеристику четырех возрастов. Это едва ли не самый неожиданный из многих неожиданных поворотов мысли в «Поэтике» 89 89 Ф. Клингнер пытается смягчить резкость перехода, указывая, что описание возрастов является прямым продолжением темы характеров (в стк. 119 сл.), подготовленной, в свою очередь, темой соответствия речи и характера в стк. 93–118. Однако для этого ему приходится закрывать глаза на стк. 128–152, которые он определяет как «экскурс», что вряд ли убедительно.

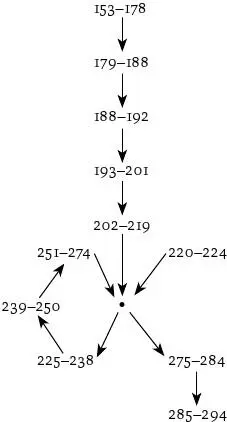

. Описание возрастов охватывает стк. 153–178; затем опять резкий перерыв и новая тема – сценическая техника (резкость перехода отчасти смягчена лишь тем, что уже последние слова отрывка о возрастах указывают на требования сцены: «пусть не поручаются роли стариков – юноше…»). Здесь речь идет о соотношении действия и рассказа (стк. 179–188), о пятиактности, о deus ex machina, о числе актеров (стк. 189–192), о роли хора (стк. 193–201), о музыкальном сопровождении (стк. 202–219): замечания следуют одно за другим без всякой заботы о внешней связи и объединяются лишь общностью темы. В последнем из этих отрывков возникает тема распущенности (licentia): именно из‐за угодной зрителю распущенности хор перестал участвовать в действии, а в музыке возобладала ненужная роскошь (стк. 211: accessit numeris modisque licentia maior…). К этой же теме licentia, но с другой стороны (мы узнаем мнимо-отрывистый переход) подводит следующий отрывок (стк. 220–224): именно из‐за угодной зрителю распущенности к серьезной трагедии пришлось некогда присоединить полусерьезную сатировскую драму. Тема сатировской драмы получает развитие в дальнейшем изложении: говорится о ее общем тоне (стк. 225–238), о ее языке (стк. 239–250), о ее метрике и, шире, о метрике драмы вообще (стк. 251–274). Эти отрывки примыкают друг к другу без помощи связующих сентенций или понятий, и переходы между ними довольно резки (например, стк. 250–251); но общее впечатление поступательного хода мысли сохраняется. Поэтому, когда в конце этой цепи отрывков вновь появляется тема licentia (стк. 263: non quivis videt inmodulata poemata iudex… – idcircone vager scribamque licenter?), замыкая пройденный круг и возвращая мысль к исходному моменту, такой поворот кажется неожиданностью. Это происходит оттого, что последовательность сглаженных переходов неожиданно заканчивается мнимо-отрывистым переходом – приближением к старой теме с новой стороны. Вновь заговорив, таким образом, о licentia, Гораций на этот раз указывает и спасение от этой опасности: нужно строго следовать лучшим греческим образцам (стк. 275–284). Новый отрывок соединен с предыдущим при помощи чередования фраз – после замечаний о licentia (стк. 263–268) следует заявление о необходимости обращения к греческим образцам (стк. 268–269: vos exemplaria Graeca nocturna versate manu, versate diurna), затем опять возражения против licentia (стк. 270–274) и, наконец, обзор греческих образцов, подлежащих подражанию (стк. 275–284): подражая грекам, намекает Гораций, следует обращаться к тем их произведениям, которые не затронуты пагубной licentia. За этим отрывком следует плавный переход к теме отделки (стк. 285–294), которая служит исходным моментом для уже рассмотренной нами заключительной части «Поэтики».

Схематически связь отрывков центральной части «Поэтики» можно изобразить следующим образом:

Этим исчерпывается то, что можно сказать о технике композиции sermo в «Поэтике». Перед нами искусно сочлененная последовательность отрывков, отлично подражающая естественному, непринужденному, ассоциативному ходу мыслей. Разумеется, это лишь прием, и нелепо было бы говорить о том, что последовательность тем в «Поэтике» определяется действительной последовательностью мыслей, возникавших в голове Горация по мере работы над сочинением (а именно к такому утверждению приближались комментаторы XIX века), – чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, с какой сознательной заботой Гораций выдерживает в начале «Поэтики» систему сглаженных переходов, в конце ее – систему мнимо-отрывистых переходов, а арифметически рассчитанную середину произведения отмечает кольцевым ходом мысли (стк. 202–274: от начала 201 стк. до конца 202). Да и трудно вообразить, что рассудительный Гораций мог начать стихотворение (и такое длинное стихотворение), не зная, чем он его кончит. Таким образом, анализ приемов sermo показывает нам лишь внешнюю сторону композиции «Поэтики» – он может объяснить принципы сочленения тематических отрывков, но не объясняет принципы их отбора и расположения. Эти принципы следует искать глубже – в композиционной технике τέχνη и poema.

Попытки найти в «Поэтике» Горация логическую последовательность рассмотрения темы начались очень рано, но до конца XIX века были слишком разрозненны, а их результаты слишком разнородны. Комментаторы того времени не искали в «Поэтике» строгую композицию τέχνη; они с первого слова признавали, что Гораций пользовался неограниченной поэтической свободой в выборе и трактовке частей своего предмета, и отказывались предполагать какую бы то ни было схоластическую схематику. Правда, partitio стк. 304–308 слишком явственно отделяла заключительную часть «Поэтики» от основной ее части; но хотя эта расчлененность и отмечалась, она никогда не осмыслялась как признак, сближающий «Поэтику» с исагогическими τέχναι.

Поначалу пестрота и видимая беспорядочность содержания «Поэтики» настолько смущали строгие логические представления исследователей, что они обратились к самому радикальному средству – к перестановкам текста внутри произведения. Длинный ряд таких экспериментов, завершающийся в работе Перлькампа 90 90 Horatii Epistola ad Pisones / Ed. P. Hofman Peerlkamp. Leiden, 1845.

и повлиявший на взгляды даже столь трезвого ученого, как О. Риббек, вряд ли заслуживает подробного рассмотрения: все эти построения ничего не дали науке и справедливо были отвергнуты. Лишь одна из предполагавшихся перестановок нашла себе защитников в конце XIX – начале ХХ века: именно перестановка стк. 136–152 после стк. 44 или 45. Основываясь на такой перестановке, Т. Бирт 91 91 Birt Th. Über den Aufbau der Ars poetica des Horaz // Dieterich A. Pulcinella. Leipzig, 1897. S. 279–301.

делил «Поэтику» следующим образом: 1) О поэзии: выбор предмета (1–41), ordo (42–44 и 136–152), facundia (45–72); жанры – их метрика (73–83) и стиль (84–97); πάθος (98–113), ἦθος (113–135 и 153–178); технические части (179–201), в особенности музыка (202–219); образец конкретного единства этих требований – сатировская драма (220–250); приложения – о метрике драмы (251–274) и о греческих образцах (275–294); 2) О поэте: недостаточность ingenium (295–308), необходимость sapientia (309–322), забота о славе (323–332), внимание к запросам публики (333–346), стремление к совершенству (347–452), заключение (453–476). Г. Рамэн 92 92 Ramain G. Horace. Art poétique, v. 136–152 // Revue de philologie, de littérature et d’histoire anciennes. 1927. No. 1. Р. 234–249.

, принимая ту же перестановку, принимает менее дробный план из трех частей, с вольной последовательностью тем внутри каждой: общая часть (1–45, 136–152, 46–72), рассуждения о драме (73–135, 153–365), личная часть, обращенная к молодому Пизону (366–476). Вообще говоря, такая перестановка действительно способствует логичности композиции и кажется очень соблазнительной, тем более что Рамэн обосновывает ее не лишенными убедительности палеографическими соображениями. Однако строить на ней сложные композиционные теории было бы все же слишком рискованно; поэтому гипотеза Бирта и Рамэна распространения не получила. Еще дальше пошел в предположении сложных палеографических перестановок К. Вельцхофер 93 93 Welzhofer K. Die ars poetica des Horaz. S. l., 1898.

, следуя по стопам Бирта; его гипотеза не встретила вовсе никакой поддержки. И подавно не имеют научной ценности комбинации запоздалого эпигона транспозиционистов – Леона Эрманна 94 94 Horace. Art poétique / Ed. L. Herrmann. Bruxelles, 1951.

, который в своем издании «Поэтики» перемешивает отдельные стихи в уже совершенно фантастическом порядке.

Интервал:

Закладка: