Рафаэль Лаос-Бельтра - Том 28. Математика жизни. Численные модели в биологии и экологии.

- Название:Том 28. Математика жизни. Численные модели в биологии и экологии.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Де Агостини»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9774-0723-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рафаэль Лаос-Бельтра - Том 28. Математика жизни. Численные модели в биологии и экологии. краткое содержание

Жизнь — одно из самых прекрасных и сложных явлений на планете, изучением которого с начала XX века занимается не только одна биология. Физики, а затем и математики обнаружили, что некоторые биологические явления можно описать с помощью математического языка. Так родилась новая дисциплина — математическая биология, или биоматематика. Благодаря ей сегодня можно получить ответы на множество важных вопросов, касающихся биологии и биомедицины. Эта книга представляет собой панорамный обзор различных явлений, которые изучает биоматематика.

Том 28. Математика жизни. Численные модели в биологии и экологии. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

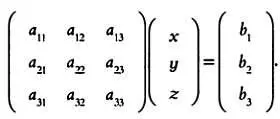

Рассмотрим систему из трех уравнений, которая в матричном виде выглядит так:

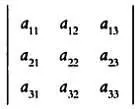

Система является совместной и определенной, если определитель матрицы А

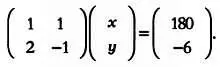

отличен от нуля. Если определитель А равен 0, система будет либо совместной и неопределенной, либо несовместной. К примеру, система уравнений в эксперименте энтомолога в матричном виде будет записываться так:

Поскольку эта система является совместной и определенной, ее можно решить.

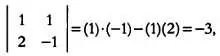

И действительно, если мы вычислим определитель

он будет отличен от нуля.

Сколько молодых и взрослых насекомых поймал энтомолог. ПравилоКрамера

Правило Крамера — это метод решения систем линейных уравнений с помощью определителей. Он был представлен Габриэлем Крамером в 1750 году.

Промежуточный этап решения системы уравнений по правилу Крамерав программе MathLab.

Значения неизвестных определяются путем вычисления определителя для двух типов матриц, D j и D . Правило Крамера можно использовать только тогда, когда число уравнений равно числу неизвестных, а определитель матрицы коэффициентов отличен от нуля ( det( D) не = 0). Объясним правило Крамера на примере эксперимента энтомолога. Система линейных уравнений выглядит так:

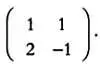

Обозначим через D матрицу коэффициентов системы:

Определитель этой матрицы det( D ) равен —3. Так как система имеет две неизвестные, х и у , имеем две матрицы D j: D x и D y . Чтобы составить матрицу D j , нужно заменить j -й столбец матрицы D на вектор-столбец, образованный свободными членами системы:

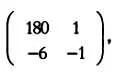

В нашем эксперименте первой неизвестной является х , поэтому j будет равен 1. Если мы заменим первый столбец матрицы D на вектор-столбец, образованный свободными членами системы, матрица D x примет вид:

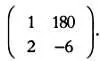

det( D x ) будет равен —174, так как (180)·(—1) — 1·(—6) = —174. Рассуждая аналогичным образом и учитывая, что второй неизвестной является у , то есть j = 2, получим, что матрица D y имеет вид:

Ее определитель равен —366, так как det( D y ) равен 1·(—6) — 180·2.

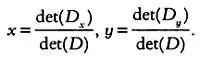

Правило Крамера гласит, что решение системы уравнений можно найти, вычислив следующие выражения:

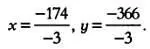

Следовательно, в эксперименте энтомолога получим:

Энтомолог поймал 38 молодых особей ( х ) и 122 взрослых ( у ).

Глава 6

Экология и математика. Взаимовыгодное сотрудничество

Живые существа, будь то растения, животные или микроорганизмы, взаимодействуют между собой и с окружающей средой. Биологические организмы, принадлежащие к различным видам, образуют общую природную среду — экосистему. В экосистеме можно выделить некоторые физические факторы, также называемые абиотическими, поскольку они не имеют биологической природы, и биотические факторы, которые относятся к живым обитателям экосистемы. Абиотические факторы — это все факторы, связанные с геологией и климатом: свет, вода, температура, атмосфера и состав почвы. К биотическим факторам относятся растения, травоядные и хищные животные, грибы, бактерии и т. д.

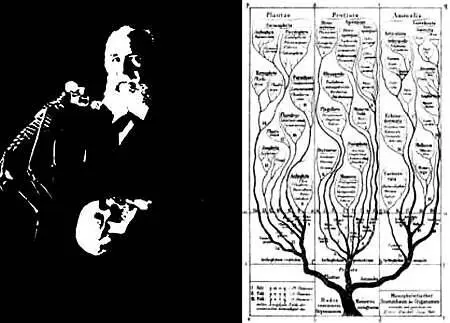

Эрнст Генрих Геккель(1834–1919) первым ввел термин «экология». Справа изображено созданное им «древо жизни».

Экосистемы изучает экология, появившаяся в XIX веке как подраздел биологии. Она преимущественно рассматривает задачи, связанные с многообразием живых существ (биологическим разнообразием), взаимосвязи между живыми организмами и окружающей средой. С момента появления экологии в ней использовались инструменты математической биологии для построения моделей, позволяющих описывать и прогнозировать экологические явления. Это привело к быстрому развитию новой науки и появлению в ней многих понятий и теорий, имеющих математическую основу.

Передача энергии между живыми организмами, населяющими экосистему, происходит в результате питания. Так как одни организмы питаются другими, образуется пищевая цепочка, которая обычно выглядит так: растение —> травоядные —» хищники —> детритофаги . В математической модели каждое звено пищевой цепи характеризуется численностью организмов, описывается циркуляция энергии и другие аспекты. Как правило, экосистемы достаточно сложны ввиду большого числа населяющих их видов и множества связей между ними, поэтому экологи стремятся упростить модели. К примеру, экосистемы грибы и бактерии могут быть объединены в рамках единой подсистемы детритофагов. Кроме того, модель экосистемы объединяется с другими моделями и становится частью итоговой общей модели. Одной из составляющих итоговой модели является окружающая среда, будь то суша, океан и т. д. Ну а для построения моделей широко используется компьютерное моделирование.

Подобным подходом к экологии мы во многом обязаны Говарду Одуму, который в 1950-е годы впервые применил для описания экосистем схемы, напоминающие схемы электрических цепей, которые сегодня лежат в основе компьютерного моделирования. Также важным вкладом Одума в науку стало объединение экологии и теории систем.

Первые математические экологические модели описывали динамику популяций. Авторы этих моделей стремились описать изменение численности популяции и ее возрастное распределение в результате взаимодействия с окружающей средой. Эти исследования берут начало в XVIII веке, когда Томас Мальтус составил модель экспоненциального роста населения, а позднее, в 1938 году, Пьер Франсуа Ферхюльст представил логистическую модель роста.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: