Авиация и космонавтика 2006 08

- Название:Авиация и космонавтика 2006 08

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2006

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Авиация и космонавтика 2006 08 краткое содержание

Авиация и космонавтика 2006 08 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первый секретарь ЦК ПОРП Эдвард Герек и генерал Войцех Ярузельский осматривают Су-7БКЛ польских ВВС

Для питания летчика в полете кислородом на Су-7БКЛ устанавливался комплект кислородного оборудования увеличенной емкости, а б комплект спецснаряжения летчика могли входить гермошлем ГШ-4М (ГШ-6) или защитный шлем 3LU-3M (3LU-5), высотный компенсирующий костюм ВКК-3 (в дальнейшем ВКК-6), противоперегрузочный костюм ППК-1У (ППК-3), вентилируемый костюм ВК-ЗМ. Полеты над водой выполнялись с надетым поверх спецснаряжения авиационным спасательным поясом АСП-74 или жилетом АСЖ- 58. В полетах на высотах более 14000 м, а также при выполнении боевого задания в условиях реального применения оружия массового поражения или дипольных отражателей, которые могли попасть в самолетную систему кондиционирования, летчикам предписывалось выполнять полет только в гермошлемах и высотных компенсирующих костюмах.

Комплект радиоэлектронного оборудования Су-7БКЛ мало отличался от установленного ранее на Су-7БМ, но в дальнейшем ответчик "свой-чужой" был заменен на более совершенный. Подобную доработку выполнили и на многих ранее выпущенных истребителях-бомбардировщиках.

В кабине, по сравнению с Су-7БМ, изменили расположение и тип некоторых приборов и органов управления, особенно размещенных на приборной доске перед летчиком. В середине семидесятых годов в ходе доработок большинство машин получило современную приемопередающую радиостанцию, обеспечивающую открытую и закрытую связь на 20 предварительно настроенных каналах.

Вооружение и фотооборудование Су-7БКЛ первых серий не отличалось от устанавливаемого на его предшественнике – истребителе-бомбардировщике Су-7БМ. Но в ходе выпуска и эксплуатации оно совершенствовалось. С конца 1969 года под крылом появились две дополнительные точки подвески (вот где пригодилось усиление крыла под новые ПТБ-950) с балочными держателями, на каждый из которых можно было подвесить грузы весом не более 250 кг. С поступлением в части 32-х зарядных блоков неуправляемых авиационных ракет (НАР, как с начала 70-х годов в ВВС стали называть неуправляемые авиационные реактивные снаряды) УБ-32А стала возможной

Су-7БКЛ (78 серия 19 машина) ВВС Польши с шестью точками подвески вооружения

Контейнер с автоматической станцией ответных помех "Сирень" под крылом Су-7БКЛ ВВС Чехословакии.

подвеска двух таких блоков под фюзеляж, двух под внешние и, по соседству с шасси, пары более "худых" УБ-16- 57УМП под внутренние крыльевые точки подвески. В результате количество ракет типа С-5 было доведено до 160 (против 64 на первых Су-7Б), НАР С- 24 – до шести, а С-3К – до 42. Количество "пятисоток" оставалось прежним, а вот бомб меньшего калибра можно было взять на две больше.

Общий вес бомбовой нагрузки увеличился с 2000 кг до 2500 кг (в перегоночном варианте, с четырьмя ПТБ самолет нес на внешней подвеске почти 3000 кг, но довести вооружение до такой цифры было нереально – с такой боевой нагрузкой и топливом только во внутренних баках самолет просто никуда бы не долетел). В дальнейшем, в ходе капитального ремонта усиленное крыло с дополнительными узлами получила и часть ранее выпущенных Су-7Б, БМ и БКЛ.

Размещение пушек в корневых частях крыла повышало точность стрельбы, облегчало подачу боеприпасов и обслуживание. В то же время при стрельбе пороховой нагар оседал на бортах фюзеляжа, вызывая коррозию в самой агрессизной форме - химической (пороховая гарь с атмосферной влагой давала капли азотной кислоты, разъедавшей не только дюраль, но и столь, а температура пороховых газов и ударная волна только усугубляли процесс). На "семерках" вплоть до Су-7БКЛ для защиты от коррозии и нагрева в районах выхода пушек из носка крыла к обшивке фюзеляжа приклепывались "узкие" накладки из жароупорной нержавеющей стали. В ходе эксплуатации самолетов выяснилось, что для защиты обшивки фюзеляжа площадь накладок недостаточна.

Для улучшения защиты обшивки фюзеляжа в ходе доработок ранее выпущенные самолеты получили дополнительные жароупорные листы, приклепывавшиеся вокруг существующих накладок или поверх них. Начиная с Су7БКЛ, в серии машины получили "заводские" накладки увеличенной площади и характерной каплевидной формой из 2 мм жаропрочной стали Впрочем, после интенсивной стрельбы коррозионные язвы могли появиться и на стальных экранах.

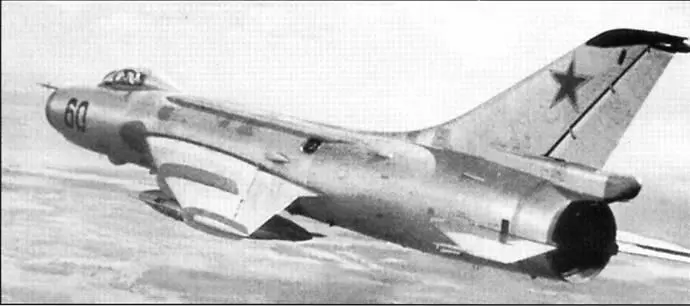

Су-7БКЛ с двумя ПТБ и порой блоков УБ-16-57 направляется на полигон.

Для облегчения снятия порохового нагара в частях ИБА практиковалось нанесение на обшивку смазки №9. Облегчив одно, ухудшили другое – смазка иногда стекала в лючок зарядного штуцера системы кислородного питания летчика и могла привести к возникновению пожара (кок известно, масло при контакте с кислородом загорается или взрывается). Для прекращения этой практики потребовалось указание Главного Инженера ВВС от 31 марта 1966 года, запрещающее смозку бортов фюзеляжа при применении артиллерийского вооружения самолета в воздухе, разрешив это только при пристрелке огнем на земле с последующим удалением смазки и строгим контролем чистоты зарядного штуцера.

Другим простым способом защиты от пороховой гари было нанесение щедрого слоя обычного хозяйственного мыла, однако и у такого "народного средства" был свой недостаток – мыло легко смывалось дождем или утренней росой. Что же касается самих пушек, наиболее подверженных агрессивным воздействиям, то дульную часть их стволов защищало хромированное покрытие, а после каждой стрельбы или длительного нахождения на стоянке их предписывалось тщательно чистить и покрывать обильным слоем смазки.

Опыт боевых действий во Вьетнаме и в арабо-израильских войнах потребовал оснащения ударных машин средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) индивидуальной защиты, поскольку специализированных самолетов и вертолетов со станциями групповой защиты не хватало, да и не всегда они могли прикрыть истребители-бомбардировщики над полем боя от атак со стороны истребителей и ЗРК противника.

Новые принципы построения помеховых станций, предложенные в ЦНИР- ТИ, позволили создать целую гамму автоматических самолетных станций ответных помех семейства "Сирень", предназначенных для установки на самолеты различного типа и назначения, в том числе и на доработанные под нее Су-7БМ, БМК и БКЛ.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: